Fakt der Woche

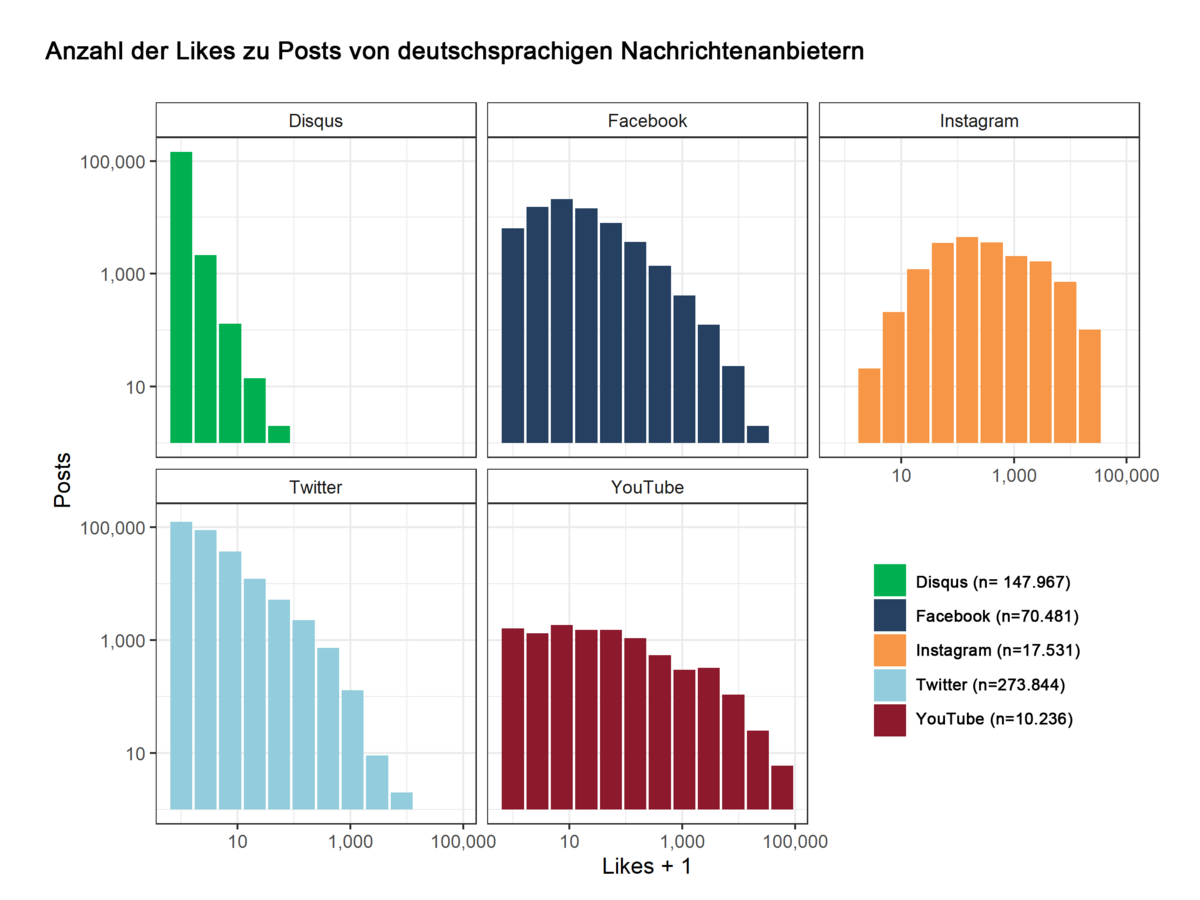

Mit dem „Fakt der Woche“ präsentieren wir wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Universität Greifswald. Damit möchten wir mehr Aufmerksamkeit für die vielfältigen Forschungsbereiche unserer Universität generieren, Interesse an ihnen wecken und ein Zeichen für wissenschaftliche Erkenntnisse setzen. Der „Fakt der Woche“ erscheint ebenso auf Instagram, Facebook und Twitter.

Digitale Herbarien

Einmalige Pflanzenableger weltweit verfügbar machen

Warum sind Digitale Herbarien wichtig?

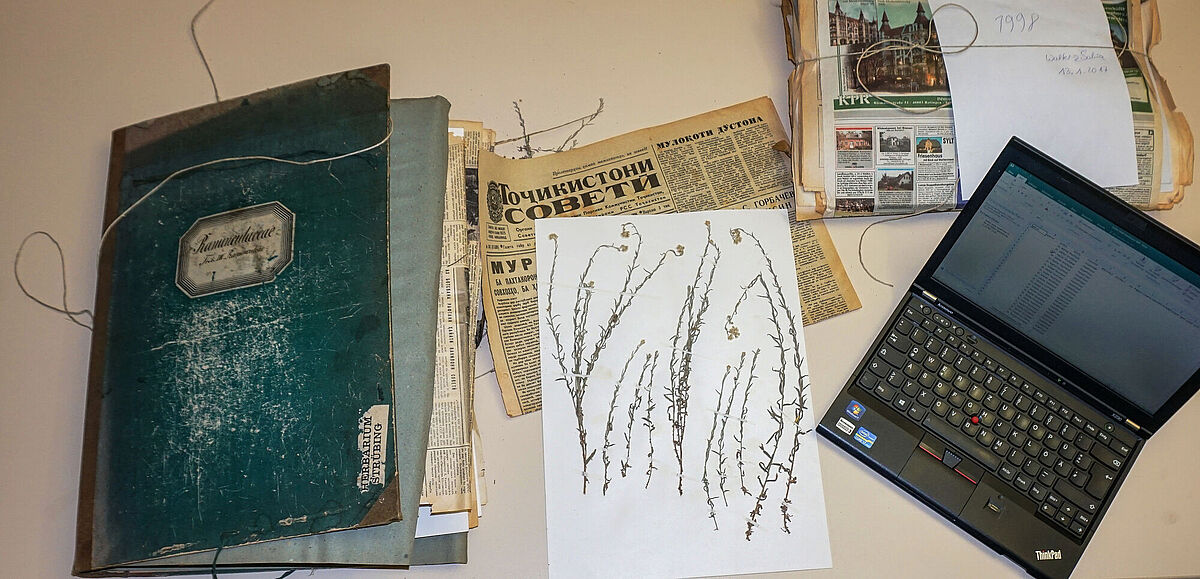

Herbarien sind Archive getrockneter und sorgfältig dokumentierter Pflanzen. Sie bilden das Archiv der Flora einer Region oder eines Landesund bieten damit jeder interessierten oder fachlich befassten Person die Möglichkeit, sich über die aktuelle oder vergangene Verbreitung von Pflanzen bis in das kleinste morphologische Detail zu informieren. Sie sind damit etwa vergleichbar mit Eisbohrkernen aus der Arktis oder Spektralaufnahmen des Universums.

Digitalisierte Herbarbelege geben allumfassende Informationen unabhängig von Raum und Zeit. Unterhalb der Pflanze befindet sich die Legende mit Namen, Fundort und Finder*in der Pflanze. Die Farbkarte dient zur Eichung des Farbwertes und das Lineal zur Größeneinordnung. Im weißen Umschlag sind Pflanzensamen. Der Strichcode mit Kennung im oberen Bereich garantiert eine eindeutige Zuordnung und Auffindbarkeit des Belegs. Das Großartige an dieser Dokumentation ist jedoch die Digitalisierung. Im Online-Herbarium kann man schnell und nah ohne lange Ladezeiten hereinzoomen, um sich die kleinsten Details der Pflanze anschauen.

In einer global vernetzten Wissenschaftscommunity sind digitale Herbarien mit online verfügbaren Herbarbelegen nicht mehr weg zu denken. Auf diese Weise können die Daten mit weiteren Biodiversitäts- und Umweltdaten verbunden werden und zu neuem Wissen beitragen.

Welche Digitalen Herbarien zählen zu den größten der Welt?

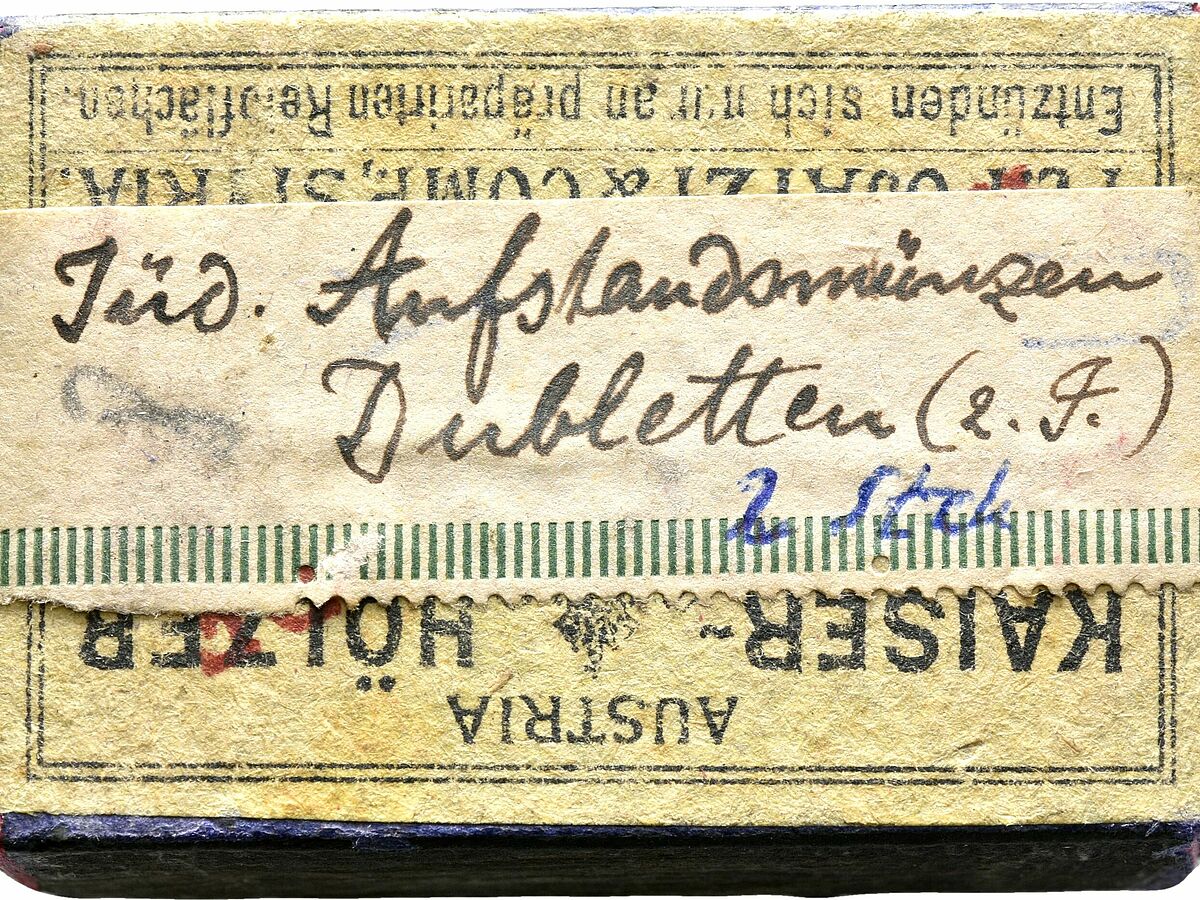

Das Nationale Herbarium von UsbekistanTASH am Institut für Botanik der Akademie der Wissenschaften Usbekistans in Taschkent beherbergt die größte Sammlung von Herbarbelegen in Zentralasien. Es gehört zu den 100 größten Herbarien der Welt. Die Sammlung enthält mehr als 1,5 Millionen Pflanzenbelege, die in den vergangenen 180 Jahren in allen Regionen Zentralasiens gesammelt wurden. Dazu gehören viele Typus-Belege von herausragendem Wert, da auf solchen Belegen die Beschreibung und Nomenklatur von Organismen basiert. Die ersten digitalen Herbarbelege aus dem TASH wurden an die Global Biodiversity Information Facility GBIF übertragen. Die GBIF ist mit über 2 Milliarden Einträgen die weltweit umfassendste Biodiversitätsdatenbank, und steht Wissenschaftler*innen auf der ganzen Welt unter der creative commons Lizenz zur Verfügung.

Warum sind Wissenschaftskooperationen hierfür wertvoll?

Die Digitalisierung der Herbarbelege des TASH findet im Rahmen des Projektes „Virtual Flora of Central Asia – CAViF“ statt. Dabei haben Wissenschaftler*innen des Instituts für Botanik der Akademie der Wissenschaften Usbekistans, der Universität Greifswald und der Michael Succow Stiftung eng zusammengearbeitet und tragen damit entscheidend dazu bei, dass die Flora einer Region jeder interessierten Person bis in das kleinste morphologische Detail zugänglich gemacht wird.

Weitere Informationen

Typensammlung des Nationalen Herbariums von Usbekistan

Virtual Guide to the Flora of Uzbekistan

Ansprechtpartner

Michael Succow Stiftung

Jens Wunderlich

Leiter Schutzgebiete & Biosphäre

jens.wunderlichsuccow-stiftungde

Abbau von Kunststoffen

Abbau von Kunststoffen durch neu entwickelte Biokatalysatoren

Kunststoffe sind unentbehrlich für die Herstellung von Baumaterialien, elektrischen Isolierungen, Getränke- und Lebensmittelverpackungen, Textilien und vielen weiteren Anwendungen des täglichen Lebens. Leider hat die Massenproduktion von Plastik, vor allem für Verpackungen, weltweit zu einer enormen Plastikverschmutzung unserer Umwelt geführt. Für den vor allem für Getränkeflaschen häufig verwendeten Kunststoff PET (Polyethylenterephthalat) konnten bereits effiziente Recyclingverfahren unter Einsatz optimierter Enzyme entwickelt werden, um die Bausteine zur Herstellung von neuem PET ohne erneuten Einsatz von Erdöl zu erreichen [1].

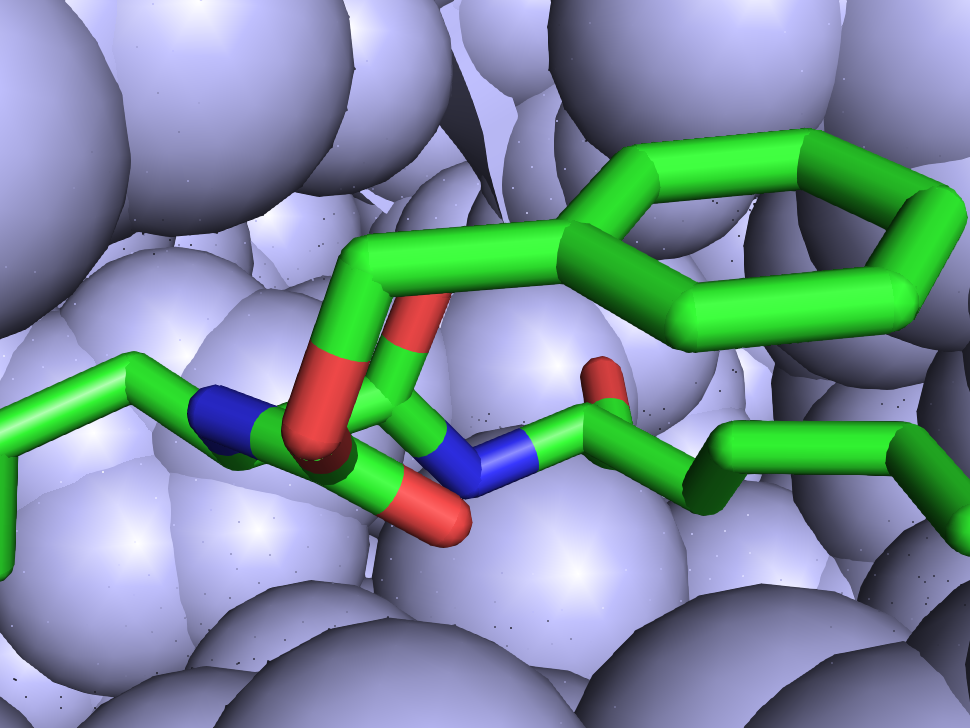

Einem Team von Wissenschaftler*innen am Institut für Biochemie der Universität Greifswald in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Uwe Bornscheuer ist es nun erstmals – gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Covestro und Teams aus Leipzig und Irland – gelungen, neue Verfahren für den Abbau der Kunststoffe Polyurethan (PUR) [2] und Polyvinylalkohol (PVA) [3] zu entwickeln. Diese beiden Polymere machen rund acht Prozent der Kunststoffproduktion in Europa aus. Polyurethane werden zur Herstellung von Matratzen, Dämmstoffen, Thermoplasten (z. B. für Sportschuhe) und für Beschichtungen (Dichtungsmittel, Farben und Klebstoffe) verwendet. Für diese Stoffe gibt es bereits grundlegende chemische Verfahren, um diese abzubauen. Sie erfordern jedoch einen erheblichen Energieeinsatz, da hohe Temperaturen und Drücke nötig sind. Biotechnologische Verfahren unter Einsatz von Mikroorganismen oder Enzymen als natürliche Biokatalysatoren sind eine Alternative, da diese bei moderaten Temperaturen bis ca. 40°C und ohne Einsatz chemischer Reagenzien den Abbau der Plastikmoleküle und vor allem ein Recycling, also die Gewinnung der Bausteine zur Herstellung neuer Kunststoffe ermöglichen.

Nach einer einfachen chemischen Vorbehandlung ist es mit den neu identifizierten Enzymen Polyurethane in seine Bausteine zu zerlegen [2]. „Die Suche nach diesen speziellen Biokatalysatoren war sehr aufwändig und wir mussten ca. zwei Millionen Kandidaten durchmustern, um die ersten drei Enzyme zu finden, die nachweislich in der Lage sind, die spezielle Bindung in Polyurethan aufzubrechen“, beschreibt Doktorand Yannick Branson (Universität Greifswald) die Herausforderung dieses Projekts. „Mit dieser bahnbrechenden Entdeckung haben wir nun die Voraussetzung geschaffen, diese Biokatalysatoren durch Methoden des Protein-Engineerings weiter zu verbessern, um sie für ein industrielles Recycling von Polyurethan maßschneidern zu können“, führt Professor Bornscheuer weiter aus. „Mit Hilfe der neu identifizierten Enzyme kommen wir unserem Ziel einer vollständigen Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie ein Stück näher“, ergänzt Dr. Gernot Jäger, der das Kompetenzzentrum für Biotechnologie der Covestro (Leverkusen) leitet.

Polyvinylalkohole (PVA) haben vielseitige Eigenschaften und werden ebenfalls breit eingesetzt, z.B. bei der Beschichtung von Fasern und als Folien für Verpackungen. Für den Abbau von PVA gab es bislang ebenfalls keine ausgereiften Verfahren. Hier konnten die Forscher*innen um Professor Bornscheuer zusammen mit einem Polymer-Experten des University College Dublin (Irland) und Wissenschaftler*innen aus Leipzig ebenfalls die Grundlagen für ein biotechnologisches Verfahren entwickeln [3]. Der Abbau von PVA konnte hier durch die geschickte Kombination von drei verschiedenen Enzymen erzielt werden, die nach und nach das Polymer so verändern, bis Bruchstücke entstehen, die stofflich verwertet werden können.

Mit diesen Verfahren wurden somit die Voraussetzungen geschaffen, beide Kunststoffe ressourcenschonend zu verwerten und umweltfreundliche Verfahren zu deren Recycling zu entwickeln, um das weltweite Problem des Plastikmülls für diese industriell in großen Mengen hergestellten synthetischen Polymere zu verringern.

Quellen und weitere Informationen

[1] Wei, R., von Haugwitz, G., Pfaff, L., Mican, J., Badenhorst, C.P.S, Liu, W., Weber, G., Austin, H., Bednar, D., Damborsky, J., Bornscheuer, U.T. (2022), Mechanism-based design of efficient PET hydrolases, ACS Catal., 12, 3382-3396, https://doi.org/10.1021/acscatal.1c05856.

[2] Urethanases for the enzymatic hydrolysis of low molecular weight carbamates and the recycling of polyurethanes, Angew. Chem. Int. Ed., 62, e202216220, https://doi.org/10.1002/anie.202216962; Urethanasen für die enzymatische Hydrolyse niedermolekularer Carbamate und das Recycling von Polyurethanen (auf Deutsch), Angew. Chem., 135, e202216220, https://doi.org/10.1002/ange.202216962.

[3] Synthesis of modified poly(vinyl alcohol)s and their degradation using an enzymatic cascade, Angew. Chem. Int. Ed., 62, e202216220, https://doi.org/10.1002/anie.202216220; Synthese modifizierter Poly(vinylalkohole) und deren Abbau durch eine Enzymkaskade, Angew. Chem., 135, e202216220 (auf Deutsch), https://doi.org/10.1002/ange.202216220

Ansprechpartner

Prof. Dr. Uwe Bornscheuer

Institut für Biochemie

uwe.bornscheueruni-greifswaldde

http://biotech.uni-greifswald.de

Europasaurus holgeri

Dinosaurier aus Norddeutschland: Inselzwerge und ihre Innenohren

Vor ungefähr 154 Millionen Jahren standen weite Teile des heutigen Europas unter Wasser. Damals wurde die Erde noch von Dinosauriern bevölkert. Einer von ihnen, Europasaurusholgeri, gehörte zu den langhalsigen Pflanzenfressern und gilt als fossiles Beispiel für Inselverzwergung. Reste des Hinterhauptes geben nun Aufschluss über die Lebensweise dieses ausgestorbenen Tieres.

Schädel und ihre Bedeutung

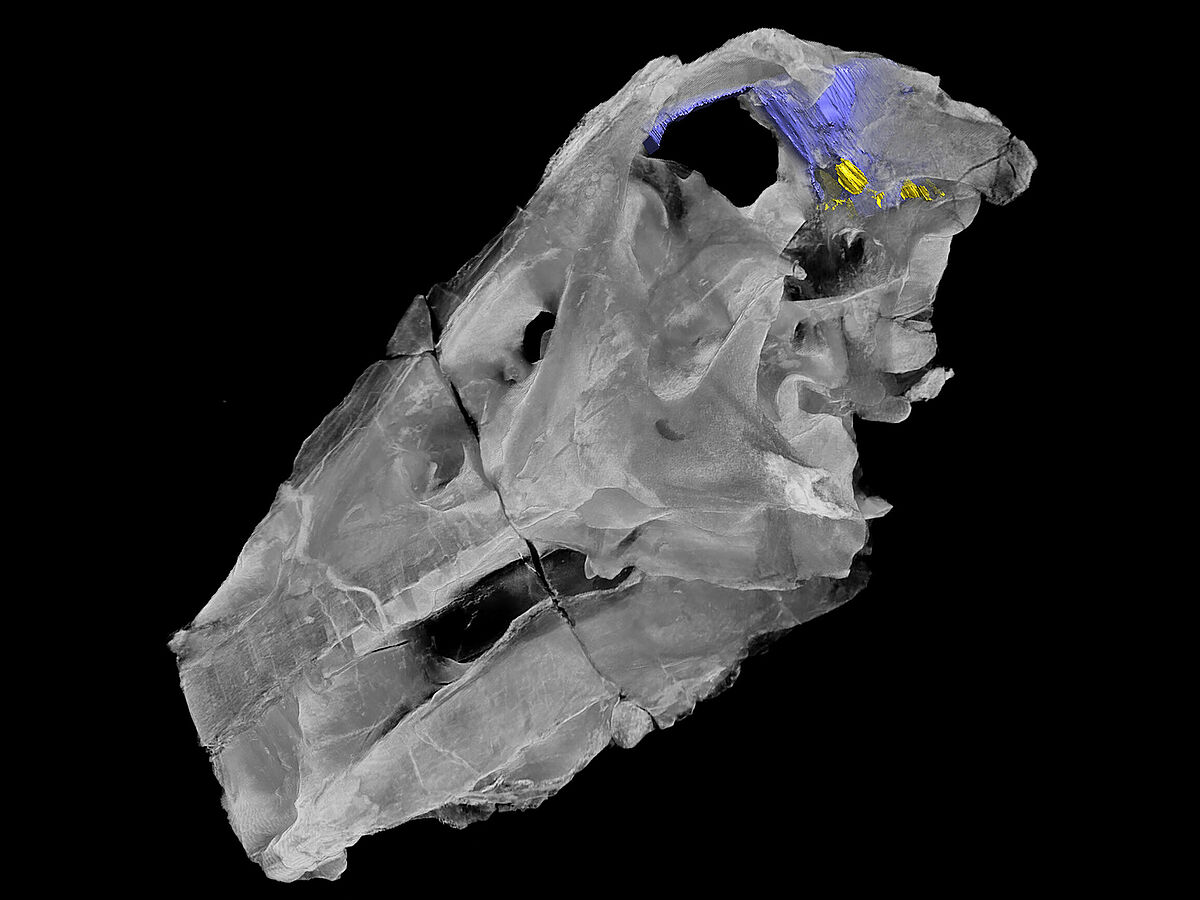

Wie bei allen Wirbeltieren saßen auch bei Dinosauriern wesentliche Sinnesorgane am Kopf: der Seh- und Geruchssinn, das Gehör sowie der Gleichgewichts- und Geschmackssinn. Darüber hinaus ist natürlich auch das Gehirn im Schädel situiert. Das alles verleiht Schädelmaterial eine bemerkenswerte Fülle von Hinweisen auf (paläo)biologische Aspekte, wie den Lebensstil, eines bestimmten Tieres. Die Hohlräume, die einst das Gehirn, die Innenohren mit dem Gleichgewichtsorgan und weitere derartige Strukturen beherbergten, können mit digitalen Ausgüssen nachempfunden und untersucht werden.

Der Zwerg aus dem Harz

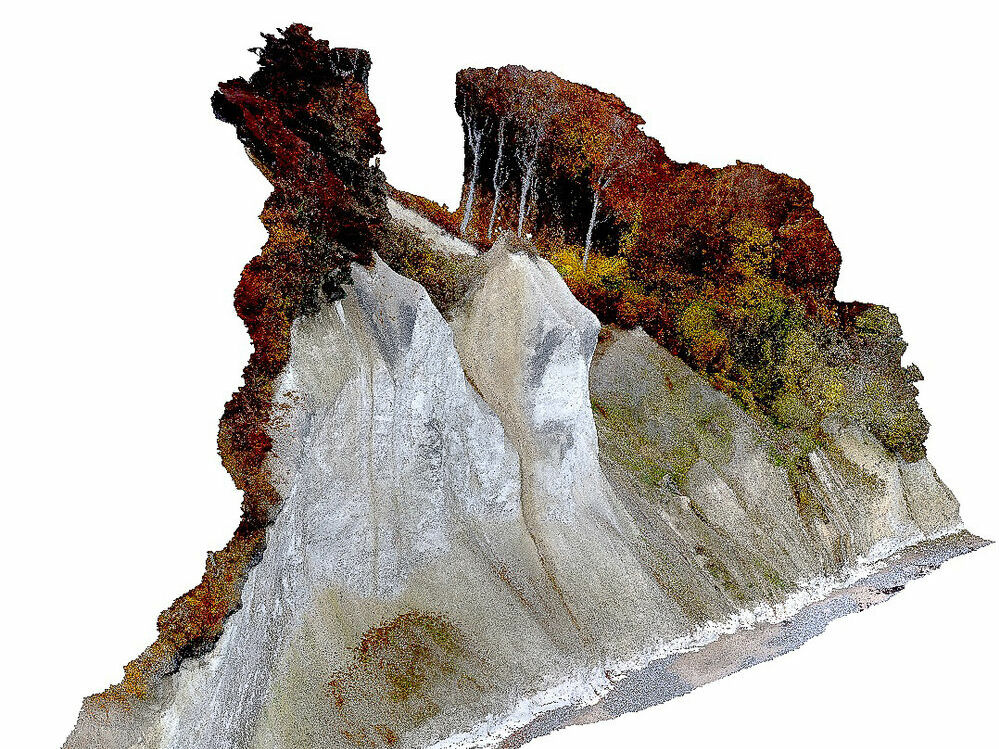

Von vielen Dinosaurierarten sind solche Ausgüsse, die mithilfe von Computertomographie-Daten kreiert wurden, bereits bekannt. Der verzwergte Langhalsdinosaurier (Sauropode) Europasaurus gehörte bis vor kurzem nicht dazu. Fossilien von Europasaurus stammen aus dem niedersächsischen Teil des Harznordrandes bei Oker. Dieses Tier lebte vor etwa 154 Millionen Jahren, also im späten Jura. Während sein berühmter Verwandter aus Nordamerika, Brachiosaurus, mit etwa 15 Metern Höhe allerdings etwa dreimal so hoch war wie heutige Giraffen, erreichte Europasaurus „nur“ eine Höhe von etwa 3 Metern. Vermutlich stellt Europasaurus damit ein fossiles Beispiel für das Phänomen der Inselverzwergung dar, was u.a. durch die Isolation auf einer – im Vergleich zum Festland – relativ kleinen Landfläche mit begrenztem Nahrungsangebot erklärt werden kann. Der Forscher Marco Schade und seine Kolleginnen und Kollegen wollten mehr über diesen interessanten Inselbewohner in Erfahrung bringen und untersuchten dazu fossiles Hirnschädelmaterial dieser Art. Dafür standen den Wissenschaftlern versteinerte Knochen zur Verfügung, die Teile des Innenohres beherbergten und von unterschiedlich alten Individuen stammten.

Neue Technik, alte Knochen

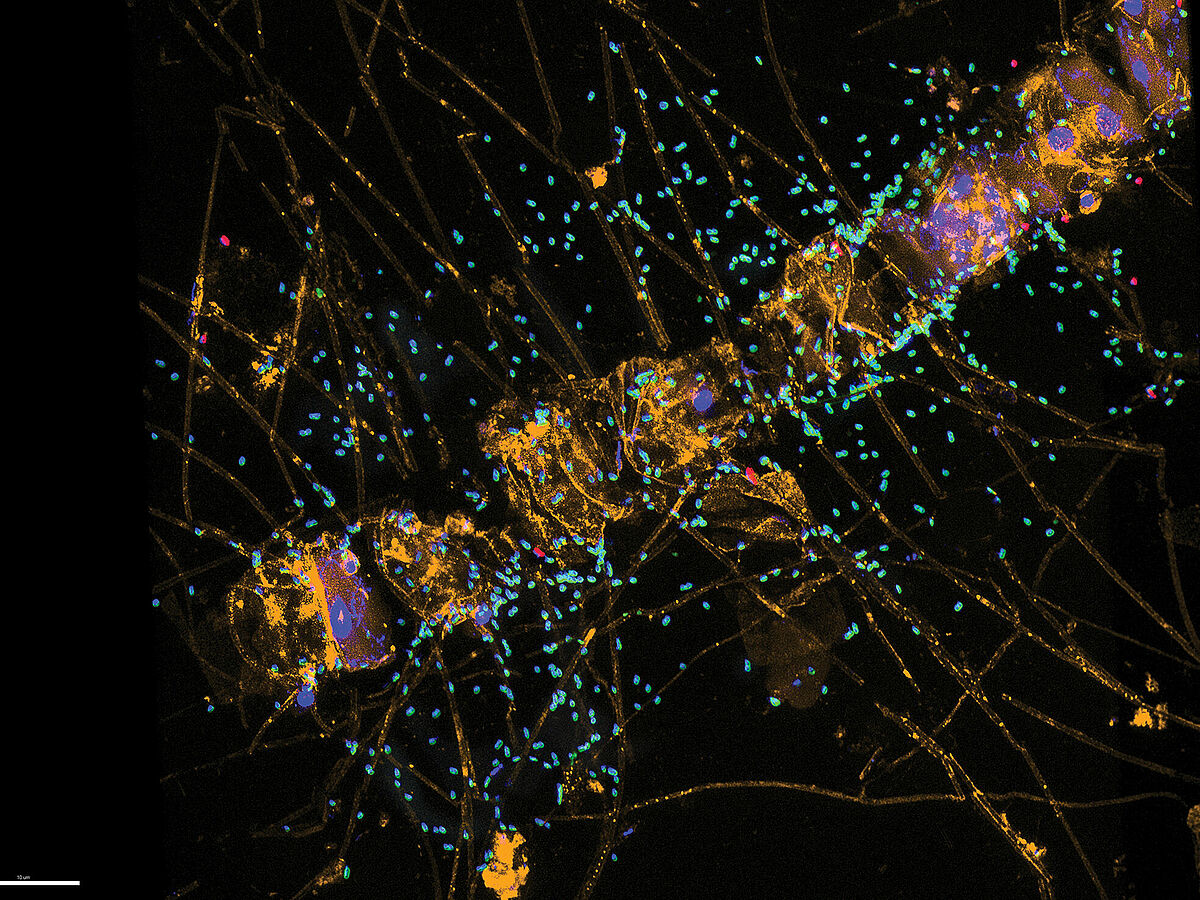

Durch Röntgen-Computertomographie konnten auch kleinste Hohlräume, in denen sich beim lebenden Tier die Innenohren, Blutgefäße und Hirnnerven befanden, rekonstruiert, beschrieben und mit Verwandten verglichen und so kontextualisiert werden. So wurde ersichtlich, dass schon die Innenohren sehr kleiner Individuen beinahe so groß und so geformt waren wie bei ausgewachsenen Tieren. Da die Innenohren für das Hören und den Gleichgewichtssinn zuständig sind, legen diese Ergebnisse nahe, dass bereits sehr kleine Europasaurier „gut zu Fuß“ waren, womöglich sehr früh das Nest verließen und der Herde folgten, um Nahrung zu suchen; ganz ähnlich wie heutige Hühner. Außerdem war der Bereich des Innenohres, der für das Hören verantwortlich ist, bei Europasaurus relativ groß, was eine ausgeprägte innerartliche Kommunikation über Geräusche wahrscheinlich macht.

Die Ergebnisse von Marco Schade sowie den beteiligten Kolleginnen und Kollegen tragen zur bekannten Diversität der Hirnschädelanatomie ausgestorbener Dinosaurier bei und unterstützen unabhängige Hinweise darauf, dass die langhalsigen Sauropoden Herdentiere mit Sozialverhalten waren, die bemerkenswerte Wachstumsgeschwindigkeiten realisierten und sehr schnell recht eigenständig gewesen sein dürften. Abgesehen von der Körpergröße unterschied Europasaurus vermutlich nicht allzu viel von seinen gigantischen Verwandten auf dem Festland.

Ansprechpartner an der Universität Greifswald

Marco Schade

Institut für Geographie und Geologie

marco.schadestud.uni-greifswaldde

Altersbilder

Positive Altersbilder: Wie sie unsere Gesundheit beeinflussen können

Was sind Altersbilder?

Unsere gesellschaftlichen und individuellen Sichtweisen auf das Älterwerden und alt sein werden auch als „Altersbilder“ bezeichnet. Zu solchen Altersbildern zählen die vorherrschenden Altersstereotype ebenso wie unsere Vorstellungen vom eigenen Älterwerden. Beide Formen von Altersbildern sind eng miteinander verbunden, da eigene Erfahrungen mit dem Älterwerden vor dem Hintergrund der von Kindheit an gelernten gesellschaftlichen Altersstereotype gemacht werden. Altersbilder sind nicht einfach positiv oder negativ. Vielmehr denken wir oftmals je nach Lebensbereich an positive Aspekte des Älterwerdens, zum Beispiel an Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung wie dem Verfolgen von persönlichen Zielen, dem Erlernen von neuen Dingen; zugleich verbinden wir mit dem Älterwerden häufig auch Verluste, z. B. gesundheitliche oder soziale Verluste.

Welche Rolle spielen Altersbilder dafür, wie lange wir leben?

Seit über 20 Jahren zeigt eine stetig steigende Zahl an umfangreichen Studien, die über lange Zeiträume von mehreren Jahrzehnten hinweg die Bevölkerung befragt und untersucht haben, dass unsere Altersbilder eine Rolle dafür spielen, wie gesund wir leben. Internationale Studien zeigen dabei übereinstimmend: Unser Denken, unsere Erwartungen und bisherigen Erfahrungen mit dem eigenen Älterwerden können zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Menschen, die mit dem Älterwerden Verluste verbinden, haben in den folgenden Jahren eine höhere Wahrscheinlichkeit, tatsächlich Verluste zu erleben; gewinnbezogene Altersbilder tragen demgegenüber zu gesünderem Altern bei. Positive Altersbilder sind jedoch nicht gleichzusetzen mit anderen psychischen Ressourcen wie z. B. einem höheren Optimismus. Vielmehr haben Vorstellungen vom eigenen Älterwerden über solche psychischen Ressourcen hinausgehenden Erklärungswert für die Gesundheit, wie verschiedene Studien zeigen konnten.

In einer kürzlich erschienenen Studie untersuchte das Wissenschaftliche Netzwerk Altersbilder mit Daten einer umfangreichen, bevölkerungsrepräsentativen Studie aus Deutschland (Deutscher Alterssurvey), ob Altersbilder nicht nur zu Gesundheit, sondern auch zu Langlebigkeit beitragen. Ausgangspunkt dieser Studie war eine US-amerikanische Vorgängerstudie, die vor rund 20 Jahren diesen Zusammenhang nachweisen konnte. Die deutsche Studie beruhte auf 2400 Personen, die im Jahr 1996 erstmals zu ihren Altersbildern befragt wurden. Sie waren damals zwischen 40 und 85 Jahre alt. Über die folgenden 23 Jahre wurde für alle dokumentiert, wer weiterhin lebte und wer wann verstarb – insgesamt verstarben 871 Personen. Wie bereits in der Vorgängeruntersuchung zeigte sich, dass Menschen mit positiven Altersbildern deutlich länger lebten. Im Gegensatz zur amerikanischen Untersuchung jedoch, in der nur ein einziges Altersbild betrachtet wurde, konnten in der deutschen Studie verschiedene Altersbilder in ihrer Rolle für die Langlebigkeit miteinander verglichen werden. Dabei zeigte sich: Verbinden Menschen mit dem Älterwerden soziale Verluste, geht das nicht mit kürzerer Lebenszeit einher und auch Altersbilder die sich auf körperliche Verluste beziehen, sind nicht entscheidend für die Langlebigkeit. Als bedeutsam erweisen sich jedoch insbesondere gewinnorientierte Altersbilder: Menschen, die das Älterwerden als Entwicklungsprozess sehen, leben im Durchschnitt 13 Jahre länger [1].

Warum leben Menschen mit positiven Altersbildern länger?

In den letzten Jahren hat die Forschung zunehmend damit begonnen, besser zu verstehen, welche Mechanismen für diesen Effekt von Altersbildern auf Gesundheit und Langlebigkeit verantwortlich sind, auch wenn noch viele Fragen offen sind [2].

Drei Wirkmechanismen lassen sich dabei unterscheiden: physiologische, verhaltensbezogene und psychologische. (1) In Bezug auf physiologische Mechanismen gibt es Hinweise darauf, dass eine positive Sicht auf das eigene Älterwerden zu einem geringeren Niveau von C-reaktivem Protein, einem Biomarker für chronische entzündliche Prozesse, beiträgt und dies in der Folge höhere Langlebigkeit vorhersagen kann. (2) Altersbilder können zudem gesundheitsrelevante Verhaltensweisen beeinflussen und auf diesem Weg eine Wirkung auf die Gesundheit entfalten. Deutlich wird dies beispielsweise anhand von Befunden zu körperlicher Aktivität. Haben ältere Menschen eine negativere Sicht auf das Älterwerden, sind sie deutlich seltener körperlich aktiv als Personen mit einer positiveren Sicht. (3) Schließlich können psychologische Mechanismen dazu beitragen, dass Altersbilder eine Wirkung auf die Gesundheit entfalten. Dazu zählen unter anderem Attributionen (Ursachenzuschreibungen). So konnte beispielsweise eine Studie zeigen [3], dass ältere Menschen, die ihr Alter als Ursache ihrer chronischen Erkrankung (z. B. Diabetes, Krebs, Arthritis) erachteten, weniger für ihre Gesundheit taten und eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, in den folgenden zwei Jahren zu versterben als Personen, die andere Gründe für ihre Erkrankung (zum Beispiel ihren Lebensstil) heranzogen.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich ziehen?

Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen haben den Zeitraum der Jahre 2021–2030 zur Dekade des gesunden Alterns erklärt. In diesem Zusammenhang wurde die Bekämpfung von negativen Altersbildern und Altersdiskriminierung zu einer zentralen Aufgabe erklärt. Der demographische Wandel schreitet voran, schon bald wird die große Gruppe der sogenannten Babyboomer in die nachberufliche Lebensphase eintreten. Gesellschaftlich benötigen wir eine größere Aufmerksamkeit dafür, wie stark unser Denken, Verhalten und unsere Sprache durch negative Altersbilder geprägt sind. Unser Wissen über das Älterwerden und Altsein ist teilweise verzerrt und manche Erfahrungen werden verallgemeinert. Dabei zeigt sich der Alternsprozess so individuell und vielfältig wie das Leben selbst. Es ist wichtig, vermeintliches Wissen zu hinterfragen, die Gesellschaft rund um das Thema Altwerden und Altsein zu informieren und für Altersbilder zu sensibilisieren. Persönlich kann Jede*r im Alltag auf eigene Denk- und Verhaltensmuster achten und diese gezielt durchbrechen, indem man sich folgende Fragen stellt: Wann erkläre ich bestimmte Dinge mit dem Alter einer Person (bzw. mit meinem eigenen Alter)? Welche alternativen Erklärungen außer dem Alter könnte es geben?

Quelle und weitere Informationen

[1] Wurm, S., & Schäfer, S. K. (2022). Gain- But Not Loss-Related Self-Perceptions of Aging Predict Mortality Over a Period of 23 Years: A Multidimensional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 123(3), 636-652. doi.org/10.1037/pspp0000412

[2] Wurm, S., Blawert, A., & Schäfer, S. K. (2022). The Importance of Views on Aging in the Context of Medical Conditions. In Y. Palgi, A. Shrira, & M. Diehl (Eds.), Subjective Views of Aging: Theory, Research, and Practice (pp. 289-307). Springer. doi.org/10.1007/978-3-031-11073-3

[3] Stewart, T. L., Chipperfield, J. G., Perry, R. P., & Weiner, B. (2012). Attributing illness to ‘old age:’ Consequences of a self-directed stereotype for health and mortality [Article]. Psychology & Health, 27(8), 881-897. doi.org/10.1080/08870446.2011.630735

Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald

Prof. Dr. Susanne Wurm

Abteilung für Präventionsforschung und Sozialmedizin, Institut für Community Medicine, Universitätsmedizin Greifswald

susanne.wurmmed.uni-greifswaldde

Covid-19-Studie

COVIDKID: COVID-19-Studie bei Kindern und Jugendlichen in Vorpommern

Seit fast drei Jahren kämpfen wir uns alle gemeinsam durch die Corona-Pandemie. Ein wichtiges Thema ist dabei die Frage nach Infektionen und deren Verbreitung unter Kindern und Jugendlichen in Vorpommern. Dazu startete an der Universitätsmedizin Greifswald Ende 2020 die COVIDKID-Studie, die vom Landesministerium für Soziales, Gesundheit und Sport unterstützt wurde.

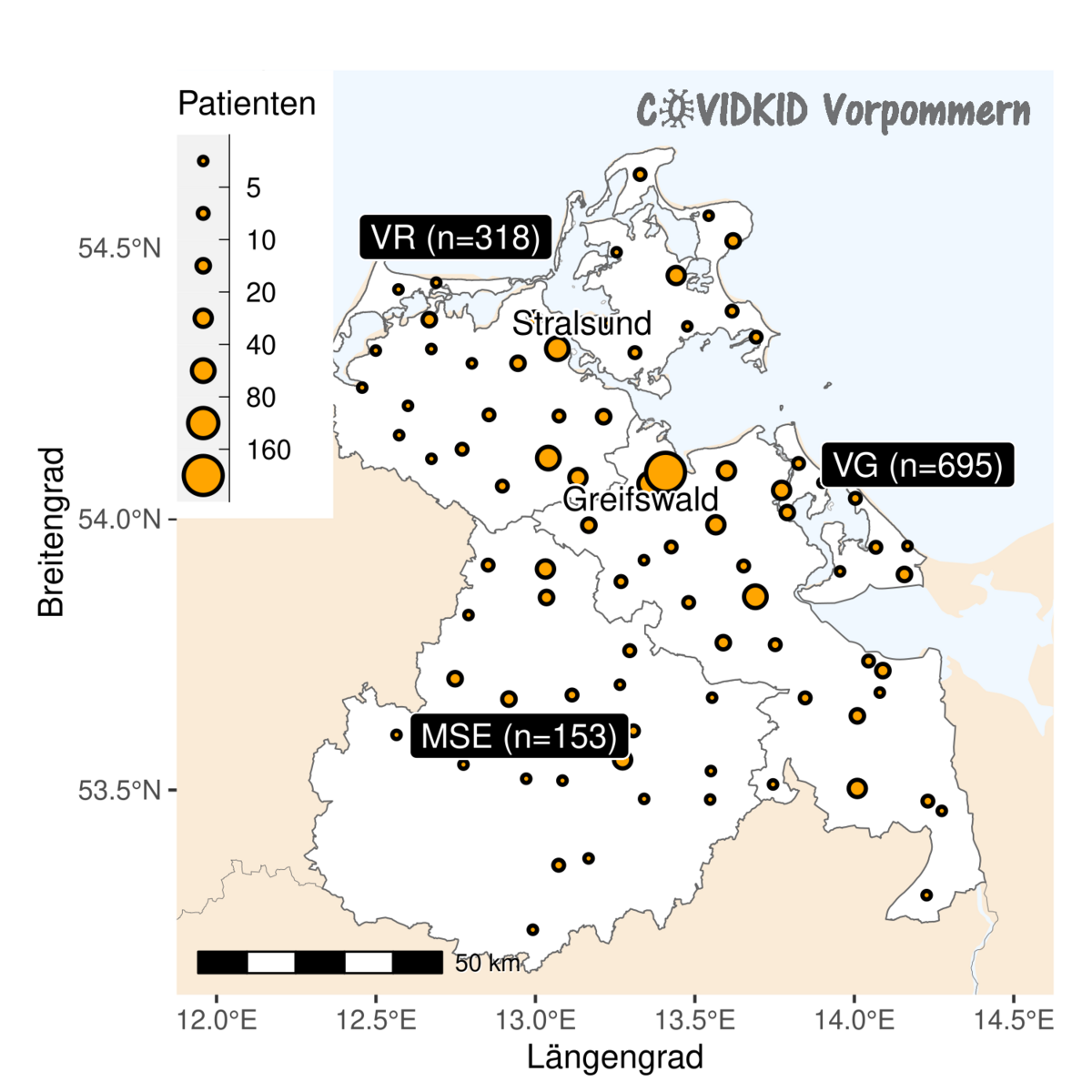

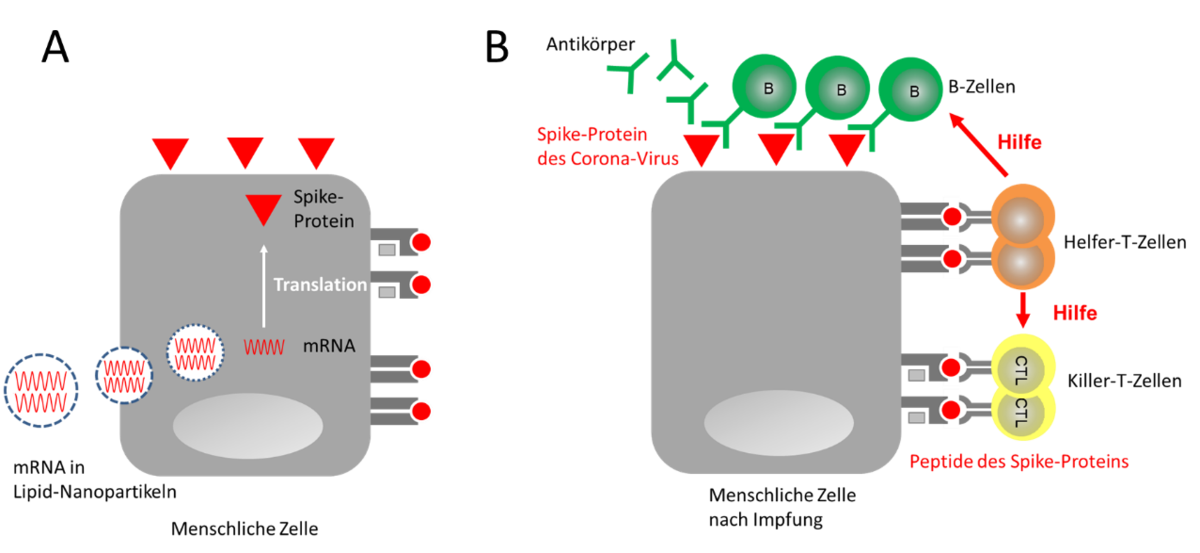

Untersucht wurden für die Studie Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum vollendeten 17. Lebensjahr auf Antikörper, die eine durchgemachte Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus anzeigen. Dafür haben die Wissenschaftler*innen um Prof. Dr. Almut Meyer-Bahlburg in Zusammenarbeit mit den Kinderkliniken in Stralsund, Bergen (Rügen), Demmin, Pasewalk und Anklam sowie zwei Kinderarztpraxen aus Greifswald mehr als 1000 Blutproben gesammelt und untersucht.

Da Kinder nach einer Infektion häufig gar keine bis moderate Symptome zeigen, ist gerade die Frage nach der Dunkelziffer von großem Interesse. Zudem wurde von den teilnehmenden Familien ein Fragebogen ausgefüllt. So war es im Verlauf der Studie auch möglich, etwas über die Impfungen bei Kindern und Jugendlichen zu erfahren. Die statistische Auswertung erfolgt in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Lars Kaderali im Institut für Bioinformatik der Universitätsmedizin Greifswald.

Unsere bisherigen Ergebnisse …

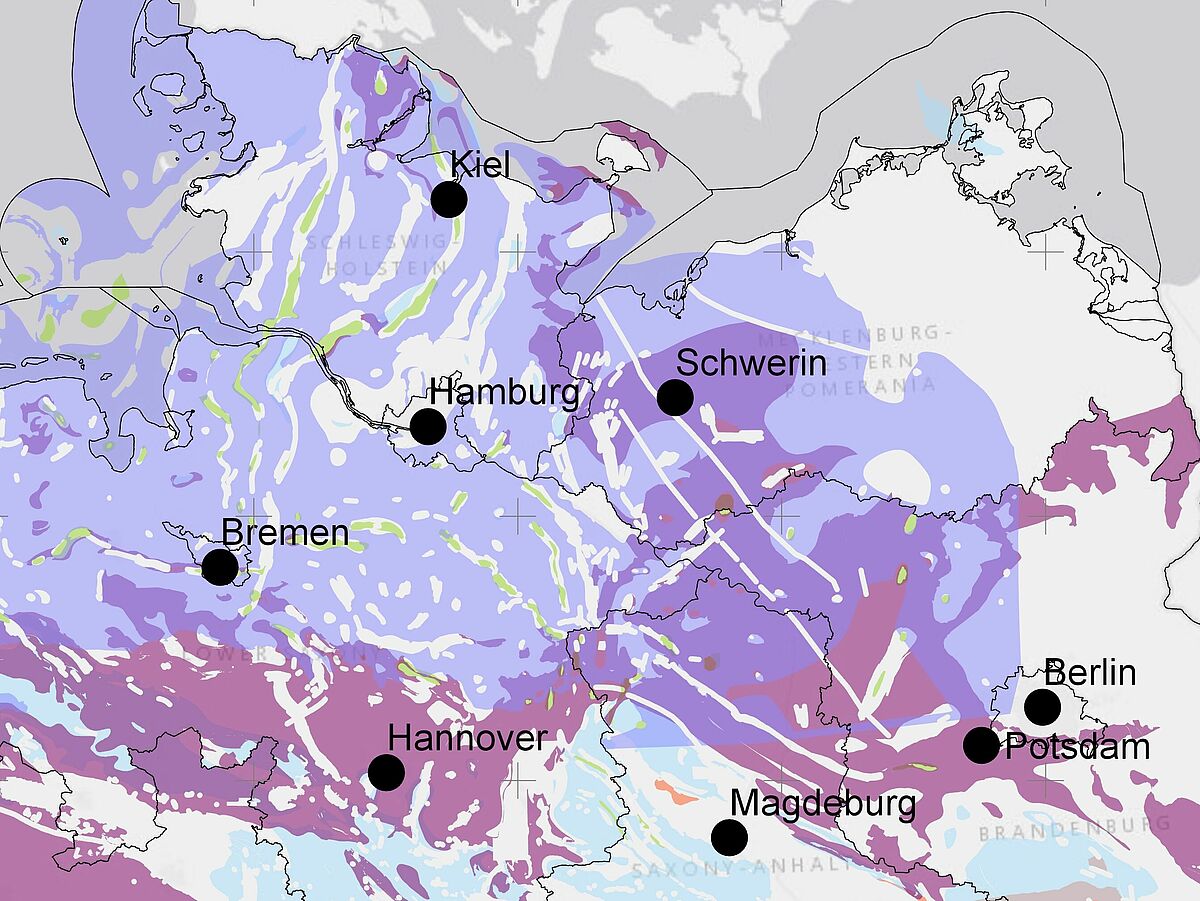

Von Ende 2020 bis August 2022 wurden 1166 Patient*innen in die Studie eingeschlossen. Eine Übersicht über die Wohnorte der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist in Abbildung 1 dargestellt.

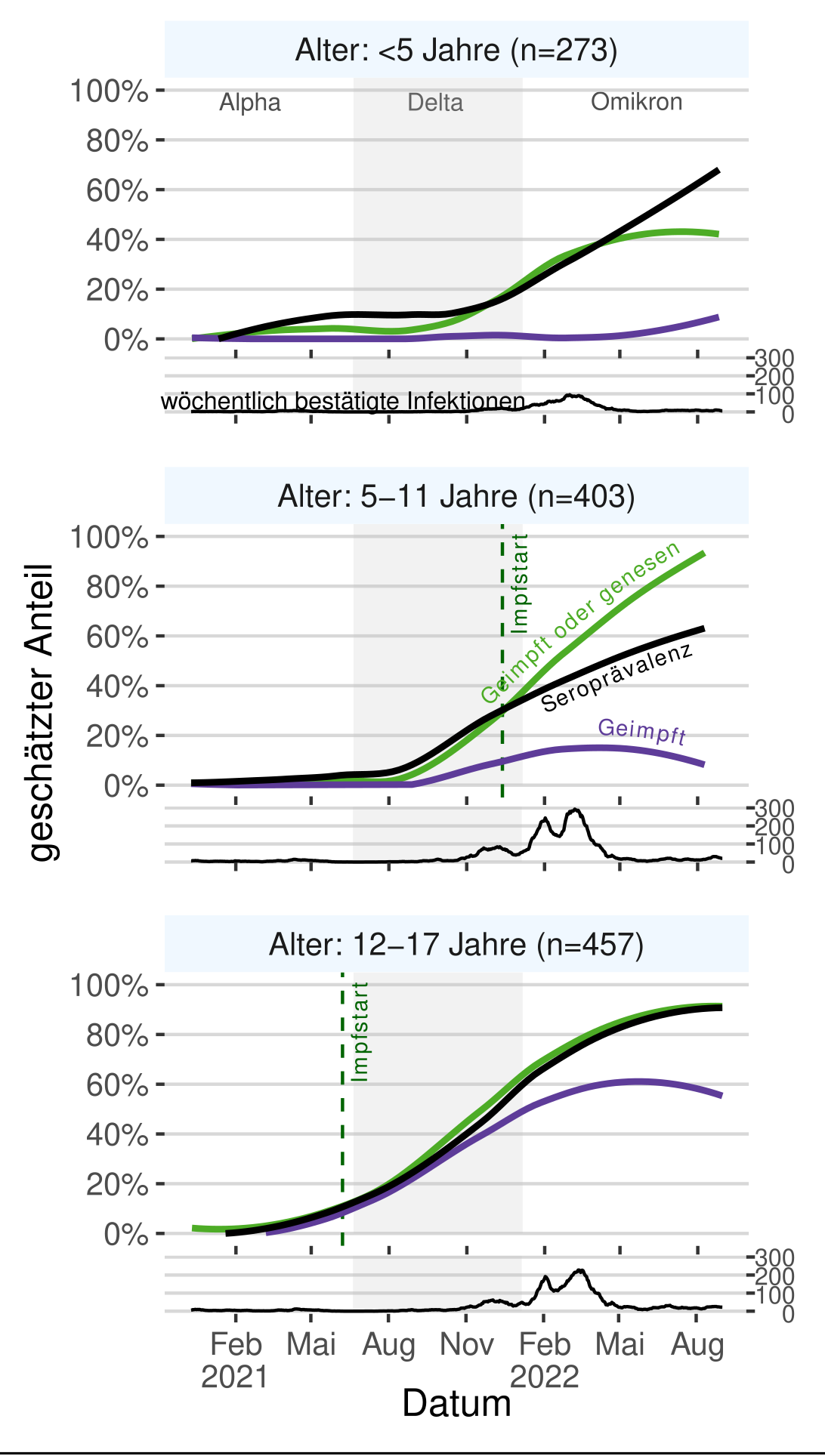

Bis Ende August waren je nach Altersgruppe 60 bis 90 Prozent der Kinder seropositiv, d.h. im Blut waren virusspezifische Antikörper nachweisbar. Im Fragebogen wurden neben sozio-demographischen Merkmalen auch Informationen zu abgelaufenen Infektionen und Impfungen erfasst. Eine graphische Zusammenfassung der modellierten anamnestisch erhobenen Impf- und Genesenenquoten (grüne Linie) gemeinsam mit der tatsächlich gemessenen Seroprävalenz (graue Linie) ist in Abbildung 2 dargestellt. Es zeigt sich, dass Ende August 2022 über 90 Prozent der Jugendlichen geimpft oder genesen sind. Bei den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren geben zwar fast 90 Prozent an, dass sie entweder geimpft oder genesen sind; Antikörper sind aber nur bei etwa 60 Prozent nachweisbar. In der jüngsten Gruppe (<5 Jahre) hingegen weisen wir bei mehr Kindern Antikörpern nach, als bei der Frage nach einer Infektion zu erwarten wäre. Damit liegt hier im Vergleich zu den anderen beiden Altersgruppen eine relativ hohe Dunkelziffer an Infektion vor, d.h. die Kinder haben eine Infektion durchgemacht, ohne dass es bemerkt oder diagnostiziert wurde.

Wie geht es mit diesem Projekt weiter?

Geplant ist die Fortsetzung der Probensammlung noch bis Ende März 2023. So soll abschließend ein Bild von der Seroprävalenz für SARS-CoV-2 bei Kindern und Jugendlichen entstehen, unabhängig davon, ob dies durch eine Infektion oder eine Impfung erreicht wurde. Zudem ist geplant, die Proben auf die verschiedenen Corona-Varianten zu untersuchen (Alpha, Delta, Omikron-Subtypen). Das ist mit Hilfe moderner Techniken möglich und soll gemeinsam mit einem anderen Institut der Universitätsmedizin Greifswald untersucht werden. Gerade die stark ansteckenden Omikron-Varianten, die aktuell in Deutschland zirkulieren, haben für die Forscher*innen das Potential, viel über das Virus und seine Infektiosität zu lernen.

Im Rahmen der weiteren Auswertung sollen zudem anhand der im Fragebogen erhobenen sozio-demographischen Merkmale Risikofaktoren für eine Infektion identifiziert werden.

Auch wenn die eigentliche Corona-Pandemie nun hoffentlich bald vorüber ist, wird uns das Virus wohl noch länger beschäftigen. Bei einigen Patientinnen und Patienten treten nach einer Infektion langfristig Symptome, insbesondere Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Konzentrationsstörungen und vieles mehr auf, die unter dem Begriff Long-COVID zusammengefasst werden. Die Studienlage für Long-COVID ist generell noch sehr dünn. Die meisten Studien beschäftigen sich mit Erwachsenen, zu Kindern und Heranwachsenden sind kaum Informationen verfügbar. Umso wichtiger ist es, sich auch mit dieser „neuen“ Erkrankung zu beschäftigen, um den Kindern und ihren Familien schnell kompetente Hilfe zu leisten.

Plasmamedizin

Was ist kaltes physikalisches Plasma und welche medizinischen Behandlungen sind damit möglich?

Was ist kaltes physikalisches Plasma?

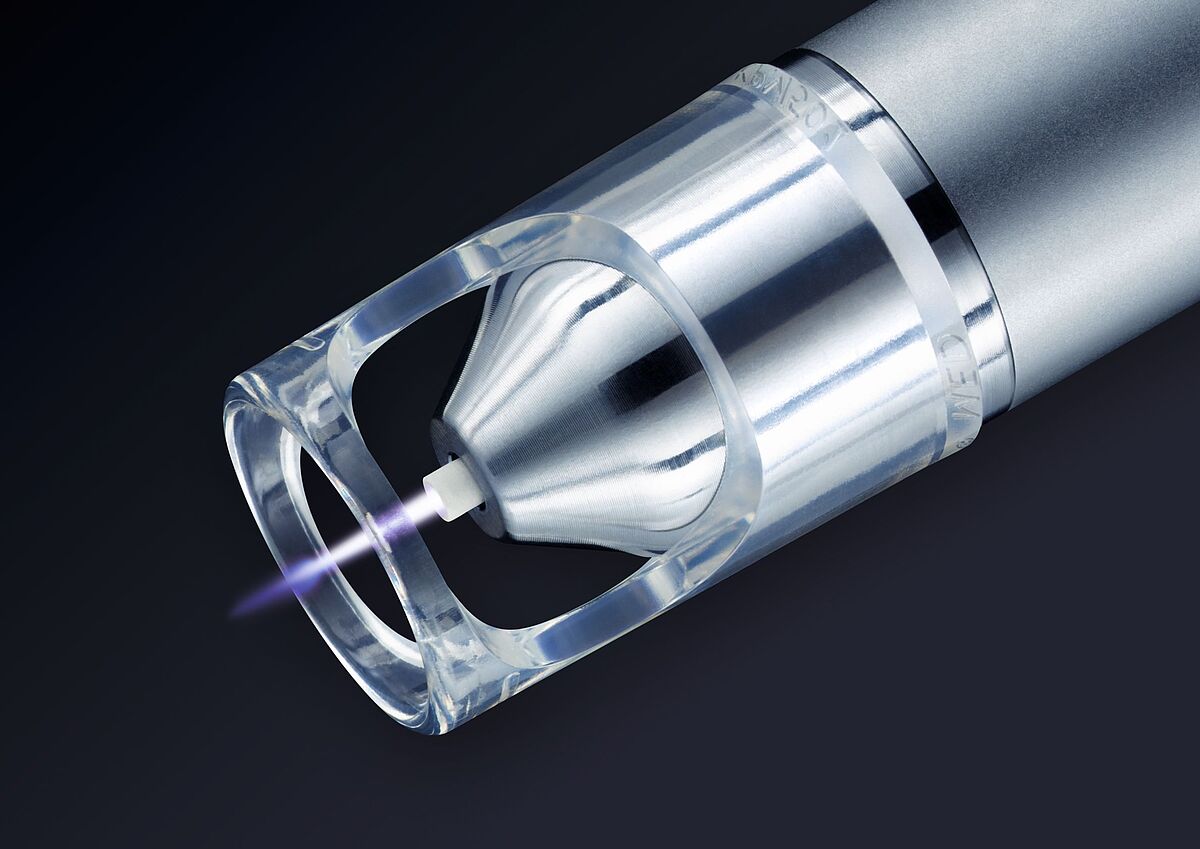

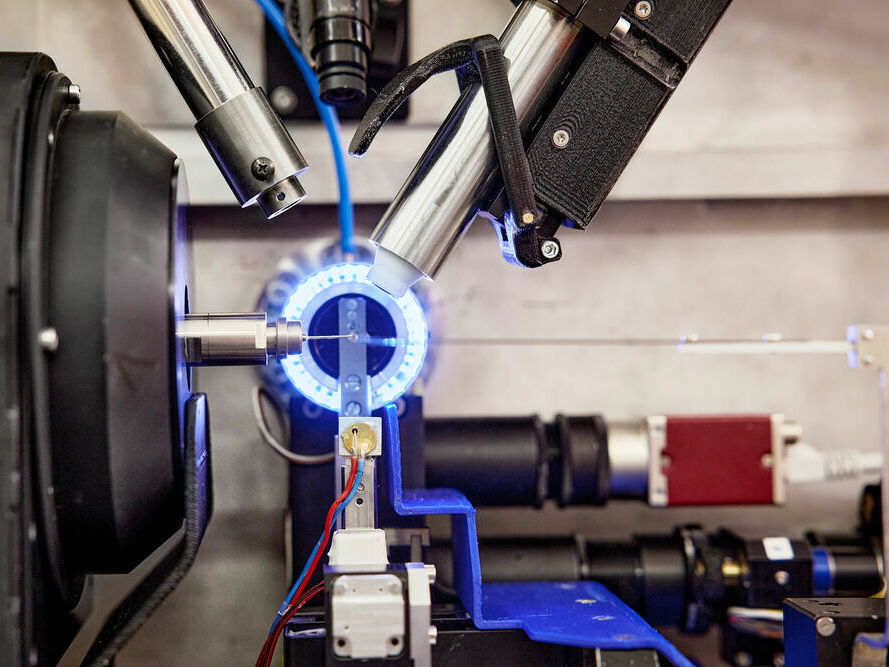

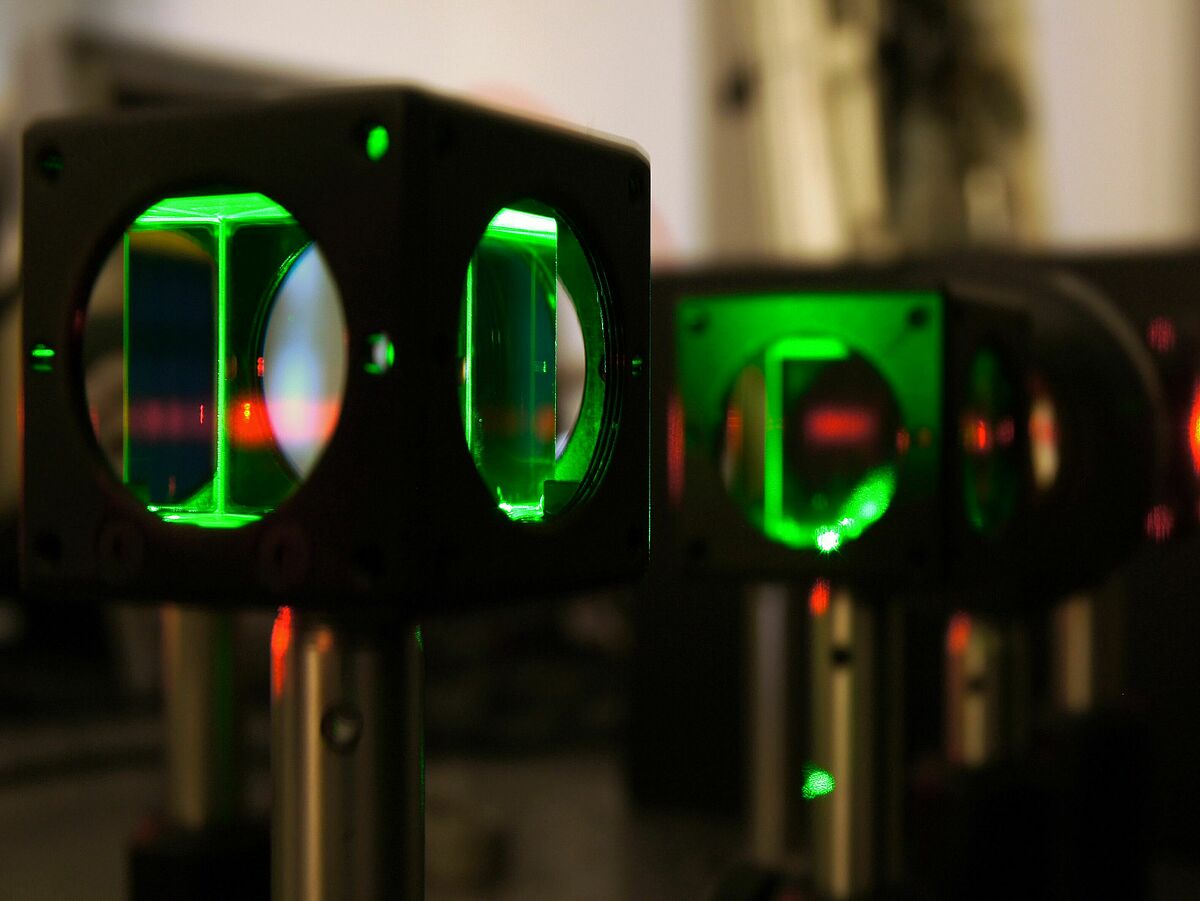

Plasma ist als sogenannter vierter Aggregatzustand der Materie, ein ionisiertes Gas, und wird üblicherweise durch Erhitzung auf mehrere tausend Grad Celsius erzeugt. Kaltes atmosphärisches Plasma hingegen ist ein teilweise ionisiertes Gas, das Körpertemperatur besitzt und bei Atmosphärendruck auf der Erde produziert werden kann. Kaltes Plasma besteht aus einem reaktiven Mix aus Elektronen, Ionen, angeregten Atomen und Molekülen, reaktiven Spezies (wie z.B. O3, NO, NO2, etc.), UV-Strahlung und Wärme, welcher sehr effektiv Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, Viren oder Sporen zerstört.

Welchen Patient*innen kann eine plasmamedizinische Behandlung empfohlen werden?

In der Universitätsmedizin Greifswald spielt die Behandlung mit präzise und berührungslos anwendbarem Jetplasma besonders rekonstruktiven Chirurgie eine Rolle. Laut der ärztlichen Leitlinie „Rationaler therapeutischer Einsatz von kaltem physikalischem Plasma“, nachzulesen im AWMF-Register 007-107, eignen sich besonders Wunden, die durch ausbleibende Abheilung oder durch Infektion zu Problemwunden geworden sind, zur Plasmabehandlung.

Welche Erkrankungen können mit kaltem Plasma behandelt werden?

Die Plasmabehandlung zeigt gute Erfolge bei der Behandlung von akuten und chronischen infizierten Wunden aller Körperregionen. Aber auch entzündlich bedingte Haut- und Schleimhauterkrankungen sowie Wundheilungsstörungen nach operativen Eingriffen sprechen gut auf die die Behandlung mit atmosphärischen Kaltplasma an.

Wie ist hier der Forschungsstand?

Mit der zufallsauswahlbasierten klinische Studien von Stratmann et al. (2020), Miropur et al. (2020) und Strohal et al. (2022), ist die Behandlung von komplizierten Wunden mit Jetplasma-Medizingeräten auf dem aktuell höchsten Level der evidenz-basierten Medizin angelangt. Dank zahlreicher publizierter Forschungsarbeiten zur Wirkung und Sicherheit der Plasma-Anwendung ist bekannt, dass unter den vielfältigen Plasma-Wirkprinzipien vor allem chemisch-reaktive Moleküle, sogenannte freie Radikale, die Effekte vermitteln. Diese sind übrigens ähnlich denen, die auch der Körper zur Abwehr von Krankheitserregern nutzt.

Ist Plasmamedizin inzwischen Lehrbuchwissen für Ärzte und Ärztinnen?

Das Standardlehrbuch Comprehensive Clinical Plasma Medicine, herausgegeben im Greifswalder Plasmacluster und erschienen im Springer Verlag, geht gerade in die zweite Auflage und gibt ebenso wie das 2022 erschienene Textbook of Good Clinical Practice in Cold Plasma Therapy einen umfassenden Überblick zum Thema Plasmamedizin.

Plasmamedizin, die rationale therapeutische Anwendung von kaltem physikalischen Plasma ist in den letzten Jahren zu einem Aushängeschild der Greifswalder Unimedizin geworden. Wieso?

Zum Greifswalder Plasmamedizin-Cluster gehören die Universitätsmedizin mit ihrer klinischen Forschung und Anwendung, das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) als Zentrum der anwendungsorientierten Grundlagenforschung (ZIK plasmatis) und die Plasmatechnologie-Entwicklung (INP) und dessen Firmenausgründung, die neoplas med GmbH, als einer der Weltmarktführer für Jetplasma-Medizingeräte. Als der japanische Technologie-Konzern NGK mit einem globalen Jahresumsatz von: 3,8 Milliarden Euro (2021/22) für seine Plasmamedizinpläne einen strategischen Partner suchte, hat er sich weltweit umgeschaut und ihn dann im Greifswalder Plasma-Cluster gefunden. Der Vertrag mit der neoplas med GmbH ist im Juli 2022 unterzeichnet worden.

Wo kann ich mich informieren und beraten lassen?

In der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie / Plastische Operationen (Direktorin Prof. Dr. Dr. Andrea Rau, Kontakt Direktionssekretariat: Telefon 03834 86 7160, gundula.fasoldmed.uni-greifswaldde).

Literatur zum Thema:

[1] Stratmann, B., Costea, T. C., Nolte, C., Hiller, J., Schmidt, J., Reindel, J., Masur, K., Motz, W., Timm, J., Kerner, W., & Tschoepe, D. (2020). Effect of Cold Atmospheric Plasma Therapy vs Standard Therapy Placebo on Wound Healing in Patients With Diabetic Foot Ulcers: A Randomized Clinical Trial. JAMA network open, 3(7), e2010411. doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.10411.

[2] Mirpour, S., Fathollah, S., Mansouri, P., Larijani, B., Ghoranneviss, M., Mohajeri Tehrani, M., & Amini, M. R. (2020). Cold atmospheric plasma as an effective method to treat diabetic foot ulcers: A randomized clinical trial. Scientific reports, 10(1), 10440. doi.org/10.1038/s41598-020-67232-x.

[3] Strohal, R., Dietrich, S., Mittlböck, M., & Hämmerle, G. (2022). Chronic wounds treated with cold atmospheric plasmajet versus best practice wound dressings: a multicenter, randomized, non-inferiority trial. Scientific reports, 12(1), 3645. doi.org/10.1038/s41598-022-07333-x.

[4] Bekeschus, S., von Woedtke, T., Emmert, S., & Schmidt, A. (2021). Medical gas plasma-stimulated wound healing: Evidence and mechanisms. Redox biology, 46, 102116. doi.org/10.1016/j.redox.2021.102116.

Politik und Demokratie

Die Wähler*innen der AfD: abgeschottet und unerreichbar?

Die AfD, gegründet 2013, hat sich im Parteiensystem der Bundesrepublik etabliert. Die politikwissenschaftliche Forschung hat sich der neuen Partei rasch zugewendet. Eine der am meisten diskutierten Fragen besteht darin, wer die AfD wählt und warum. Aufgrund ihrer besonderen ideologischen Ausrichtung stellt die AfD zugleich eine Herausforderung für die Parteien des politischen Mainstreams dar. Daher befasst sich ein anderer Forschungsstrang mit den Gegenstrategien der etablierten Parteien. Eine Studie [1] von PD Dr. Marcel Lewandowsky (Vertretungsprofessor für Vergleichende Regierungslehre, Universität Greifswald) und PD Dr. Aiko Wagner (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) publizierte im Fachjournal Representation verbindet beide Forschungsstränge. Sie verwendet Daten der German Longitudinal Election Study (GLES) und nutzt das Maß der electoral availability, um zu messen, inwiefern Wähler*innen der AfD grundsätzlich bereit sind, eine andere Partei als die AfD zu wählen. Zugleich analysiert sie, durch welche Einstellungsmerkmale die availability der AfD-Wähler*innen erklärt werden kann. Aus diesen Befunden kann abgeleitet werden, inwiefern themenorientierte Strategien – etwa eine inhaltliche Annäherung an die AfD – sich für die anderen Parteien auszahlen könnte.

Wer wählt die AfD?

Viele Studien können zeigen, dass die Wahl der AfD durch bestimmte Einstellungsmerkmale der Bürger*innen erklärt werden kann. Erstens nehmen die Wähler*innen der AfD eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber Migration ein. Zweitens verfügen sie über ein besonderes demokratiepolitisches Profil. Das bedeutet: Auf der einen Seite sind sie mit dem gegenwärtigen Zustand der Demokratie unzufrieden und lehnen die gegenwärtigen politischen Eliten ab. Auf der anderen Seite befürworten sie eine Demokratieform, in der das Volk uneingeschränkt souverän ist und der Wille der von ihnen selbst wahrgenommenen Mehrheit auch gegen Minderheiten durchgesetzt wird. Die Kombination beider Attribute bezeichnet man in der Forschung als „populistische Einstellungen“.

Wie stehen die AfD-Wähler*innen zu den anderen Parteien?

Die Studie zeigt, dass die AfD-Unterstützer*innen von allen Wähler*innen in Deutschland mit Abstand die geringste availability aufweisen. Sie sind also am wenigsten bereit, eine andere Partei als die von ihnen präferierte zu wählen. Das bedeutet, dass sie auf dem Wählermarkt relativ abgeschottet sind. Die geringe availability der AfD-Wähler*innen kann durch drei Faktoren erklärt werden. Erstens spielt die von den Wähler*innen wahrgenommene thematische Distanz zwischen ihren eigenen Themenpositionen und denen der Parteien eine Rolle. Das trifft besonders auf die Migrationspolitik zu. Zweitens lässt sich eine geringe availability durch populistische Einstellungen erklären, die bei einem Großteil der AfD-Unterstützer*innen stark ausgeprägt sind. Und drittens hängen die Effekte beider Faktoren systematisch miteinander zusammen: Je stärker populistische Einstellungen ausgeprägt sind, desto geringer ist der positionale Effekt. Für diejenigen Wähler*innen, die populistisch eingestellt sind, spielen Einstellungen zu Migration oder Wirtschaftspolitik keine Rolle für deren availability.

Welche Konsequenzen haben die Befunde für den Parteienwettbewerb?

Aus Sicht der anderen Parteien ist es auf Basis der Ergebnisse dieser Studie nicht rational, sich den Positionen der AfD anzunähern, um deren Wähler*innen zurückzugewinnen. Das liegt zum einen daran, dass die AfD-Wähler*innen eine große inhaltliche Kluft zu den etablierten Parteien wahrnehmen. Zum anderen haben populistische Einstellungen der AfD-Wähler*innen einen hohen Einfluss auf deren alleinige Präferenz für die AfD. Das bedeutet für die Parteien des politischen Mainstreams, dass sie sich nicht nur thematisch annähern, sondern auch das populistische Profil der AfD imitieren müssten. Zudem sind AfD-Wähler*innen mit starken populistischen Einstellungen – und das trifft auf den Großteil zu –auch durch ein thematisches Heranrücken der anderen Parteien an die AfD vermutlich nicht erreichbar. Zudem müssen die Parteien auch immer die Präferenzen ihrer bestehenden Wähler*innenschaft in ihre Strategien einbeziehen. Ein Heranrücken an die AfD könnte zur Folge haben, dass sie eigene Unterstützer*innen verlieren.

Weiter Informationen und Quelle

[1] Link zum Artikel: Fighting for a Lost Cause? Availability of Populist Radical Right Voters for Established Parties. The Case of Germany

Ansprechpartner:

PD Dr. Marcel Lewandowsky – Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre

marcel.lewandowskyuni-greifswaldde

Aerosol

Greifswald im Mondschein: Lassen sich die Gemälde von Caspar David Friedrich für die Klimaforschung nutzen?

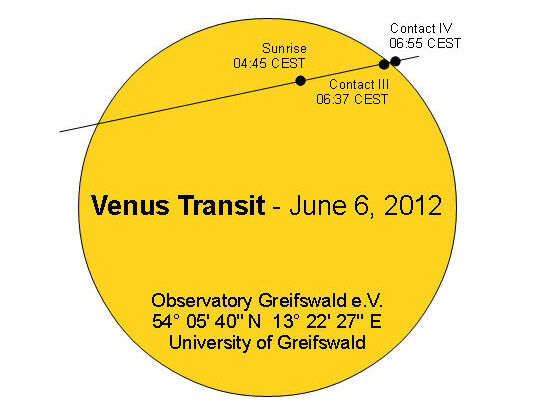

Die Idee, aus den Farbverhältnissen historischer Gemälde Informationen über den Gehalt an Aerosolen in der Atmosphäre ableiten, klingt originell und vielversprechend. In einigen früheren Studien wurde versucht, die Menge an vulkanischen Aerosolen aus den Farben von Gemälden quantitativ zu bestimmen. Eine Studie [1], die Ende Oktober 2022 im Fachjournal Climate of the Past erschienen ist und als Research Highlight ausgewählt wurde, setzt sich kritisch mit diesem Ansatz auseinander. Das interdisziplinäre Forschungsteam aus den Universitäten Greifswald, Freiburg und Bremen kommt zu der Schlussfolgerung, dass eine quantitative Bestimmung des Aerosolgehalts aus Gemälden in den meisten Fällen unmöglich ist.

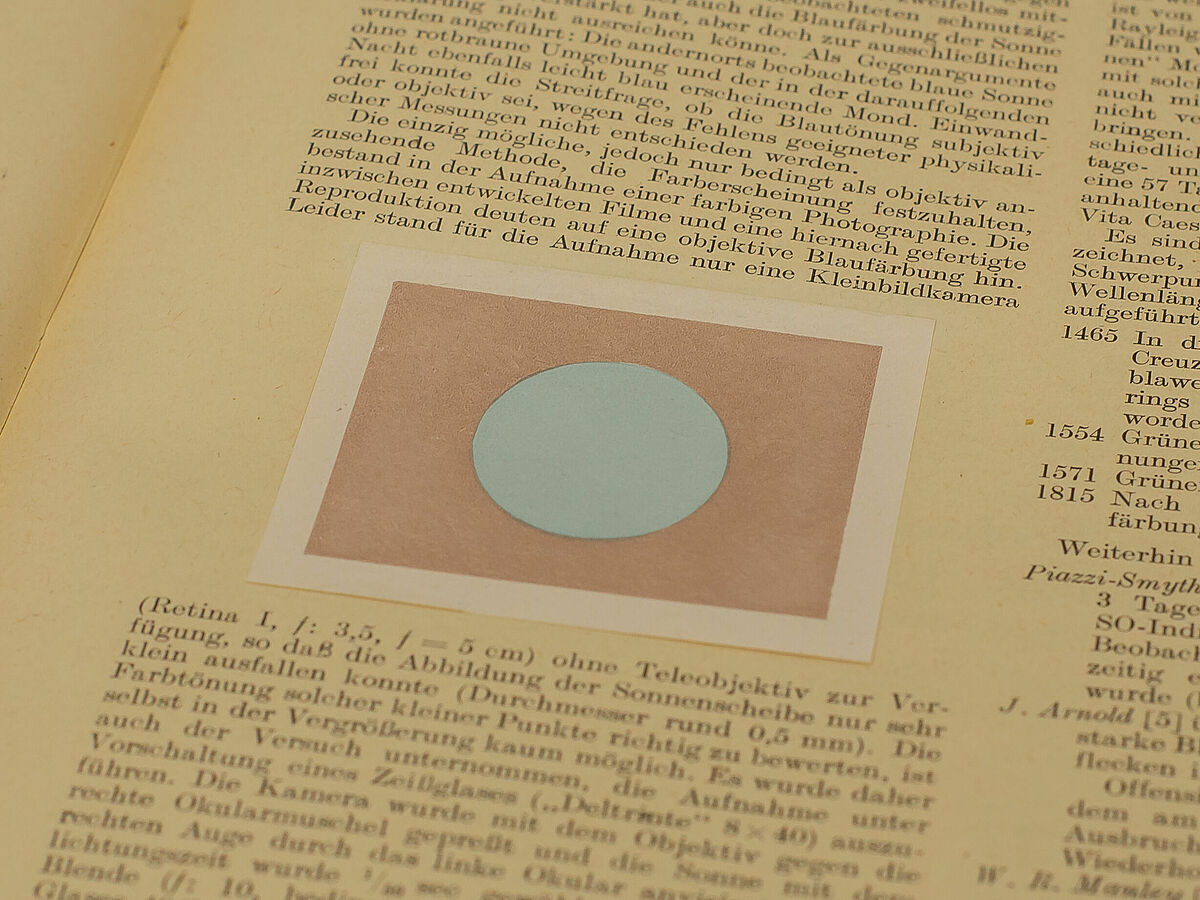

Es ist allgemein bekannt, dass Vulkanausbrüche zu ungewöhnlichen optischen Dämmerungserscheinungen führen können, wie beispielsweise dem rötlichen Nachleuchten oder einem ausgeprägten Purpurlicht. Diese Effekte sind gut verstanden und lassen sich mit geeigneten Modellen simulieren. Auch Gemälde können qualitative Zeugnisse von Vulkanausbrüchen enthalten. So werden Gemälde von J. M. W. Turner mit der Eruption des Tambora 1815 in Verbindung gebracht, oder die Aquarelle von William Ashcroft mit der Krakatoa Eruption 1883. In einigen früheren Studien wurde zudem versucht, aus den Rot-Grün-Farbverhältnissen historischer Gemälde (darunter einige Gemälde von Caspar David Friedrich), quantitative Informationen über den atmosphärischen Gehalt an vulkanischen Aerosolen abzuleiten. Dabei wurde angenommen, dass das Rot-Grün-Verhältnis mit steigendem Aerosolgehalt ansteigt. Da Vulkanausbrüche eine der wichtigsten Ursachen für natürliche Klimavariationen auf Zeitskalen von einigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt sind, könnten historische Gemälde demnach ein wichtiges Archiv für die Klimaforschung darstellen.

Die interdisziplinäre Studie setzt sich kritisch mit diesem Ansatz auseinander und zeigt, dass es zahlreiche weitere Parameter gibt, die einen großen Einfluss auf die Farbverhältnisse des Abendhimmels haben und die im Allgemeinen für historische Gemälde nur schlecht bekannt oder unbekannt sind. Mithilfe von Strahlungstransfersimulationen wurde die Abhängigkeit der Farben des Abendhimmels von allen relevanten Parametern, wie beispielsweise dem Sonnenstand, der Blickrichtung, der Menge an stratosphärischem Ozon sowie der Menge und den mikrophysikalischen Eigenschaften der vulkanischen Aerosole untersucht. Wie erwartet werden die Rot-Grün-Farbverhältnisse durch die Menge an Aerosolen beeinflusst. Allerdings werden die Farbverhältnisse auch von vielen anderen – für historische Eruptionen meist nur schlecht bekannte – Faktoren beeinflusst, so dass eine Bestimmung der Aerosolmengen in den meisten Fällen praktisch unmöglich ist. Dabei sind die Hauptprobleme die fehlende Kenntnis der Größe der Aerosolpartikel nach historischen Eruptionen, sowie der genauen Position der Sonne. Die Dämmerungsfarben verändern sich mit veränderlichem Sonnenstand schnell. Jedoch können Gemälde niemals Momentaufnahmen sein und werden teilweise zu viel späterer Zeit und im Atelier erstellt. Darüber hinaus dürfen realistisch anmutende Darstellungen in Gemälden nicht mit der Realität gleichgesetzt werden. Auch die Veränderung der Farben über teilweise einige Jahrhunderte hinweg lässt sich im Allgemeinen nicht einfach rekonstruieren. Insgesamt ist die quantitative Bestimmung der Aerosolmengen aus Gemälden aufgrund der vielen Unsicherheiten im Allgemeinen nicht möglich.

Quelle und weitere Informationen

[1] von Savigny, C., Lange, A., Hemkendreis, A., Hoffmann, C. G., and Rozanov, A.: Is it possible to estimate aerosol optical depth from historic colour paintings?, Clim. Past, 18, 2345–2356, https://doi.org/10.5194/cp-18-2345-2022, 2022.

Ansprechpartner an der Universität Greifswald

Prof. Dr. Christian von Savigny – Institut für Physik

csavignyphysik.uni-greifswaldde

Bernstein

Parasitische Plattwespe sticht Käferlarve … vor 100 Millionen Jahren

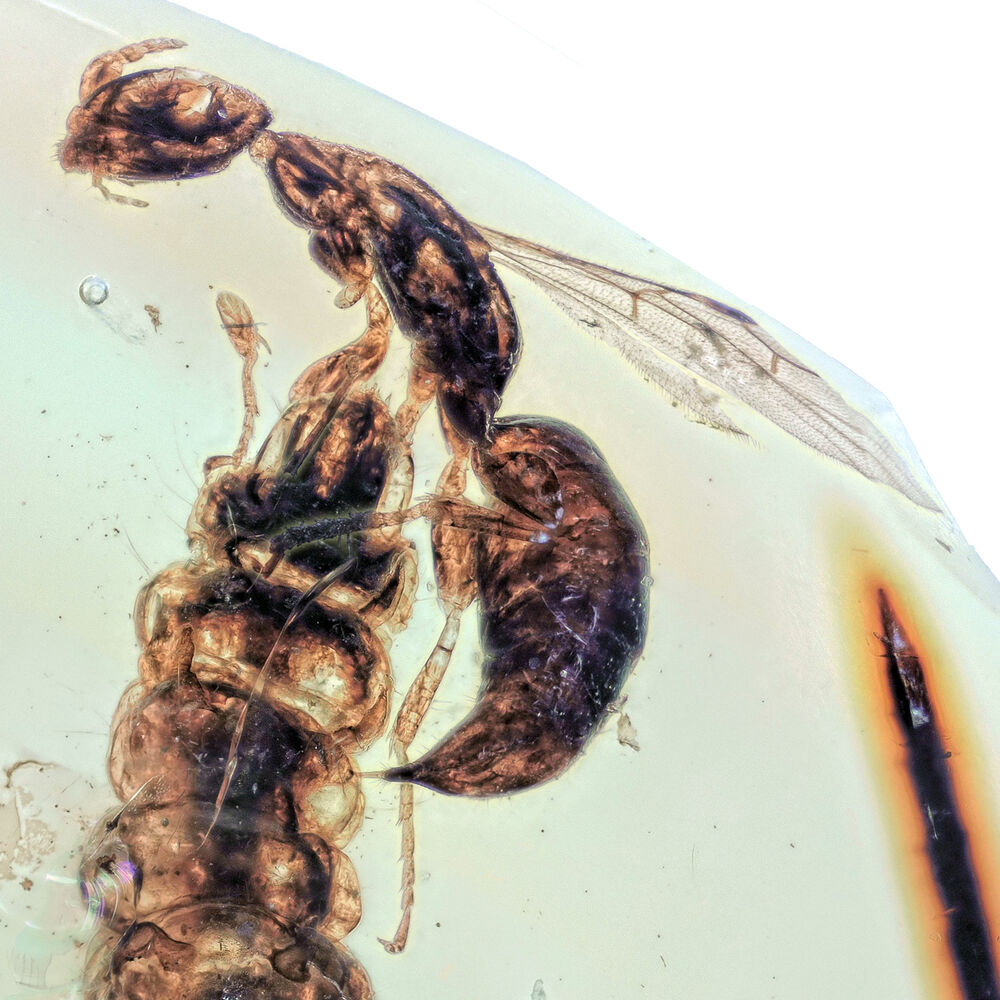

Wenn das Wort Fossil fällt, stellen sich die meisten Leute entweder Dinosaurier-Knochen oder Ammoniten-Schalen vor. Diese Tiere können vor allem durch ihre erstaunliche Größe beeindrucken. Allerdings gibt es auch andere Tiere, die fossilisieren können. Insekten, die ja heutzutage einen Großteil der Artenvielfalt ausmachen, sind auch im Fossilbefund häufig anzutreffen. Fossilisierte Insekten können auch spektakulär und vor allem fast lebensecht erhalten sein, vor allem in Bernstein (versteinertes Harz). In Bernstein können auch Interaktionen von Insekten erhalten sein, wenn zwei interagierende Insekten während dieser Interaktion von Harz eingeschlossen worden sind. In diesen Fällen kann man manchmal (mehr oder weniger genau) das vorzeitliches Verhalten dieser Tiere rekonstruieren.

Ein besonderer Fund: Plattwespe sticht Käferlarve in 100 Mio. Jahre altem Bernstein

Ein Forscherteam der Universitäten Greifswald und München sowie ein privater Bernstein-Sammler haben einen besonderen fossilen Fund entdeckt. Eingeschlossen in einem 100 Millionen Jahre alten Bernstein-Stück ist eine Plattwespe, die eine Käferlarve umklammert hält und mit ihrem Giftstachel in diese hineinsticht. Diese Art der direkten Interaktion ist sehr selten im Fossilbefund zu finden, da besondere Verhältnisse herrschen müssen, dass die Tiere so zusammen in einer Interaktion sozusagen „eingefroren“ erhalten bleiben. Dies ist zudem einer der ältesten Funde einer direkten Interaktion zwischen einer parasitischen Wespe und ihrem Wirt im Fossilbericht. Dies deutet darauf hin, dass eine parasitische Lebensweise innerhalb der Wespen schon seit mindestens 100 Millionen Jahren ähnlich wie heute existiert.

Was ist Parasitismus?

Viele Menschen nehmen Wespen in erster Linie als Plagegeister wahr, die schmerzhaft stechen können und lästig sind. Allerdings leben die meisten Wespenarten fernab von Menschen und sind zudem parasitisch. Parasitismus ist eine schädliche Form der Symbiose, es besteht also eine Abhängigkeit zwischen dem Parasiten und seinem Wirt. Viele Parasiten können ohne ihren Wirt nicht überleben, da der Wirt ihre Nahrungsgrundlage darstellt.

Die meisten Wespen sind parasitisch

Plattwespen leben heutzutage als Larve parasitisch auf Käferlarven und Raupen, also Schmetterlingslarven, und ernähren sich von deren Körperflüssigkeiten. Das Muttertier dieser parasitischen Wespenlarven sucht nach einer geeigneten Insektenlarve als Wirt und sticht diese dann mit ihrem Giftstachel, sodass die Larve zunächst betäubt wird, und legt anschließend ihre Eier auf der Larve ab. Es ist wichtig, dass die betäubte Larve noch lebt, damit die Wespenlarven sich gut und vor allem lange von dieser ernähren können. An die Wirtsinsektenlarve geheftet entwickeln sich die Wespenlarven weiter und verpuppen sich am Ende der Larvenphase. Aus den Puppen entwickeln sich die erwachsenen Wespen, die dann die meist komplett verzehrte Insektenlarve endgültig töten. Das Stück Bernstein, in dem die Plattwespe mit ihrem Giftstachel in die Käferlarve hineinsticht und diese umklammert hält, zeigt, dass das Wirt-betäubende Verhalten der heutigen Plattwespen vor der Eiablage schon in der Kreidezeit existiert hat. Zudem ist es ein Hinweis auf eine parasitische Lebensweise dieser fossilen Plattwespenart.

Die Evolutionsgeschichte der Hautflügler (Wespen, Bienen, Ameisen)

Insekten gibt es schon seit vermutlich mindestens 400 Millionen Jahren. Hautflügler, die die Gruppe der Stechimmen wie Wespen sowie Bienen, Hornissen und Ameisen einschließen, existieren seit ungefähr 250 Millionen Jahren. Die ältesten bekannten fossilen Vertreter der Plattwespen sind ca. 130 Millionen Jahre alt, welche ebenfalls in Bernstein gefunden wurden. Plattwespen sind näher mit den (eu-)sozialen, also vor allem staatenbildenden Hautflüglern wie Bienen, Hummeln und Ameisen verwandt, als die früheren, ausschließlich parasitischen Vertreter der Hautflügler. Eine parasitische Lebensweise ist sehr häufig bei heutigen Hautflüglern und wird als einer der Gründe betrachtet, weshalb Hautflügler heute so artenreich sind. Über die Evolution dieser Lebensweise innerhalb der Gruppe der Hautflügler ist bisher noch vieles unbekannt. Allerdings stellt das gefundene Bernstein-Stück den ältesten Nachweis einer Interaktion zwischen Plattwespe und Käferlarve dar und legt nahe, dass eine parasitische Lebensweise in den Hautflüglern schon früh in deren Evolution vorhanden war.

Mit welchen Methoden kann man ein Stück Bernstein untersuchen?

Das ca. 100 Millionen Jahre alte Stück Bernstein, das im Zentrum dieser Studie steht, wurde von Patrick Müller, einem privaten Bernstein-Sammler, gefunden. Der Bernstein kommt aus Myanmar in Südostasien, wo er vor ca. 100 Millionen Jahren ein Harztropfen war, der über die Zeit zu Bernstein versteinerte. Das Stück Bernstein wurde mithilfe von Makrophotographie und eines Mikro-Computertomographen von Christine Kiesmüller, Marie K. Hörnig (beide Universität Greifswald) und Joachim T. Haug (LMU München) dokumentiert.

Quelle und weitere Informationen

Kiesmüller C, Haug JT, Müller P, Hörnig MK (2022). A case of frozen behaviour: A flat wasp female with a beetle larva in its grasp in 100-million-year-old amber. Fossil Record 25(2): 287–305. https://doi.org/10.3897/fr.25.82469

AG Cytologie und Evolutionsbiologie (Universität Greifswald)

AG Haug – Zoomorphologie (Universität München)

Palaeo-Evo-Devo: Evolutionary Developmental Palaeobiology

Ansprechpartnerin

Christine Kiesmüller

christine.kiesmuellerstud.uni-greifswaldde

Parodontitis

Menschen mit der Zahnbettentzündung haben ein höheres Risiko für die Entwicklung des Alzheimer-Syndroms

In den vergangenen Jahren ist der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Allgemeinerkrankungen immer mehr in den Mittelpunkt der oralen Forschung gerückt. Parodontitis wird unter anderem mit kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes, Rheuma und Alzheimererkrankungen assoziiert. Beobachtungsstudien wie SHIP (Study of Health in Pomerania) zeigten, dass Parodontitis ein unabhängiger Risikofaktor für die genannten chronischen Erkrankungen ist. Über die genauen Mechanismen wird noch diskutiert: Zum einen gelangen bei parodontalerkrankten Menschen beim Kauen oder Zähneputzen Parodontalkeime in die Blutbahn, wodurch in verschiedenen Endorganen chronische Erkrankungen begünstigt werden. Ein anderer Pfad könnte über die lokale Entzündung im Mund gehen, wobei oral gebildete Entzündungsmediatoren aus dem parodontalen Entzündungsgewebe in die Blutbahn eingeschwemmt werden und dadurch die chronische, systemische Entzündung verstärken. Diese spielt bei vielen chronischen Erkrankungen eine wichtige Rolle in der Ätiologie (Lehre von den Krankheitsursachen).

Immer wieder untersucht wurde die Frage, ob eine Parodontaltherapie den Krankheitsverlauf einer chronischen Erkrankung, wie z.B. Diabetes Typ 2, beeinflussen kann, denn es ist bekannt, dass eine Parodontaltherapie zu einer Verminderung der subklinischen chronischen Entzündung führt. Metaanalysen konnten nachweisen, dass eine Parodontaltherapie den Blutzucker von Typ 2-Diabetikern in der Größenordnung wie ein zweites Antidiabetesmedikament reduziert. In Greifswald konnten wir in einer multizentrischen Studie [1] zeigen, dass auch bei den meisten Prädiabetikern der Blutzuckerspiegel sich durch eine Parodontalbehandlung normalisiert.

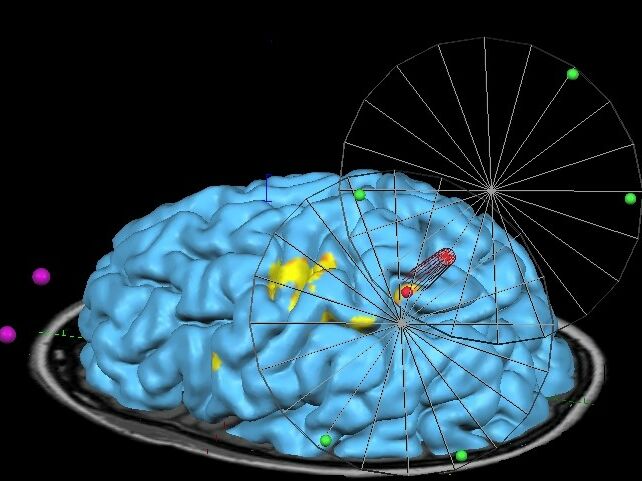

Die Frage, ob eine Parodontitis mit einer Alzheimererkrankung zusammenhängt, wurde derzeit auch untersucht. Orale Bakterien aus den Zahntaschen können möglicherweise auch die Blut-Hirn-Schranke durchdringen, denn bei Untersuchungen von Gehirnen verstorbener Alzheimer-Patienten konnten Wissenschaftler oft den Keim Porphyromonas gingivalis identifizieren [2], der als Markerkeim für eine Verschiebung der bakteriellen Flora von gesund zu erkrankt in der Zahnfleischtasche angesehen wird. All diese Ergebnisse verstärken die Hypothese, dass Parodontitis in einem direkten Zusammenhang mit einer Alzheimererkrankung stehen könnte. In einer Studie aus Greifswald [3] konnten wir zeigen, dass eine Parodontalbehandlung zu einer Verzögerung der Hirnalterung führt. Weitere Studien müssen zeigen, ob dadurch auch die Progression zu einer Alzheimererkrankung vermindert wird.

Parodontitis: Ursachen

Parodontitis wird verursacht durch bakterielle Beläge, die an den Zähnen fest anhaften. Werden diese Beläge nicht regelmäßig entfernt, so rufen sie eine Entzündungsreaktion im Zahnhalteapparat hervor, der den Zahn umgibt und ihn im Kieferknochen verankert. Es sind nicht direkt die Bakterien und ihre Stoffwechselprodukte, sondern die durch sie hervorgerufenen Entzündungsreaktionen, die zum Abbau des parodontalen Stützgewebes führen. Bleibt die Erkrankung unbehandelt, wird durch die chronische Zahnfleischentzündung zunehmend Zahnhalteapparat abgebaut, es bilden sich Zahnfleischtaschen, das Zahnfleisch geht zurück, und letztendlich können die Zähne sich lockern und müssen extrahiert werden. Im Erwachsenenalter ist Parodontitis neben Karies die Hauptursache für Zahnverlust. In der Regel verursacht Parodontitis keine Schmerzen und wird deshalb oft nicht diagnostiziert. Je früher eine Parodontitis erkannt und behandelt wird, desto besser kann ihrer Progression entgegengewirkt werden. An folgenden Symptomen können Patient*innen eine Parodontitis bemerken: Zahnfleischbluten und Mundgeruch.

Die eigentliche Ursache einer parodontaler Entzündung ist eine Verschiebung der Keimzusammensetzung in der Plaque. Der Anteil proinflammatorisch wirksamer Keime wie Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans nimmt zu und wenn ihr relativer Anteil innerhalb der Biofilme ein kritisches Maß übersteigt, kommt es zum Auftreten klinischer Entzündungssymptome.

Risikofaktoren für eine Parodontalerkrankung sind soziale Deprivation, Rauchen, Übergewicht und schlecht eingestellter Diabetes, wobei ca. 30 bis 40 % der Varianz durch eine genetische Disposition erklärt werden. Derzeit ist jedoch nicht bekannt, welche Gene eine Parodontitis mitverursachen.

Die Standardtherapie einer Parodontitis basiert auf der Entfernung subgingivaler bakterieller Zahnbeläge und einer Verbesserung der häuslichen Zahnpflege. Die zahnärztliche Behandlung besteht in der Regel neben der Aufklärung des Patienten in einer gründlichen Reinigung der Zahnfleischtaschen, wodurch die Bakterienmenge reduziert und damit der ständigen Entzündungsreiz beseitig wird.

Entscheidend für den langfristigen Behandlungserfolg ist die aktive Mitarbeit des Patienten: Zum einen sollten Patienten eine optimale Mundhygiene zu Hause durchführen, zum anderen sind lebenslang regelmäßige Kontroll- und Behandlungstermine beim Zahnarzt bzw. seinem Team notwendig. In diesen Sitzungen wird die Mundhygiene überprüft und gegebenenfalls korrigiert und die supra- und falls noch vorhanden die subgingivalen bakteriellen Beläge entfernt. Nur so kann einer weiteren Progression einer Parodontitis entgegengewirkt werden. Die Zähne sollten zweimal täglich mit einer Zahnbürste und die Zahnzwischenräume einmal am Tag gereinigt werden. Da die Zahnzwischenräume unterschiedlich groß sind, muss das zahnärztliche Team dem Patienten den Gebrauch entsprechender Hilfsmittel zeigen. In der Study of Health in Pomerania (SHIP) konnten wir zeigen, dass eine elektrische Zahnbürste effektiver als eine Handzahnbürste die supragingivalen Beläge entfernt und langfristig zum einem besseren Zahnerhalt führt.

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. dent. Thomas Kocher

kocheruni-greifswaldde

Quellen und Weitere Informationen

[1] Effect of Periodontal Treatment on HbA1c among Patients with Prediabetes

[2] Porphyromonas gingivalis in Alzheimer's disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors.

[3] Effect of periodontal treatment on preclinical Alzheimer's disease-Results of a trial emulation approach Parodontitis und Diabetes aus zahnärztlicher Sicht

Porträtieren in der Universität Greifswald

Porträtieren in der Universität Greifswald: Stand? Charakter? Lebenswerk?

Im Juli 2022 erhielt die Universität Greifswald das Porträt der ersten Rektorin in der Universitätsgeschichte seit 1456. Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber, Rektorin von 2013 bis 2021, wurde von der Malerin Katrin Lau in Lubmin porträtiert. Professor*innen und Rektorenporträts haben eine lange akademische Tradition.

Ab Ende des 17. Jahrhunderts wurden auch in Greifswald immer wieder posthum Porträtgemälde von Rektoren und Professoren, nach Kupferstichen und später Fotografien, als Geschenke der Porträtierten oder durch die Hochschule selbst beauftragt und bezahlt. Das Auffinden von Greifswalder Gelehrtenbildnissen in Privatbesitz und aus Nachlässen sowie Geschenke ermöglichen heute eine allmähliche Komplettierung der „Ahnen“-Galerie. Kurz nach dem politischen Umbruch 1989/90 sowie der Neuorientierung gab es einen spektakulären Diebstahl von 45 Porträtgemälden aus dem Konzilsaal im Hauptgebäude der Universität. Nach der Rückkehr der Gemälde rieten Fachleute der Universität, die seit 1850 nur sporadisch gepflegte Tradition der Rektorenporträtierung wieder aufzunehmen. Seit 1991 werden wieder alle Rektor*innen von Künstler*innen porträtiert.

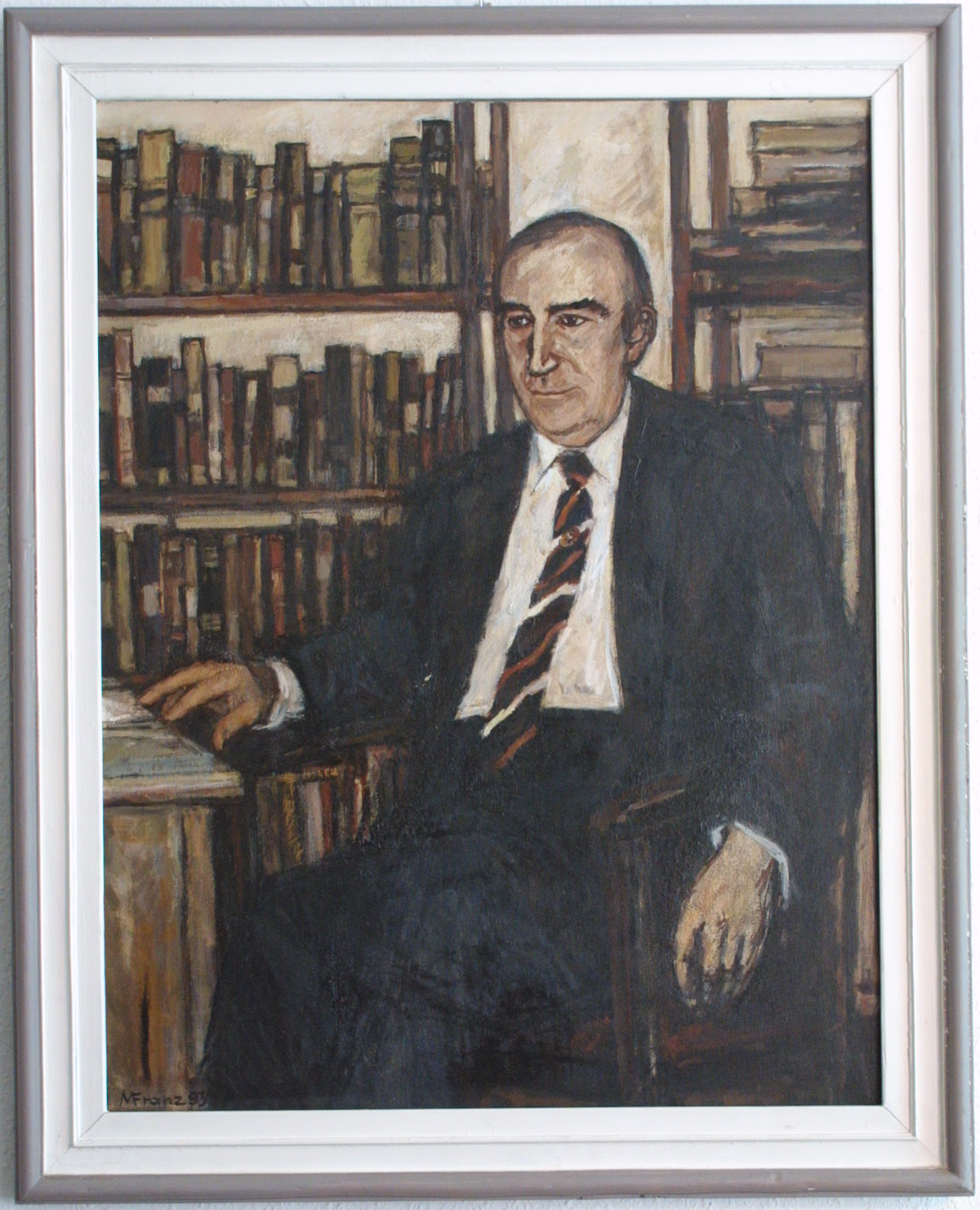

Das erste Nachwendeporträt des Rektors Hans-Jürgen Zobel (1928–2000) malte Martin Franz (1928–2016), Professor am Caspar David Friedrich-Institut. Franz hatte bereits 1965 ein ausdrucksstarkes Bildnis eines Wissenschaftlers geschaffen: des Philosophen Günther Jacoby (1881–1969) auf seinem wuchtigen Lehnstuhl, die Betrachtenden fixierend. Es ist ein Gelehrtenbildnis inmitten der Studierstube. Man sieht dort sich türmende Bücher auf dem Klappsekretär, Porzellanfiguren und als Bild im Bild ein Porträt oben links. Weder die Fakultät noch die Universität interessierten sich damals für das Gemälde, denn nach Ächtung im Nationalsozialismus war Jacoby auch in der Zeit des Umbaus der akademischen Philosophie zum Marxismus-Leninismus-Institut in Ungnade gefallen. Das Bild blieb 50 Jahre im Besitz des Künstlers und gelangte erst 2021 in die Greifswalder Professorengalerie.

Die Tradition des Porträts

Im Gegensatz zu diesem Bild verfolgten die Anfänge unserer Bildnissammlung keine besonders ausgeklügelte Charakterkunde der Dargestellten und wollen auch kaum Hinweise auf die Tätigkeitsfelder der Gelehrten geben. Bestenfalls halten die Herren als Zeichen ihrer Zunft ein Buch in der Hand, Gelehrte der Medizinerfakultät mehrfach einen Maiglöckchen-Blütenstand.Vorrangiger war es, durch eine üppige Lockenperücke auf den gesellschaftlichen Stand hinzuweisen. Die Beschriftung über den Köpfen nannte akademische Grade, kirchliche und weltliche Ämter in der Verwaltungshierarchie, deren Teil die Professoren der pommerschen Landesuniversität im Regelfall waren. Es erschien wichtig, auf familiäre Herkunft, gegebenenfalls gar auf das Adelsprädikat der Familie zu verweisen.

Diese Professorenbilder des 18. Jahrhunderts, die ebenso Ratsherren- oder Bürgermeisterbilder in den Rathäusern der Hansestädte sein könnten, waren schon damals eher altbacken bei der künstlerischen Darstellung von geistig arbeitenden Menschen. Lange hatte sich bereits in Italien, den Niederlanden und auch in den großen deutschen Städten ein Typus des erzählenden Gelehrtenbildnisses entwickelt. Bekannt sind Anatomiebilder wie das berühmte Gemälde Rembrandts „Anatomie des Dr. Tulp“ von 1632, die wie Momentaufnahmen bei der Leichensektion wirken. Oder Naturkundler wie der Leipziger Gelehrte Johann Heinrich Linck oder Frederik Ruysch sitzen üppig gekleidet und mit Allongeperücke inmitten ihrer Bücherregale, Sammlungsschubladen und Präparategläser, gern auch mit der Schreibfeder in der Hand. Derartige Bilder konnten Sammlungs- und Forschungskonzepte der Dargestellten minutiös visualisieren.

Auch das 19. Jahrhundert schloss sich einer derartigen Porträtkunst an. Beispielsweise in Berlin griffen Künstler die barocke Bildkomposition des Gelehrten in seinem Arbeitszimmer-Mikrokosmos wieder auf. Großformatige, aufwendige Kniestücke oder Ganzkörperbildnisse malte beispielsweise Ludwig Knaus für die Preußische Gelehrtengalerie der Träger des Ordens Pour le Mérite: Hermann von Helmholtz scheint uns da am Tisch mit schwerer Tischdecke sitzend und unter dem Erdglobus sein Lebenswerk anhand von Dingen zu erläutern: Stimmgabel und Kugelresonator stehen für die Forschung zur Akustik und Hörempfindung, und die übrigen Instrumente betreffen unter anderem die augenärztliche Diagnostik. Betrachter stellen die Frage: Was schimmert da so messingfarben, was ist das? Helmholtz scheint antworten und erklären zu wollen.

Kein einziges derartiges Bild mit Bezug zum Werk des Porträtierten entstand damals in Greifswald. Erst im Jahr 1901 erwarb die Universität ein Gelehrtenbildnis, das explizit das wissenschaftliche Opus Magnum des geehrten Altrektors thematisiert. Der Orientalist Wilhelm Ahlwardt (1828–1909) wurde von dem Berliner Bildhauer Wilhelm Wandschneider als Marmorbüste porträtiert: Die Plinthe der Büste ist ein Folioband, nämlich Band X für das Register seiner Darstellung der arabischen Handschriften in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, der heutigen Staatsbibliothek. Noch heute verweist die Stabi auf die digitalisierte Version dieser gewaltigen Arbeit als Findbuch für die unermesslich wertvollen Schriften.

Das jüngste Bild der Porträtsammlung ist das Bildnis der ersten Frau im Greifswalder Rektoramt. Rektorin Johanna Eleonore Weber schaut uns frontal durch ihre Brillengläser an. Hinter ihr ist kein Versinken im Nichts dunkler Farbe, sondern die Wand einer Stube ist erkennbar. Zwei Bilder hängen dort. Gut erkennbar „Der Planet“ des in der DDR sorgsam beäugten Surrealisten Manfred Kastner (1943–1988).

Die Künstlerin Katrin Lau hatte in der Vorzeichnung angelegt, Johanna Weber vor Kunstwerken an der Wand zu porträtieren. Die Wahl fiel auf das Kastner-Bild, weil dieses Ölgemälde aus dem Bestand unserer universitären Kunstsammlung jahrelang im Rektorinnenbüro ein täglicher Anblick der Porträtierten war. Das sagt etwas über Kunstgeschmack und Vorlieben aus.

Damit haben wir eine ikonografisch in mehrfacher Hinsicht neue Variante des Rektor*innen-Bildnisses vorliegen. Es ist eine Würdigung der Porträtierten, kommt aber andererseits auch der Verpflichtung einer Universität nach, ihre eigene Geschichte anhand von qualitätsvollen Originalen dauerhaft zu dokumentieren.

Ansprechpartner

Dr. Thilo Habel

Leiter der Kustodie

Telefon +49 3834 420 3061

thilo.habeluni-greifswaldde

kustodie@uni-greifswald.de

Sandaufspülungen

Sandaufspülungen als Schutz vor dem Meeresspiegelanstieg? Ahrenshoop nimmt an Befragung zu naturbasiertem Küstenschutz teil

Der Außenküstenbereich an der Ostsee in Ahrenshoop (Mecklenburg-Vorpommern) wird durch den Meeresspiegelanstieg bedroht. Bei jedem Sturmhochwasser werden große Mengen Sand fortgespült. Der Verlust des Strandes hätte gravierende Konsequenzen für Ahrenshoop aber auch für die gesamte Region Fischland-Darß-Zingst sowie deren Binnenküste, da der Küstenabschnitt in Ahrenshoop eine übergeordnete Rolle im regionalen Hochwasserschutz spielt.

Um den Küstenschutz weiterhin zu gewährleisten, werden strategische traditionelle Schutz-Infrastrukturen wie Deiche, Buhnen und Wellenbrecher mit „sanften“ Küstenschutzmaßnahmen, z.B. Sandaufspülungen, die Bepflanzung und Pflege der Dünen ergänzt. Außerdem wird die Erosion der aktiven Steilküste südlich von Ahrenshoop zugelassen, da diese eine wichtige Rolle als Sedimentquelle für den Schutz des Strandes sowie den Naturschutz spielt, obwohl der Rückgang der Steilküste den aktuellen Sedimentdefizit nicht ausgleicht.

Sandaufspülungen gehören zu sogenannten naturbasierten Maßnahmen, die durch die Wiederherstellung von natürlichen Prozessen und Renaturierung von ökologischen Puffern zum Schutz u.a. vor Hochwasser beitragen. Um effektiv zu sein, müssen sie in regelmäßigen Abständen stattfinden.

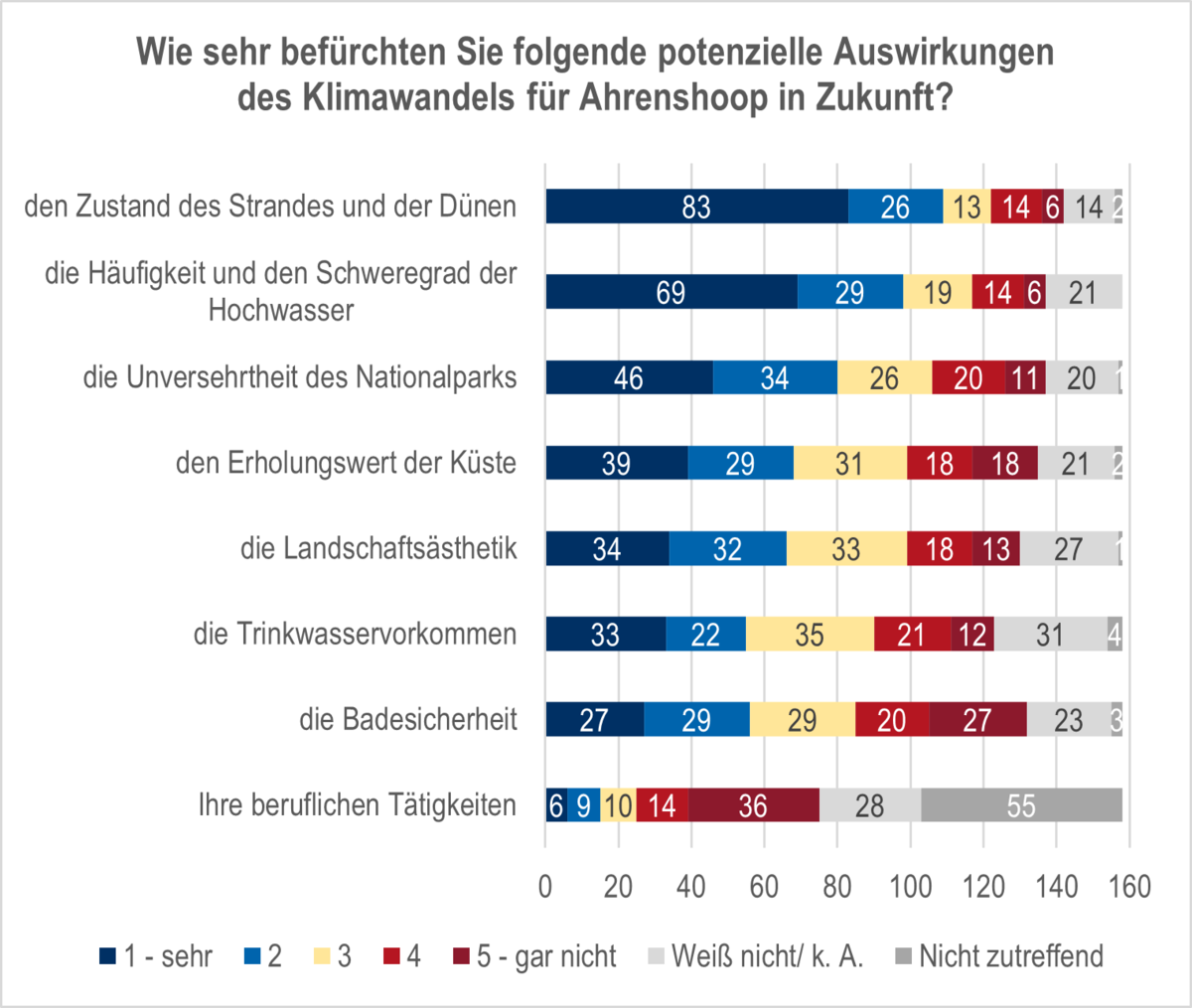

Die jüngsten Sandaufspülungen in Ahrenshoop fanden im Winter 2021/2022 statt. Diese Maßnahme wurden durch das Forschungsprojekt ECAS-Baltic wissenschaftlich begleitet, um die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen zu untersuchen. Eine wichtige Komponente dieser Untersuchungen ist eine Umfrage unter der Ahrenshooper Bevölkerung, die durch das Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald im Herbst/Winter durchgeführt wurde. Ziel war es, ein lokales Meinungsbild über die aktuellen Küstenschutzmaßnahmen zu erstellen. Dazu wurden teilstandardisierte Fragebögen eingesetzt und Einzelgespräche durchgeführt. Insgesamt nahmen 158 Personen teil, insbesondere beteiligten sich Männer, ältere Personen und Personen mit hohen Schul- und Berufsabschlüssen.

Küstenschutz als Balance-Akt zwischen Natur und Gesellschaft

Eine erste Auswertung der Befragungen zeigt, dass Natur und Landschaft als wichtigster Faktor für die Verbundenheit mit der Region empfunden werden. Gleichzeitig werden naturbezogene Prozesse als Gefahren wahrgenommen. Besonders der Küstenabbruch, Stürme und Sturmfluten werden genannt. Diese Gefahren werden überwiegend als stark zunehmend eingeschätzt. Der Klimawandel wird von der Mehrheit als zukünftiges Risiko betrachtet, vor allem für den Zustand des Strandes und der Dünen sowie die Häufigkeit und den Schweregrad von Hochwasser.

Die meisten Befragten gaben an, die Schutzwirkung der Dünen zu respektieren und sie deshalb nicht betreten zu wollen. Darüber hinaus ist dem Großteil das natürliche Aussehen der Dünen wichtig. Die Sandaufspülung wird dabei mehrheitlich als geeignete Maßnahme zur Anpassung an den Meeresspiegelanstieg angesehen. Einige Befragte haben dennoch Bedenken bezüglich deren Effektivität und den ökologischen Auswirkungen der Entnahme des Sandes für die Aufspülungen aus der Ostsee. Unzufriedenheit wurde hauptsächlich beim fehlenden Schutz der Steilküste formuliert. Im Allgemeinen fühlten sich die Befragten mehrheitlich gut geschützt, dennoch wurden Wünsche nach mehr Transparenz und Mitbestimmung geäußert. Allerdings war die Mehrheit der Befragten nicht bereit, sich direkt finanziell am Küstenschutz beteiligen zu wollen.

Diese und weitere Ergebnisse des Projekts wurden am 15. Juni 2022 den Bürger*innen in Ahrenshoop vorgestellt. Es folgte eine rege Diskussion über:

- natürliche und durch den Menschen beeinflusste Änderungen an der Küste, die zu einer Erhöhung der Verwundbarkeit führen können,

- unterschiedliche Küstenschutzansätze sowie die Bewertung derer Auswirkungen und Effektivität aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Rahmen,

- den Küstenschutz als Kompromiss zwischen ökologischen, ökonomischen, technischen, sozialen Prioritäten und Machbarkeit

- Möglichkeiten für einen naturbasierten Küstenschutz und Hindernisse,

- die Rolle der Wissenschaft in der Förderung einer demokratischen Debatte über notwendige Küstenanpassung im Zeitalter des Klimawandels.

Das Programm, erste Ergebnisse und eine Zusammenfassung der Diskussion sind (bzw. werden demnächst) auf der Webseite der Veranstaltung zu finden sein: Link ️

Demnächst werden wir die Auswertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen der Sandaufspülungen abschließen. Wichtige Botschaften werden zusammengefasst und sowohl an die Gemeinde als auch an Entscheidungsträger weitergeleitet.

Das Forschungsprojekt ECAS-Baltic wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmenprogramm „Forschung für nachhaltige Entwicklungen (FONA)“ gefördert. ECAS-Baltic wird unter der Leitung von PD habil. Dr. Jochen Hinkel (Global Climate Forum, Berlin), weiterhin sind Wissenschaftler*innen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU-), Ludwig-Franzius-Institute for Hydraulic, Estuarine and Coastal Engineering, Leibniz Universität Hannover (LUH), Helmholtz-Zentrum Geesthacht (HZG), Leibniz-Institute for Baltic Sea Research (IOW), Warnemünde, Universität Rostock und Universität Greifswald beteiligt.

Ansprechpartner an der Universität Greifswald

Dr. A. Cristina de la Vega-Leinert

Institut für Geographie und Geologie

Arbeitsgruppe Nachhaltigkeitswissenschaft und Angewandte Geographie

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16, 17489 Greifswald

ac.delavegauni-greifswaldde

Radikalisierung

Nicht nur radikal, sondern extrem – eine Begriffsbestimmung

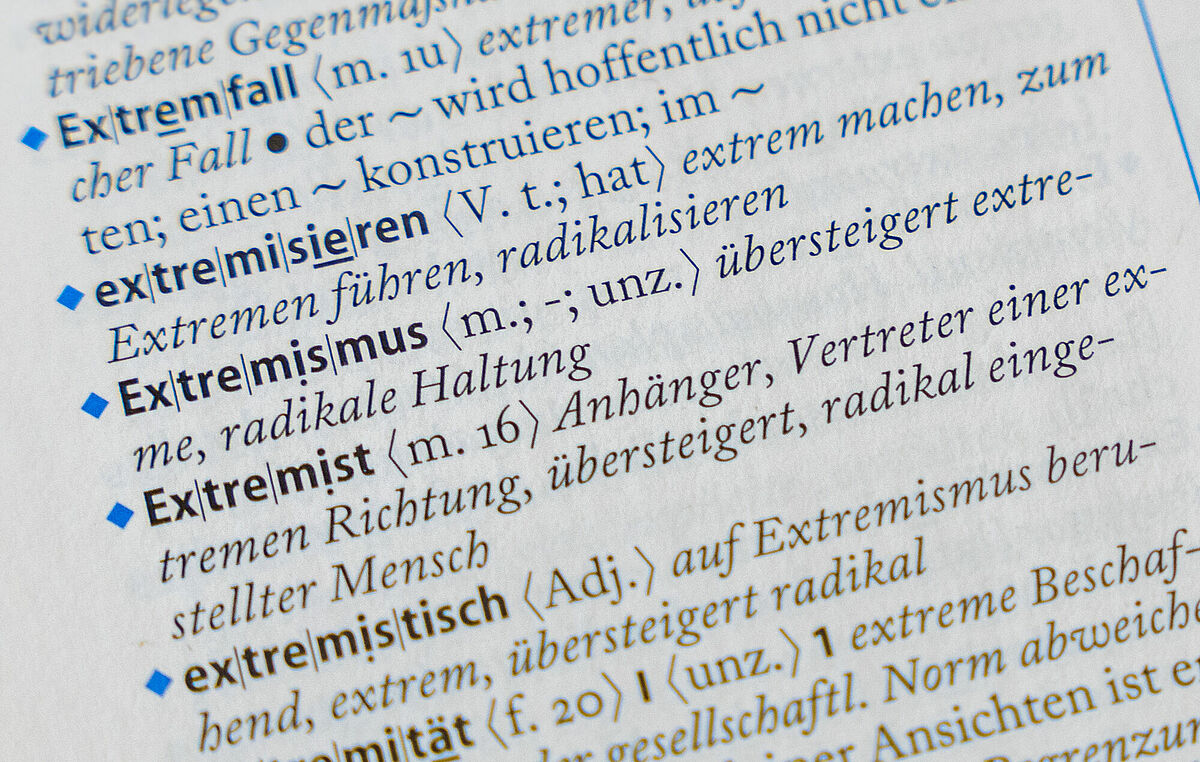

Die Begriffe Radikalisierung und Extremismus sind in Medien und im Alltag aktuell allgegenwärtig – sei es in Berichten über die Hintergründe von Anschläge und Gewalttaten oder in Diskussionen über politische Parteien oder die Bewertung von Maßnahmen der Infektionsprävention. Dabei ist nicht immer klar, was als radikal oder extrem gilt, wann Radikalisierung beginnt und wie diese Konzepte voneinander abgegrenzt werden können. Welches Ausmaß an Radikalisierung ist erwartbar oder gar normativ und ab wann gilt es als bedrohlich?

In der Forschung wird Extremismus zumeist als eine bedeutsame Abweichung oder Abwendung von bestehenden politischen und gesellschaftlichen Werten und (Rechts-) Normen definiert, die auf deren Abschaffung oder Ersetzung ausgerichtet ist. Diese Abweichung kann sich in Einstellungen oder Verhalten äußern, etwa dem Einsatz von Gewalt zur Erreichung der eigenen Ziele, und stellt damit einen Endpunkt eines Prozesses dar. Dieser Prozess, der zur Entstehung der Abweichung führt, kann als Radikalisierung bezeichnet werden. Diese Definition erlaubt eine deutliche Unterscheidung der beiden Konzepte, wirft aber auch eine Reihe von Fragen auf, z.B. welche Werte und Normen zugrunde gelegt werden (z.B. Grundgesetz), ab wann von einer bedeutsamen Abweichung gesprochen werden kann und wie der Radikalisierungsprozess genau gestaltet ist.

Wie entsteht Radikalisierung?

Modelle der Radikalisierungsforschung reichen von Stufenmodellen, die einen festen Ablauf an Schritten zunehmender Radikalisierung beschreiben bis hin zu Phasen- oder Prozessmodellen, die stärker die Dynamik von Radikalisierung in den Blick nehmen. Gemein ist diesen Ansätzen eine Entwicklungsperspektive, die eine graduelle Beschreibung von Radikalisierung im Lebenslauf erlaubt, da ein Großteil der Forschung auf der rekonstruktiven Analyse von Biografien basiert und damit Entwicklungsverläufe von Radikalisierung nachzuzeichnen imstande ist.

Demnach liegen die Wurzeln von Radikalisierung bereits im frühen Kindes- und Jugendalter, da gesellschaftliche, soziale und biologische Kontexte (z. B. genetische Prägung der Intelligenz, Wertevorstellungen des sozialen Umfelds, zeitgeschichtliche, einschneidende Ereignisse) und individuelle Entwicklungsschritte (z. B. Erarbeitung des Selbstwerts, Erlangen von Autonomie) gemeinsam zur Entstehung von (radikalen) Einstellungen beitragen können. Wenn Kinder und Jugendliche beispielsweise in einem Umfeld aufwachsen, in dem normwidriges Verhalten wiederholt belohnt wird, kann dies eine Lernerfahrung sein, die eine spätere ablehnende Haltung gegenüber gesellschaftlichen Werten und Normen begünstigt. Im weiteren Verlauf, insbesondere im Jugend- und jungen Erwachsenenalter (zw. 14-30 Jahren), kommen dann weitere Prozesse hinzu, die für Radikalisierungsverläufe wichtig sein können, nämlich die Entwicklung einer eigenen Identität, einer weltanschaulichen Überzeugung und die Auswahl und Festigung relevanter sozialer Gruppen (z. B. Freundeskreise in Ausbildung oder Studium sowie Interessensgemeinschaften im digitalen Raum). Diese Gruppen können eigene Einstellungen verstärken (wenn sie gleiche Ansichten haben), oder korrigieren (wenn die Ansichten gegenläufig sind) – wenn es sich dabei um Einstellungen fern gesellschaftlich akzeptierter Normen und Werte handelt, können entsprechend Radikalisierungstendenzen verstärkt werden. Radikale Gruppen, die z. B. zur Gewalt aufrufen, vermitteln ihre ideologischen Positionen häufig über Narrative; dies sind Erzählungen, die Werte, Einstellungen oder Verhalten als richtig oder falsch bewerten und dafür einen entsprechenden Erklärungsrahmen liefern. Damit bieten sie eine klare Orientierung für die eigene Einstellungsbildung. Solche Gruppenprozesse können sich auch im mittleren und höheren Erwachsenenalter fortsetzen, da zunehmend bewusst und gezielt Kontexte und Gruppen gewählt und aufgesucht werden können, die die eigene Haltung bestärken. In Bezug auf digitale Medien, z. B. soziale Netzwerke, werden in diesem Zusammenhang auch die Begriffe Echokammer und Filterblase gebraucht, um die soziotechnischen Prozesse zu beschreiben, die dazu führen, dass vor allem Weltanschauung- und interessenkonforme Inhalte präsentiert werden (Filterblase) und solche Gruppen und Einstellungen sichtbar werden, die der eigenen Haltung nahestehen und sich dadurch gegenseitig verstärken (Echokammer). Damit sind Grundlagen und Prozesse von Radikalisierung beschrieben, aber zu klären ist die Frage, wann Radikalisierung zu Extremismus führt.

Wann entsteht Radikalisierung?

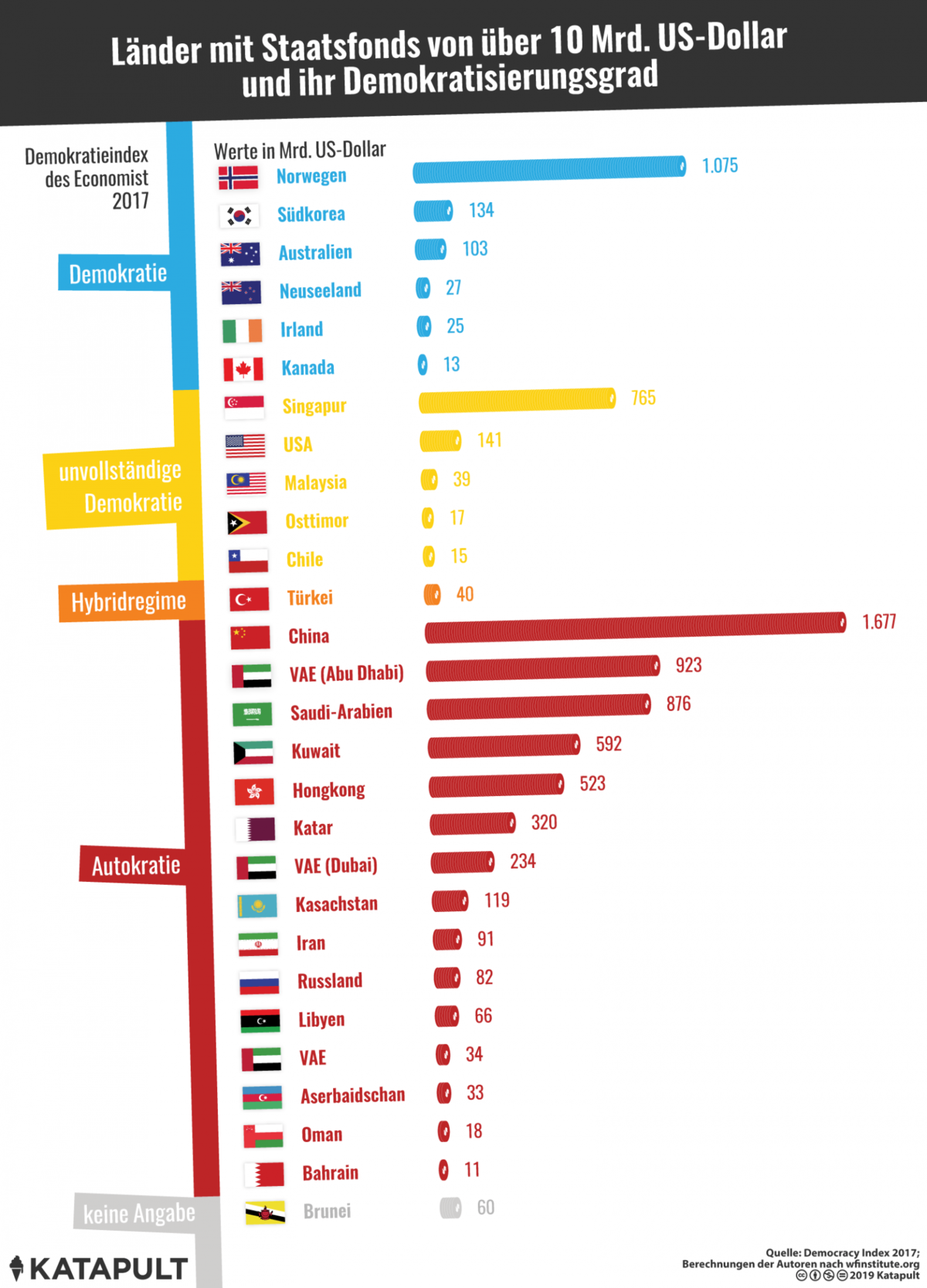

Im Kern ist eine wahrgenommene Ungleichheit Beginn eines Radikalisierungsprozesses: Ungleichheit kann durch äußere Einflüsse einstehen, wie Krieg, Finanzkrise oder Pandemie, die z. B. bestehende Disparitäten verstärkt oder neue entstehen lässt, etwa durch unterschiedliche Ressourcen im Umgang mit diesen Herausforderungen. Ungleichheit kann aber auch durch eine wahrgenommene Ungerechtigkeit oder auch einen persönlichen Verlust entstehen, der eine eigene Statusveränderung vor Augen führt. Eine Veränderung des Lebensstandards infolge des Arbeitsplatzverlusts wäre ein solches Beispiel. Wenn diese Ungleichheit als ungerecht erlebt und mit weiteren Werturteilen verbunden wird, z. B. als Ablehnung der als auslösend identifizierten Bedingungen oder Gruppen (z. B. der Regierung), kann dadurch Handlungswille entstehen, um Ungerechtigkeit zu beseitigen. Wenn dann etwa Gewalt als legitimes Handlungsmittel erkoren wird, um die Ungerechtigkeit zu beseitigen, ist der Schritt zum Extremismus vollzogen. Im KATAPULT-Magazin wurde Anfang des Jahres in diesem Kontext auf die Verbreitung rechtspolitischer Einstellungen in Deutschland (anhand rechter Narrative) als Nährboden für den Rechtsextremismus verwiesen.

Besondere Beachtung verdient dabei die Komplexität der Weltanschauung – steht die Zustimmung zur ersten Aussage in Zusammenhang mit einer negativen Bewertung der dort beschriebenen Gruppe? Wird die Gruppe der „Ausländer“ als Bedrohung erlebt (z. B. als gefährlich)? Und wird zugleich Maßnahmen zugestimmt, um diese Bedrohung zu reduzieren (z. B. die Forderung, „Ausländer wieder in ihre Heimat zurück [zu] schicken“? Diese Zuspitzung der Einstellung kann auch als zunehmende Radikalisierung verstanden werden, da sie von bloßen Annahmen über die Intentionen anderer Personen bis hin zur Unterstützung konkreter Maßnahmen reichen.

In einer aktuellen Studie (Schroeder et al., 2022) haben wir ebenfalls solche Zustimmungswerte unter 6715 deutschen Jugendlichen untersucht und festgestellt, dass rund 6 Prozent (307 Jugendliche) entsprechend radikale Einstellungen aufwiesen, dabei allerdings nur ein geringer Anteil mit komplexen rechtspolitischen Einstellungen. Der größte Teil berichtete keine Zustimmung zu rechten Narrativen; einige stimmten nur bestimmten Aussagen zu, etwa der Forderung nach Nationalstolz oder Patriotismus, ohne dabei jedoch explizite chauvinistische Bezüge herzustellen. Als bedeutende Risikofaktoren für ein stark radikales Einstellungsprofil konnten wir männliches Geschlecht, wahrgenommene Ungleichheit und Ungerechtigkeit sowie frühere Gewalttaten identifizieren und damit Ergebnisse früherer Forschung bestätigen.

Wie kann Radikalisierung in den Extremismus verhindert werden?

Diese Befunde machen deutlich, dass Radikalisierung früh beginnt, komplexen Prozessen folgt und eine breite Grundlage in der Bevölkerung besitzt. Gleichwohl liefern sie auch eine wichtige Basis für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen der Prävention, die zu Beginn (z. B. in der frühkindlichen Entwicklung) und im Verlauf (z. B. in Schule oder Studium) von Radikalisierungsprozessen ansetzen können, um die Entstehung extremistischer Einstellungen und das Ausführen extremistischer Handlungen zu verhindern. Dazu zählen beispielsweise Ansätze der politischen Bildung und Medienbildung, der gewaltfreien Kommunikation und der positiven Jugendentwicklung. An dieser Stelle sind Politik, Praxis und Gesellschaft aufgefordert, Hand in Hand zu arbeiten – konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis aktueller Forschung (Beelmann et al., 2020) können hier eingesehen werden.

Originalveröffentlichungen

Beelmann, A., & Lehmann, L. (2020).* Radikalisierung im digitalen Zeitalter. Handlungsempfehlungen an Politik, Praxis und Gesellschaft. Kurzfassung. Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.

Schroeder, C. P., Bruns, J., Lehmann, L., Goede, L.-R., Bliesener, T., & Tomczyk, S. (2022). Radicalisation in Adolescence – The Identification of Vulnerable Groups. European Journal on Criminal Policy and Research, 28, 177-201. doi.org/10.1007/s10610-022-09505-x

Ansprechpartner

Jun.-Prof. Dr. Samuel Tomczyk

Robert-Blum-Str. 13

17487 Greifswald

Tel.: +49 3834 420 3806

samuel.tomczykuni-greifswaldde

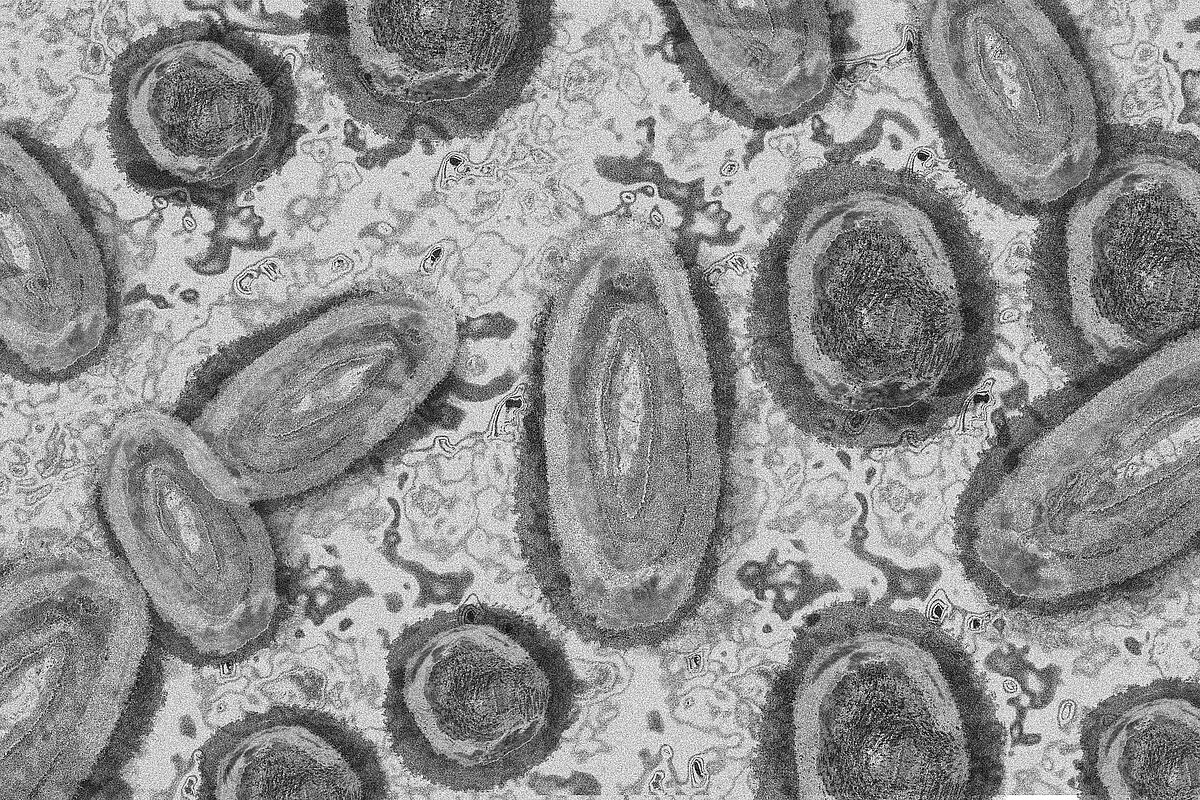

Affenpocken

Affenpocken – Eine Pandemiegefahr?

Steht uns mit den Affenpocken die nächste Pandemie bevor?

Wir müssen die Lage sehr ernst nehmen, aber eine neue Pandemie kann noch verhindert werden. Eine weltweite und langanhaltende Ausbreitung wie beim Sars-CoV2-Virus ist nicht zu erwarten. Das liegt zum einen daran, dass die Affenpocken durch engen Körperkontakt übertragen werden, also vor allem durch sexuelle Kontakte oder direkten Kontakt zu Bläscheninhalt und Schorf Infizierter [1]. Damit ist die Übertragung deutlich schwieriger als bei Sars-CoV-2, das beim Atmen, Husten oder Sprechen auch über größere Distanzen sehr leicht übertragen wird. Des Weiteren sind die Symptome einer Affenpocken-Infektion sehr charakteristisch. Zwar können typische Hautveränderungen wie bläschenartige Ausschläge im Gesicht oder im Genitalbereich auch mild sein und nur vereinzelt auftreten, sie sind aber dennoch zu erkennen. Kontakte können dadurch gut nachverfolgt und Infektionsketten schnell unterbrochen werden. Schließlich ist eine Affenpocken-Pandemie auch deshalb unwahrscheinlich, weil es bereits Medikamente und wirksame Impfstoffe gegen das Virus gibt.

Warum breitet sich der Erreger plötzlich weltweit aus?

Bisher ist das Virus vor allem aus Zentral- und Westafrika bekannt, das Reservoir sind Nagetiere, zum Beispiel Hörnchen [2]. Wir Menschen sind – genau wie Affen – sogenannte Fehlwirte, die nur in seltenen Ausnahmefällen infiziert werden. Auch dass das Virus, wie bei den aktuellen Fällen, von Mensch zu Mensch übertragbar ist, war aus Afrika schon lange bekannt. Außerhalb Afrikas sind Infektketten von diesem Ausmaß bisher jedoch neu. Die Gründe dafür sind noch unklar, haben aber wahrscheinlich viel mit dem menschlichen Verhalten zu tun. Die weltweite Ausbreitung des Erregers ist sehr wahrscheinlich eine direkte Folge der Globalisierung, durch die infizierte Reisende das Virus sehr schnell auch in weit entfernte Gebiete tragen.

Warum und wie hilft der Pocken-Impfstoff gegen das Virus?

Die Pocken, eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt, sind nach einer erfolgreichen weltweiten Impfkampagne seit 1979 ausgerottet. Da das Pocken-Virus und das weit weniger gefährliche Affenpocken-Virus sich relativ ähnlich sind, schützt die Pocken-Impfung auch vor den Affenpocken. Für Menschen, die nach 1979 geboren sind und keine reguläre Pockenimpfung mehr erhalten haben, steht derzeit ein neuerer Impfstoff gegen Pocken und Affenpocken zur Verfügung, der auf einem abgeschwächten Virus basiert und daher weniger Nebenwirkungen hat als der ursprüngliche Impfstoff.

Wie kann die One-Health-Forschung Pandemien künftig verhindern?

Der Mensch dringt immer weiter in tierische Lebensräume ein, Kontakte zu Wildtieren und ihren Krankheitserregern werden häufiger, das Risiko für Zoonosen, also Krankheitsübertragung vom Tier auf den Menschen, steigt. Diese Entwicklung können wir nur eindämmen, indem wir die Gesundheit von Menschen, Tier und Umwelt als ein großes Ganzes betrachten. Diesen Ansatz verfolgt die One-Health-Forschung: Sie untersucht die Ursachen von Pandemien und leitet daraus Maßnahmen ab, mit denen wir künftige Pandemien verhindern können oder zumindest besser auf sie vorbereitet sind. Zum Beispiel hilft engmaschiges Monitoring von Infektionsfällen örtlich begrenzte Epidemien möglichst früh zu erkennen und dadurch die weitere Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Dafür müssen bisher separate Bereiche wie Gesundheit, Landwirtschaft, Klima- und Naturschutz besser miteinander vernetzt, Gesundheitssysteme gestärkt und digitale Frühwarnsysteme etabliert werden.

Quellen

[1] Robert Koch Institut (RKI)

[2] Institut für Virusdiagnostik (IVD)

Kontakt

Prof. Dr. Fabian Leendertz

Dr. Stephanie Markert

Helmholtz-Institut für One Health (HIOH)

hioh-prhelmholtz-hiohde

Vulkanausbrüche

Was bedeutet die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha-apai für Atmosphäre und Klima?

Vulkanausbrüche – Messung und Auswirkung

Vulkanausbrüche stellen eine der größten Unsicherheiten für Klimaveränderungen auf Zeitskalen von einigen Jahren bis zu einem Jahrzehnt dar. Gleichzeitig sind Vulkanausbrüche für die Forschung hochinteressante natürliche Experimente, mit denen sich die Reaktion des Erdsystems auf eine plötzliche Veränderung untersuchen lässt. Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um die Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die Atmosphäre zu überwachen. Boden- sowie Satelliten-basierte Messsysteme stellen Informationen über die Art, Menge und Höhe der ausgestoßenen Vulkangase sowie die Höhe der Aschewolke bereit. Viele nationale Wetterdienste verfügen über die technischen Möglichkeiten, um bereits kurz nach einem Ausbruch die zeitliche und räumliche Ausbreitung der Vulkanasche vorherzusagen und Warnungen für den Flugverkehr herauszugeben.

Für die klimatischen Auswirkungen eines Vulkanausbruchs ist es entscheidend, ob vulkanische Gase (insbesondere Schwefelverbindungen) bis in die Stratosphäre, also in Höhen von mehr als ca. 15 km, injiziert werden. Schwefelverbindungen werden in Schwefelsäure- oder Sulfataerosole umgewandelt, die sich mehrere Jahre in der Stratosphäre aufhalten können. Sie streuen verstärkt Sonnenstrahlung zurück ins All, erhöhen somit das planetare Rückstreuvermögen und können zu einer Abkühlung der Erdoberfläche führen.

Die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai

Am 15. Januar 2022 ereignete sich eine spektakuläre Eruption des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai in der pazifischen Inselgruppe Tonga. Die außergewöhnliche Explosivität der Eruption des Hunga Tonga führte zu einer ungewöhnlich starken Druckwelle, die sich mit Schallgeschwindigkeit in der Atmosphäre ausbreitete und die mit einer Amplitude von 1,5 hPa etwa 12 Stunden später mit Barometern auch in Deutschland detektiert werden konnte (der Bodendruck der gesamten Atmosphäre liegt bei ca. 1000 hPa, also ein Effekt im Promillebreich, aber dennoch gut messbar und für ein einzelnes Ereignis ein großer Effekt).

Nach dem aktuellen Kenntnisstand werden die klimatischen Auswirkungen der Eruption des Hunga Tonga eher klein bleiben. Dies liegt insbesondere an der mit etwa 0,4 Megatonnen vergleichsweise geringen Menge Schwefeldioxid (SO2), die die Stratosphäre erreicht hat. Bei der Eruption des Mount Pinatubo im Juni 1991 – die zu einer Reduktion der global gemittelten Erdoberflächentemperaturen von etwa 0,5 °C über einen Zeitraum von einem Jahr geführt hat – wurden etwa die 20-fache Menge an SO2 in die Stratosphäre eingetragen.

Erkenntnisse für die Forschung

Dennoch ist die Hunga Tonga Eruption für die aktuelle Forschung von großem Interesse, insbesondere, weil der Eintrag vulkanischer Asche und Gase mit etwas über 50 km ungewöhnlich große Höhen über der Erdoberfläche erreicht hat. Die Frage, welche Höhe vulkanisches Material bei einer Eruption erreichen kann, ist noch immer nicht vollständig geklärt. Im Falle der Eruption des Hunga Tonga war der Grund für die große Höhe sehr wahrscheinlich, dass die Eruption unter Wasser stattfand. Diese so genannten phreatomagmatischen Eruptionen, bei denen Magma direkt mit Wasser in Kontakt kommt, sind besonders explosiv. Aufgrund dieser ungewöhnlichen Eigenschaften der Hunga Tonga Eruption 2022 wird sie sicherlich für viele Jahre Gegenstand der Forschung bleiben

Ansprechpartner

Prof. Dr. Christian von Savigny