Exportkontrolle im Kontext internationaler Forschung

Der internationale Wissens- und Technologietransfer unterliegt vor dem Hintergrund einer sich wandelnden weltpolitischen Lage zunehmend gesetzlichen und sicherheitsrelevanten Vorgaben.

Die Universität Greifswald stärkt im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie die internationale Ausrichtung von Forschung und Lehre. Die Einhaltung der damit verbundenen exportkontrollrechtlichen Vorschriften ist gesetzlich vorgeschrieben und liegt in der Verantwortung aller Forschenden, beteiligten Organisationseinheiten, sowie handelnden Personen an der Universität Greifswald.

Exportkontrollrechtliche Regelungen können u. a. internationale Forschungskooperationen, Dienst- und Forschungsreisen, den Versand oder Export von wissenschaftlichen Geräten, Software oder Proben, die Entwicklung und Weitergabe von Technologien, die Zusammenarbeit mit internationalen Forschenden, sowie die Einstellung von Personal aus dem Ausland betreffen. Alle Fachbereiche, Institute, Labore und zentralen Einrichtungen sind angehalten, diese Vorgaben frühzeitig zu berücksichtigen, um rechtliche und sicherheitsrelevante Risiken zu vermeiden.

Kontakt

Forschungssicherheit

Forschungssicherheit bezieht sich auf Maßnahmen, die unsere Forschung vor Akteuren und Verhaltensweisen schützen, die ein wirtschaftliches, strategisches und/oder nationales und internationales Sicherheitsrisiko darstellen – etwa militärische Zwecke, Spionage, unethische Anwendungen oder Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechte. Auch der Schutz geistigen Eigentums und sensibler Informationen (z.B. bei internationalen Kooperationen, im E-Mail-Verkehr oder auch in der Lehre) gehört dazu.

Die Universität Greifswald steht für verantwortungsvolle Forschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und Sicherheitsanforderungen. Forschende sind aufgefordert, mögliche Risiken sorgfältig zu prüfen (Due Diligence), sich bei Unsicherheiten beraten zu lassen und gegebenenfalls präventive Maßnahmen zu ergreifen. Dies gilt auch im Sinne von „Wissenssicherheit“ und umfasst über die Forschung hinaus auch den Austausch von Personal und Studierenden.

Auf dieser Seite finden Sie rechtliche Grundlagen, Hinweise zur Exportkontrolle sowie interne und externe Beratungsangebote rund um das Thema Wissens- und Forschungssicherheit.

Forschende, Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen unterliegen beim internationalen Austausch denselben außenwirtschaftsrechtlichen Beschränkungen wie alle anderen Personen und Institutionen. Dies gilt nicht nur für die Ausfuhr von Gütern, zum Beispiel wissenschaftlichen Geräten als klassischer Export, sondern auch die Weitergabe von Wissen beispielsweise durch E-Mail-Korrespondenz mit ausländischen Kolleg*innen, durch Vorträge auf Tagungen im Ausland oder die Weitergabe von Wissen und Zugängen an ausländische Gastwissenschaftler*innen (siehe S. 17 im Handbuch Exportkontrolle und Academia).

Sicherheitsrelevante Forschung betrifft alle Fachbereiche. Sie bezieht sich auf wissenschaftliche Arbeiten, bei denen das Risiko besteht, dass Erkenntnisse, Technologien oder Produkte missbräuchlich verwendet werden – etwa zur Gefährdung von Menschenwürde, Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Umwelt oder des gesellschaftlichen Friedens. Als besonders kritisch gilt solche Forschung, wenn ein Missbrauch unmittelbar möglich ist und potenziell erhebliche Schäden verursachen kann.

Forschende haben eine Sorgfaltspflicht (Due Diligence) und müssen potenzielle Kooperationspartner*innen – ob Personen oder Institutionen – vorab sorgfältig prüfen. Dabei werden Zielsetzungen, Strategien, ethische Standards sowie mögliche Risiken bewertet. Ziel ist es, fundierte Entscheidungen für vertrauensvolle, sichere und langfristig tragfähige Kooperationen zu treffen. Ein strukturierter Due-Diligence-Prozess hilft dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und mögliche Schäden zu vermeiden.

Bestimmtes Wissen sowie bestimmte Güter können potenziell militärisch verwendet bzw. vielfältig missbraucht werden – man spricht in diesem Zusammenhang von Dual- bzw. Multiple-Use. Entscheidend ist dabei nicht die eigene oder allgemein übliche Nutzung, sondern allein die Möglichkeit, dass dieses Wissen oder diese Güter für militärische oder sicherheitsgefährdende Zwecke verwendet oder missbraucht werden könnten. Aus diesem Grund kann der Export – also die Weitergabe an bestimmte Länder oder Empfänger – eingeschränkt oder genehmigungspflichtig sein. Zuständig für die sog. Exportkontrolle ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Betroffen ist nicht nur der physische Export von Geräten oder Laborausstattung, sondern auch der Wissenstransfer – etwa per E-Mail, über Datenträger, in Cloudsystemen oder im persönlichen Gespräch, zum Beispiel mit Gastwissenschaftler*innen.

Unbedenklich ist in der Regel die Weitergabe von bereits öffentlich verfügbarem Wissen oder von Forschung, die als grundlagenorientiert gilt (aus Sicht der Außenwirtschaftsverordnung, nicht notwendigerweise des Fachgebiets). Diese sind häufig von Genehmigungspflichten ausgenommen.

Falls Sie in einem der nachfolgend aufgelisteten Fachbereiche arbeiten, sollten Sie besonders aufmerksam prüfen, ob Ihre Forschung sicherheitsrelevant sein könnte – insbesondere im Hinblick auf mögliche Dual-Use-Problematiken oder sensible Kooperationen.

(Liste beispielhaft, nicht abschließend)

• Biologie, Biotechnologie, Medizin, Pharmazie

• Chemie, Biochemie

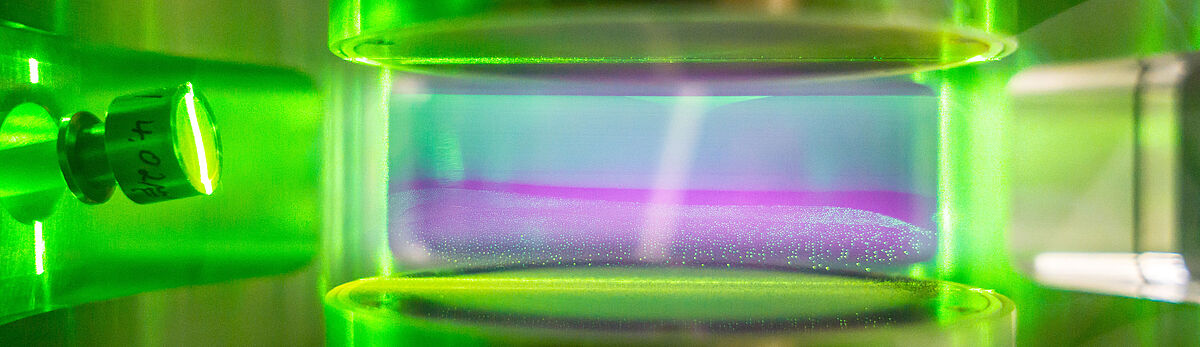

• Physik

• Nukleartechnik

• Energie- und Umwelttechnik

• Informations- und Kommunikationstechnologie

Die DFG empfiehlt zur Einschätzung der eigenen Forschung folgende Fragen:

Forschungsgegenstand

- Bestehen Abhängigkeiten vom Partnerland?

- Gibt es alternative Kooperationsmöglichkeiten?

- Könnten Forschungsergebnisse missbräuchlich verwendet werden?

- Verfolgen die Partner über das Projekt hinausgehende, ggf. sicherheitsrelevante Ziele? Wofür könnten die Ergebnisse letztlich eingesetzt werden?

Forschungsumfeld

- Wird am Partnerinstitut zu militärischen oder vergleichbaren Zwecken geforscht?

- Ist angesichts der politischen Situation ein Zugriff auf Forschungsdaten durch Dritte denkbar?

- Sind schriftliche Kooperationsvereinbarungen möglich und rechtlich wirksam?

- Gibt es Hinweise auf Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit (z. B. Publikationsverbote)?

Wissenschaftsbezogene Informationen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Handbuch “Exportkontrolle und Academia” (enthält alle relevanten Informationen und Anwendungsbeispiele zu sicherheitsrelevanter Forschung)

Rechtsgrundlagen (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Positionspapier des Wissenschaftsrates „Wissenschaft und Sicherheit in Zeiten weltpolitischer Umbrüche“

Information vom Gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung (DFG und Leopoldina)

Länderspezifische Informationen zu Forschungskooperationen (DAAD)