Internationale Studienangebote

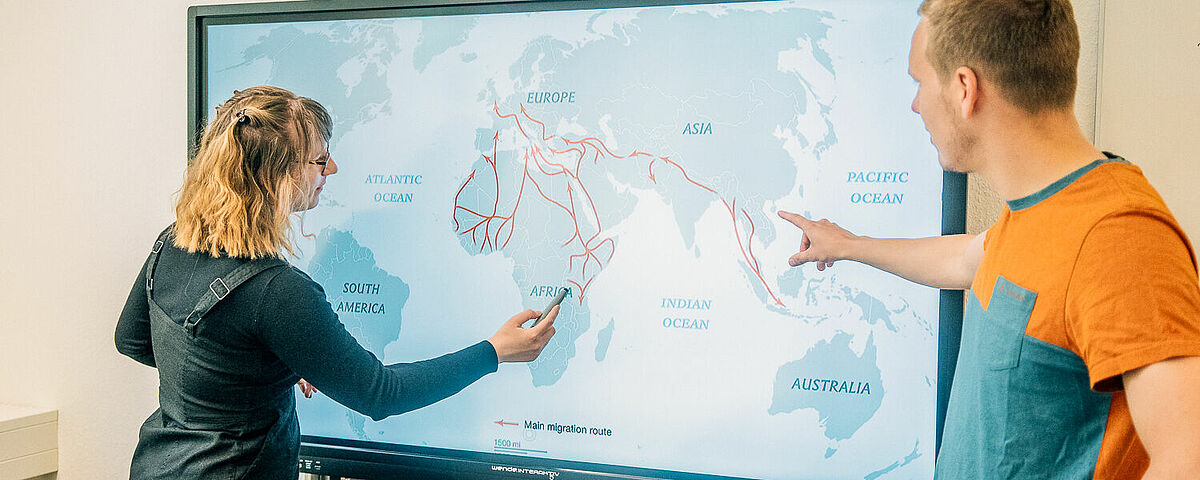

Die Studienangebote der Universität Greifswald bieten vielfältige Möglichkeiten, sich schon frühzeitig international zu orientieren und im Ausland zu studieren. Neben unseren englischsprachigen Studiengängen eröffnen zahlreiche Fächer über ihre Fachmodule sowie die Lehr- und Forschungsschwerpunkte eine breitgefächerte internationale Perspektive. Egal ob Naturwissenschaften oder Sprachen und Kulturen: Das Netzwerk der Fachbereiche der Universität geht über den gesamten Ostseeraum und das Baltikum bis sogar Vietnam und ermöglicht es Studierenden so von Anfang an internationale Erfahrungen zu sammeln.

Im Video geben Studierende der Universität Greifswald Einblicke in den Master of Science Studiengang Biodiversität und Ökologie. Dieser Studiengang durchläuft aktuell einen Internationalisierungsprozess. Geplant ist die Neuausrichtung 2021 als Englischsprachiger Master Biodiversity, Ecology and Evolution (BEE). Mehr Informationen zu den Angeboten der Fachrichtung Biologie gibt es auf www.biologie.uni-greifswald.de.

Bereit für Deinen Auslandsaufenthalt?

Dann Anker lichten und Segel setzen - von Greifswald in die Welt! Mit über 180 Erasmus+ Partnerschaften in Europa und mehr als 30 Partnerschaften weltweit, bieten die Universität Greifswald den Studierenden viele Möglichkeiten im Ausland zu studieren. Aber auch Praktika oder einfach nur Kurzaufenthalte sind möglich. Dabei richtet sich das Angebot genauso an Wissenschaftler*innen wie auch an Mitarbeitende der Universität. Das International Office steht gerne für Fragen bereit und bietet Unterstützung in sämtlichen Bereichen.

Melde Dich bei uns und wir heflen Dir zu einer unvergesslichen Zeit in einem unserer Partnerländer!

Ansprechpartner*innen

Zentrale Studienberatung

Rubenowstraße 2

17489 Greifswald

Telefon +49 3834 420 1293

zsbuni-greifswaldde

International Office

Domstraße 8

17489 Greifswald

Telefon +49 3834 420 1116

international.officeuni-greifswaldde