Ein bemerkenswerter Fund, der 2023 in Rostock gemacht wurde, illustriert, wie aufschlussreich eine interdisziplinäre Herangehensweise ist: Bei Bauarbeiten zur Erweiterung des Rostocker Rathauses entdeckte ein Grabungsteam um den Archäologen Jörg Ansorge ein zusammengerolltes, etwa daumengroßes Bleiplättchen aus dem Mittelalter. Nach dem Entrollen wurden Schriftzeichen sichtbar, fünf Namen, in Form eines Kreuzes angeordnet. Auf der Senkrechten stehen: ‚sathanas‘, ‚belzebuck‘, ‚berith‘ – Namen, die Dämonen oder den Teufel bezeichnen. Quer dazu, rechts und links, die Namen einer Frau und eines Mannes, ‚taleke‘ und ‚hinrick‘ (wobei ‚Taleke‘ eine niederdeutsche Kurzform von ‚Adelheid‘ ist).

Da nur das Objekt selbst überliefert wurde, bleibt seine genaue Funktion unklar. Ein kulturhistorischer Vergleich hilft jedoch weiter. Denn eingerollte bleierne Plättchen mit magischen Inschriften sind in großer Zahl aus der Antike überliefert. Dabei handelt es sich meist um sogenannte Fluchtafeln, die Personen mithilfe von Magie schädigen oder ‚binden‘ sollten. Diese Medien wurden häufig gefaltet, gerollt, durchbohrt oder mit Nägeln versehen – Handlungen, die den angestrebten Schaden verkörperten, der den Opfern des Fluchs zugefügt werden sollte. Die Inschriften enthalten zudem oft Namen von Personen, auf die der Zauber abzielt. Material, Design und Inhalt des Rostocker Bleiplättchens sprechen dafür, dass es demselben Prinzip folgt, jedoch eingebettet in einen christlichen Zusammenhang. Ob die Verbindung zwischen Taleke und Hinrick durch den Zauber gefördert oder gestört werden sollte, ist allerdings unbekannt.

Der Fund zeigt exemplarisch, wie sich magische Vorstellungen und Praktiken kulturübergreifend ähneln können und möglicherweise sogar gemeinsamen Traditionen angehören. Er zeigt auch, dass es zum besseren Verständnis solcher Praktiken historisch-kulturvergleichender Forschung bedarf. Ein solches besseres Verständnis magischen Denkens ist aktueller denn je.

„Gerade in Zeiten multipler Krisen – wie in der Frühen Neuzeit, der Spätantike und auch unserer Gegenwart – interessieren sich Menschen offenbar verstärkt für übernatürliche Dinge und suchen dort Hilfe und Orientierung“, sagt Tina Terrahe, Professorin für Ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Greifswald und eine der beiden Leiterinnen des Projekts. Deutlich wird das heute an Phänomenen wie Neo-Schamanismus und Neo-Paganismus auf sozialen Netzwerken oder an einem Boom verschiedenster spiritueller Angebote, die auch immer von wortmagischen Vorstellungen durchsetzt sind. Gesellschaftlich kann sich das in einer zunehmenden Wissenschaftsskepsis niederschlagen, indirekt auch im Erfolg von Fake-Facts und Verschwörungstheorien. „Wir verstehen es als eine zentrale Aufgabe“, so Terrahe weiter, „auch Bezüge zu aktuellen Diskursen und Debatten herzustellen, insbesondere im Kontext der Pandemieerfahrung oder Diskussionen um Homöopathie und Naturheilkunde“.

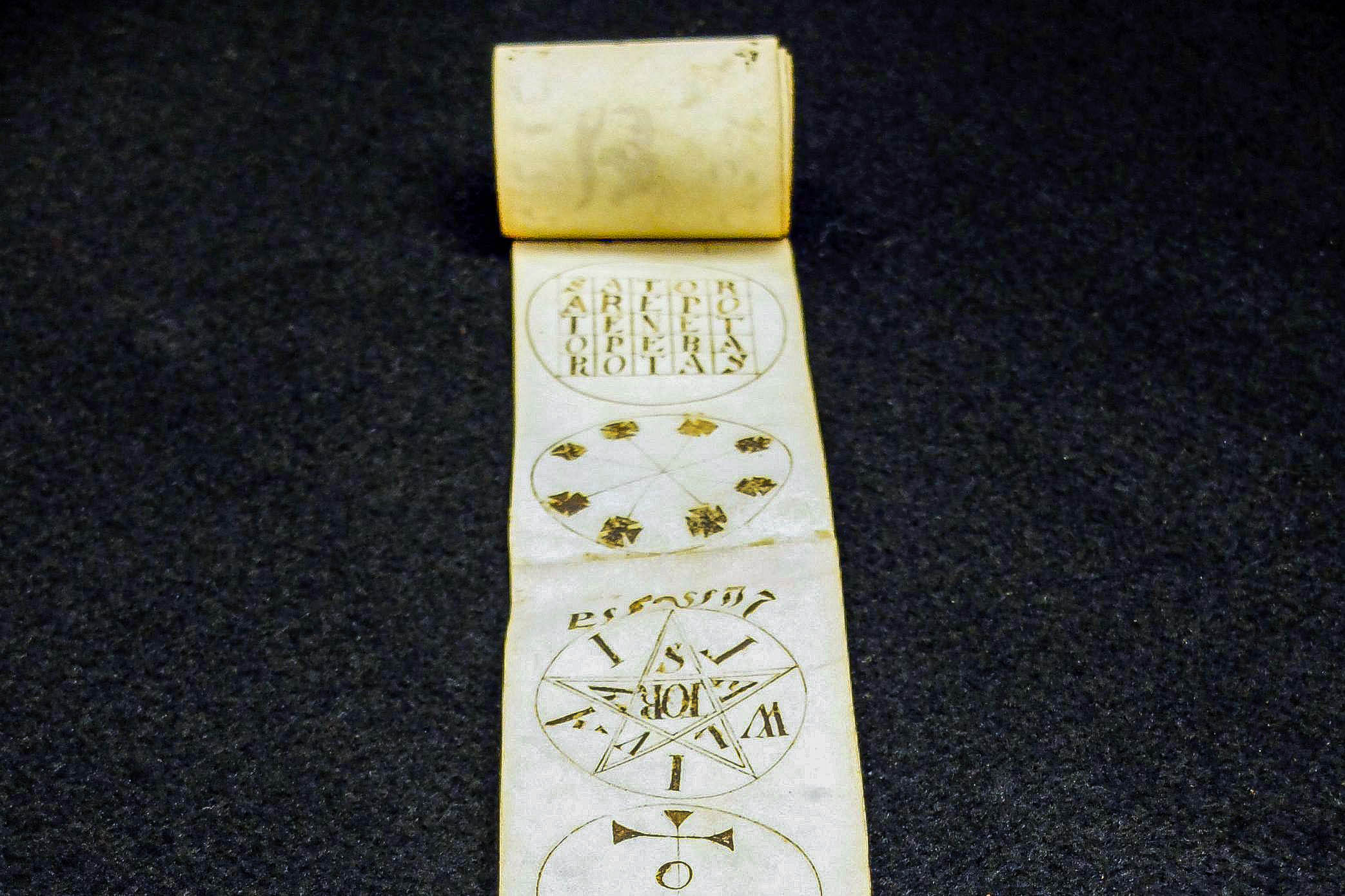

Das an der Universität Greifswald beheimatet Projekt untersucht anhand konkreter Gegenstände, die aus vormodernen Gesellschaften überliefert sind, die kulturellen Paradigmen von Sprache und Schrift im Hinblick auf ihre magische Wirkung. Dabei gilt ein besonderer Fokus den Schnittstellen von Magie mit Religion, Medizin und Magie. Im interdisziplinären Austausch von Expert*innen unterschiedlichster Fächer – die von der Altorientalistik und Ägyptologie, über die Religions- und Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Ostasien, bis hin zu klassischer Philologie, Judaistik und germanistischer Mediävistik reichen – wird auf mehreren internationalen Kolloquien und im Rahmen einer Online-Ausstellung erörtert, wie die magische Wirkung von Worten, Sprache und Schrift den historischen Quellen zufolge entsteht, und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich dabei im transkulturellen Vergleich zeigen.

Lesen Sie mehr zum Projekt auf Campus*1456, dem Onlinemagazin der Universität Greifswald

Weitere Informationen

Das Netzwerk wird von Tina Terrahe zusammen mit Katja Triplett vom Religionswissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig geleitet. Die weite Perspektive des Netzwerks ist auf eine spezifische Fragestellung zugespitzt: Dem Wunsch, übernatürliche Kräfte zu beeinflussen, scheinen anthropologische Konstanten zugrunde zu liegen – etwa die Sorge um die Zukunft, die Angst vor dem Tod, der Wunsch nach Gesundheit und Reichtum sowie die Sehnsucht nach Liebe. Website des Projekts

Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald

Prof. Dr. Tina Terrahe

Arbeitsbereich Ältere deutsche Sprache und Literatur

Institut für Deutsche Philologie

Rubenowstraße 3, 17489 Greifswald

Telefon +49 3834 420 3438

terrahetuni-greifswaldde

http://www.linkedin.com/in/tina-terrahe-a302a6126