Fakt der Woche

Burnout

Kann die Verbundenheit mit Mitschüler*innen in der Klasse vor Burnout und Alterungsprozessen schützen?

Burnout gefährdet die akademische Entwicklung und das Wohlbefinden von Schüler*innen. Kinder und Jugendliche, die sich ausgebrannt fühlen, haben tendenziell geringere Schulmotivation, fehlen häufiger und brechen die Schule früher ab. Schulisches Burnout ist eine Folge von chronischem Stress, der auftritt, wenn die schulischen Anforderungen die Ressourcen der Schüler*innen regelmäßig übersteigen.

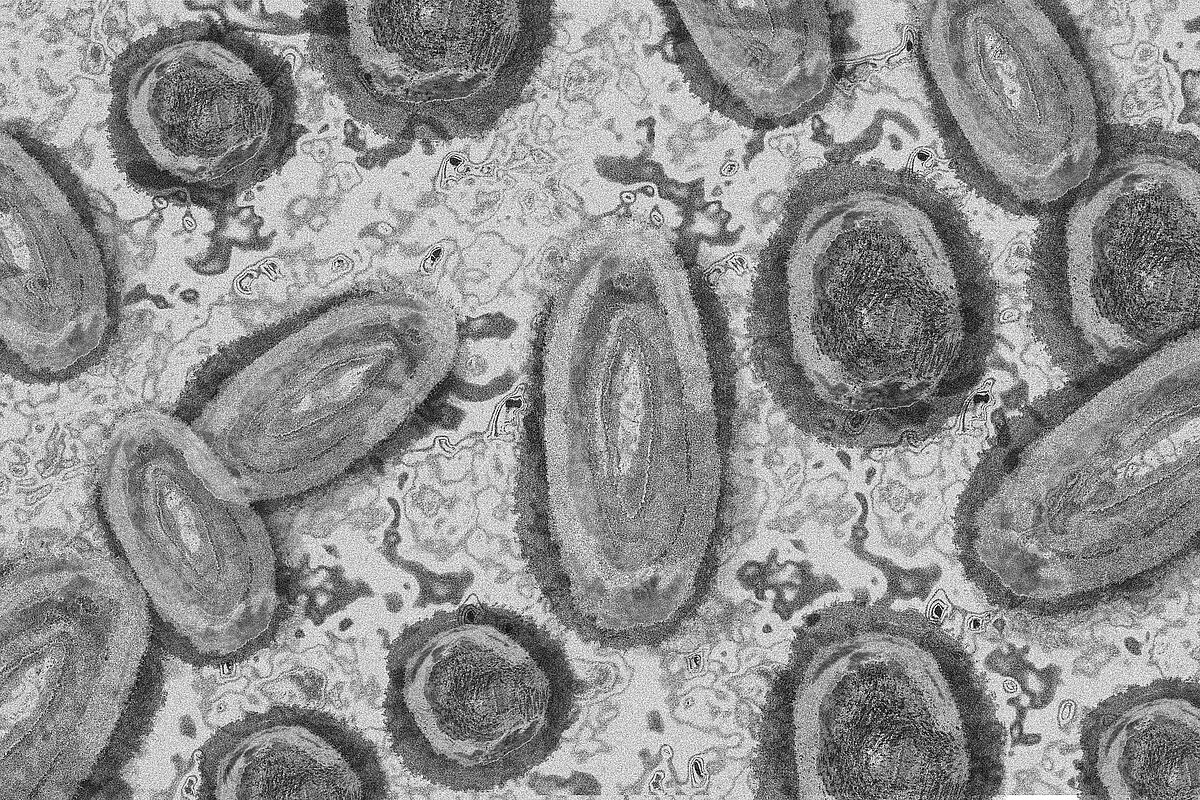

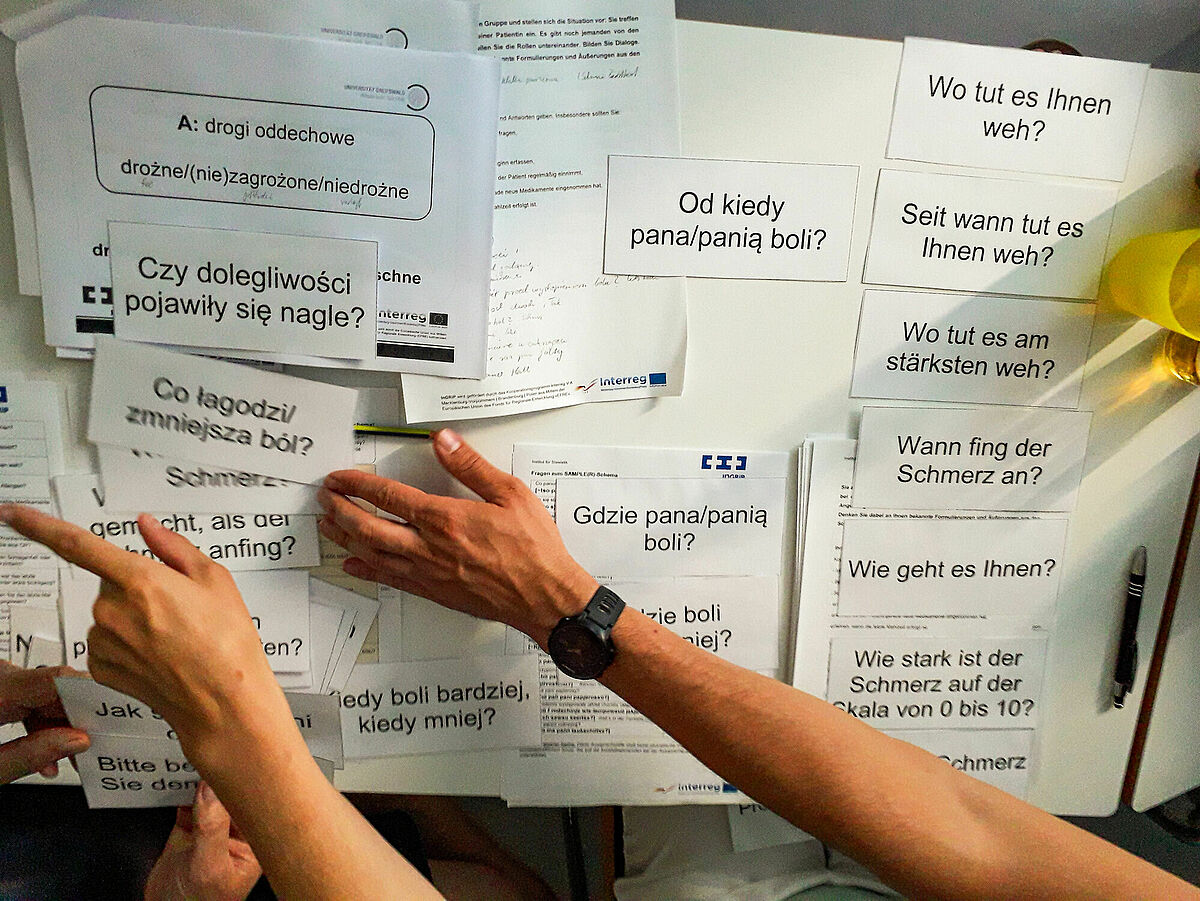

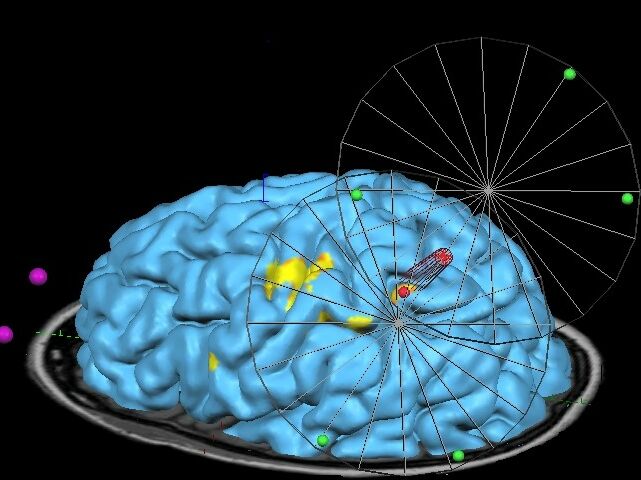

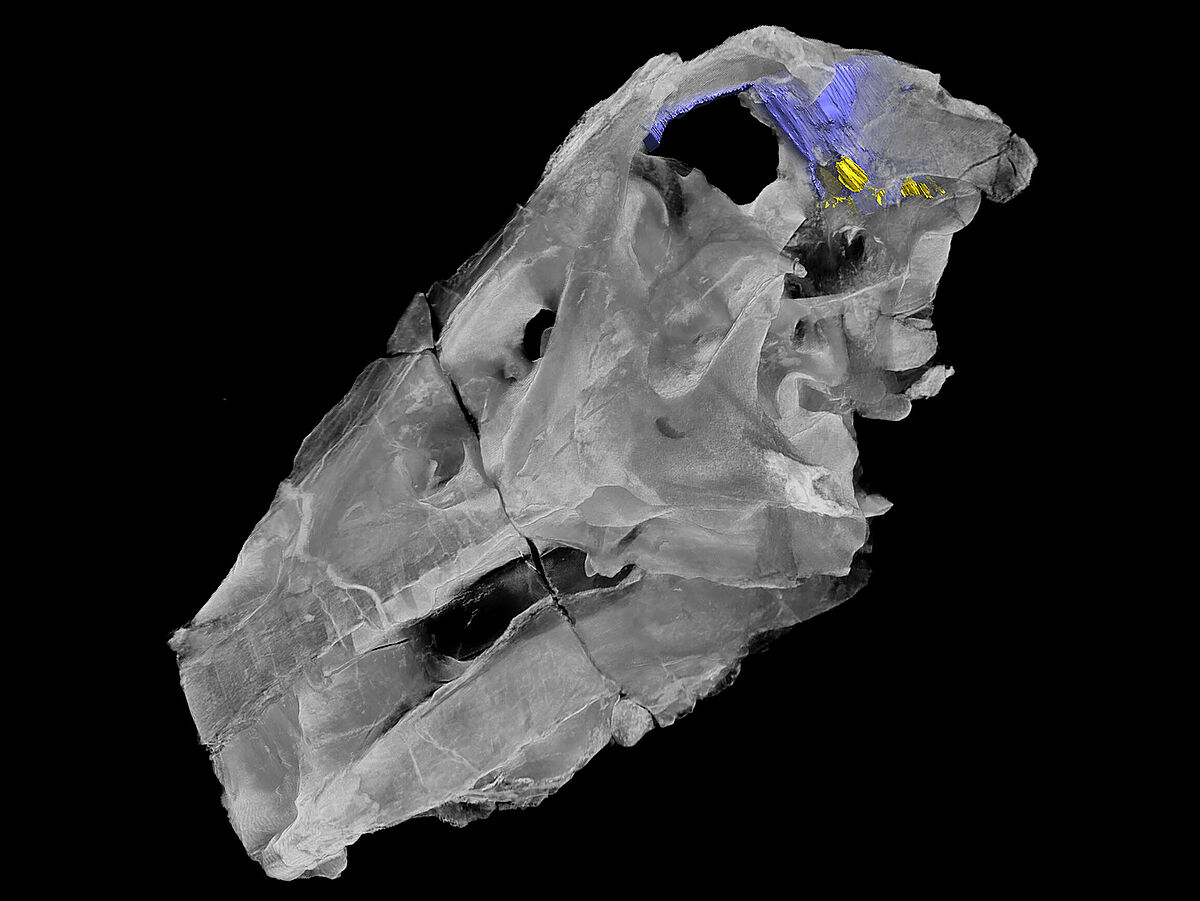

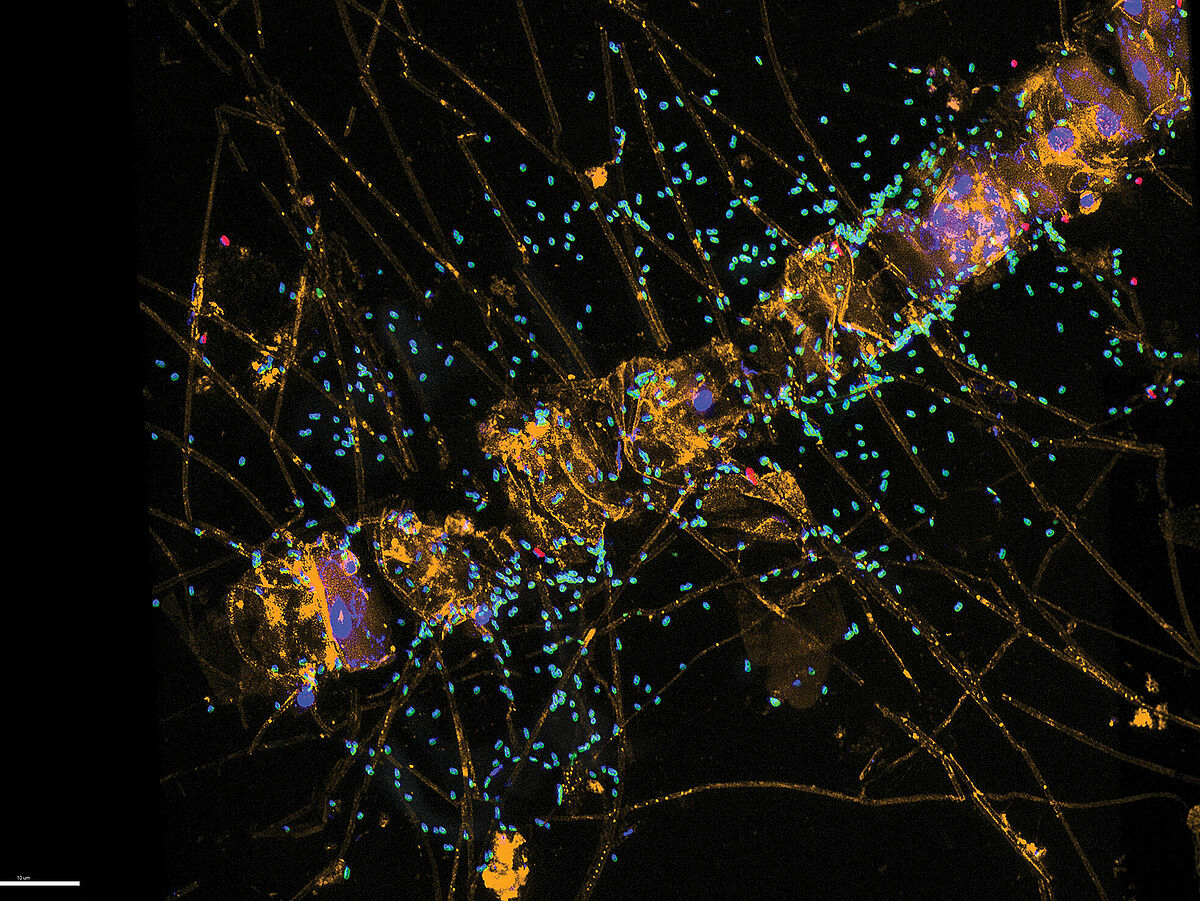

Burnout kann jedoch durch soziale Unterstützung minimiert werden. Gemäß der Ressourcenerhaltungstheorie, die davon ausgeht, dass soziale Beziehungen als Ressource fungieren, um Herausforderungen zu bewältigen, sowie der Pufferhypothese, nach der soziale Beziehungen die Stresswahrnehmung abpuffern können, dienen soziale Beziehungen als protektive Faktoren im Hinblick auf das Stresserleben. Es bleibt jedoch noch unklar, inwiefern die Unterstützung durch Peers für Schüler*innen mit dem Auftreten von Burnout in Verbindung steht und welche Rolle biophysiologische Stressmarker, wie die Telomerlänge dabei spielen. Telomere bestehen aus sich wiederholender DNA, die die Chromosomenenden stabilisieren und sich im Laufe der Zeit aufgrund der Zellteilung natürlich verkürzen. Psychosoziale Stressfaktoren werden mit einer Beschleunigung der biologischen Alterung in Verbindung gebracht, da chronischer Stress sich direkt auf zelluläre Prozesse auswirkt, die mit dem Auftreten verschiedener Krankheiten in Verbindung stehen und die Telomerlänge verkürzen.

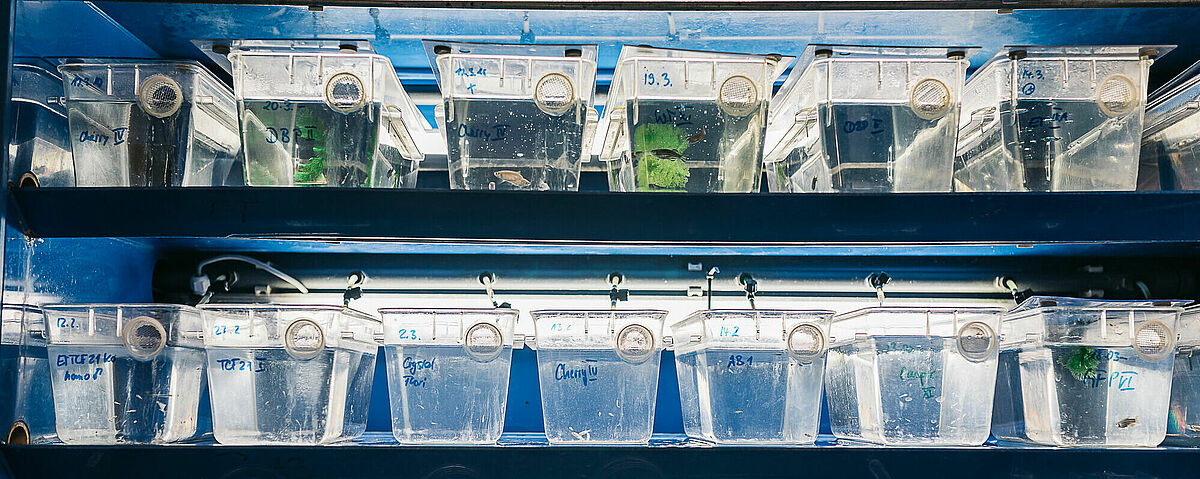

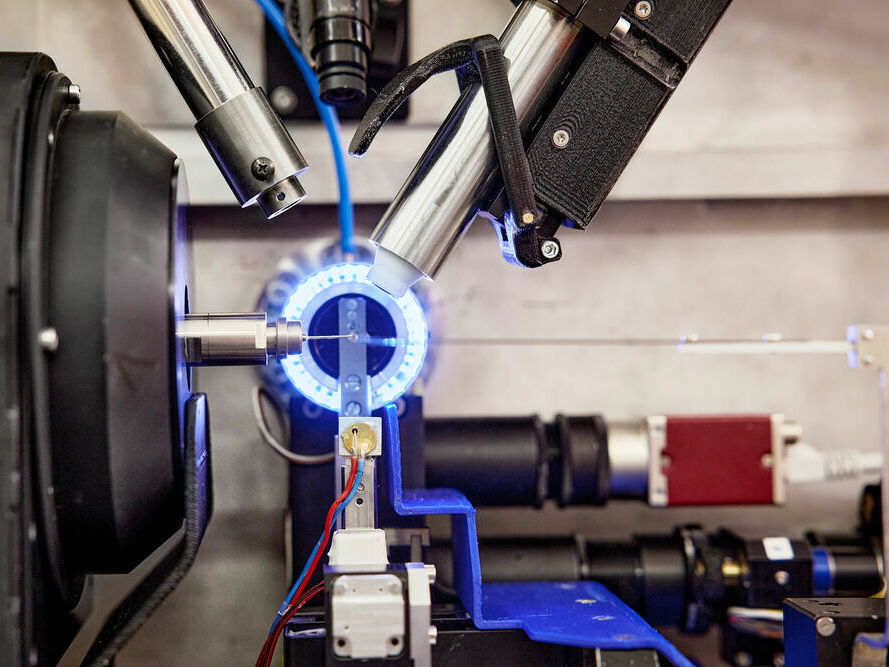

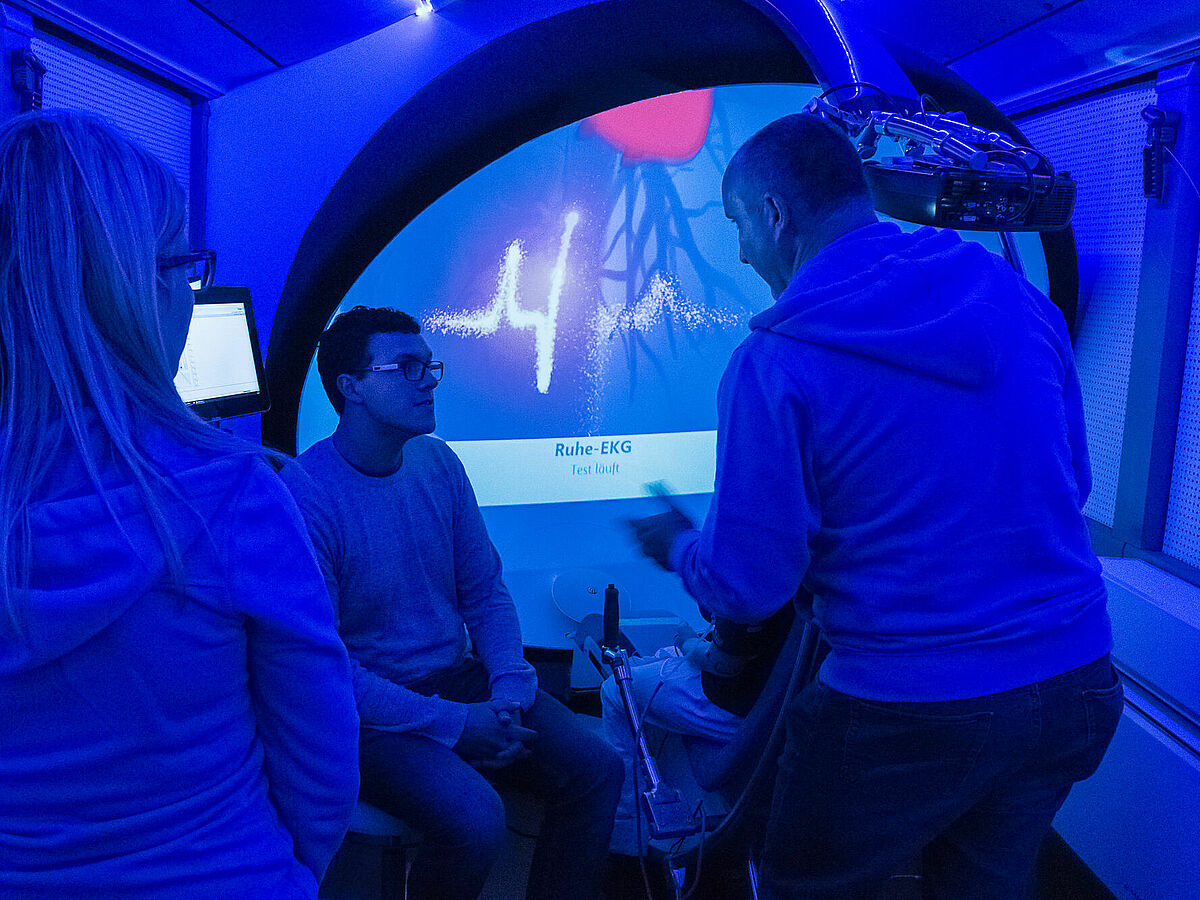

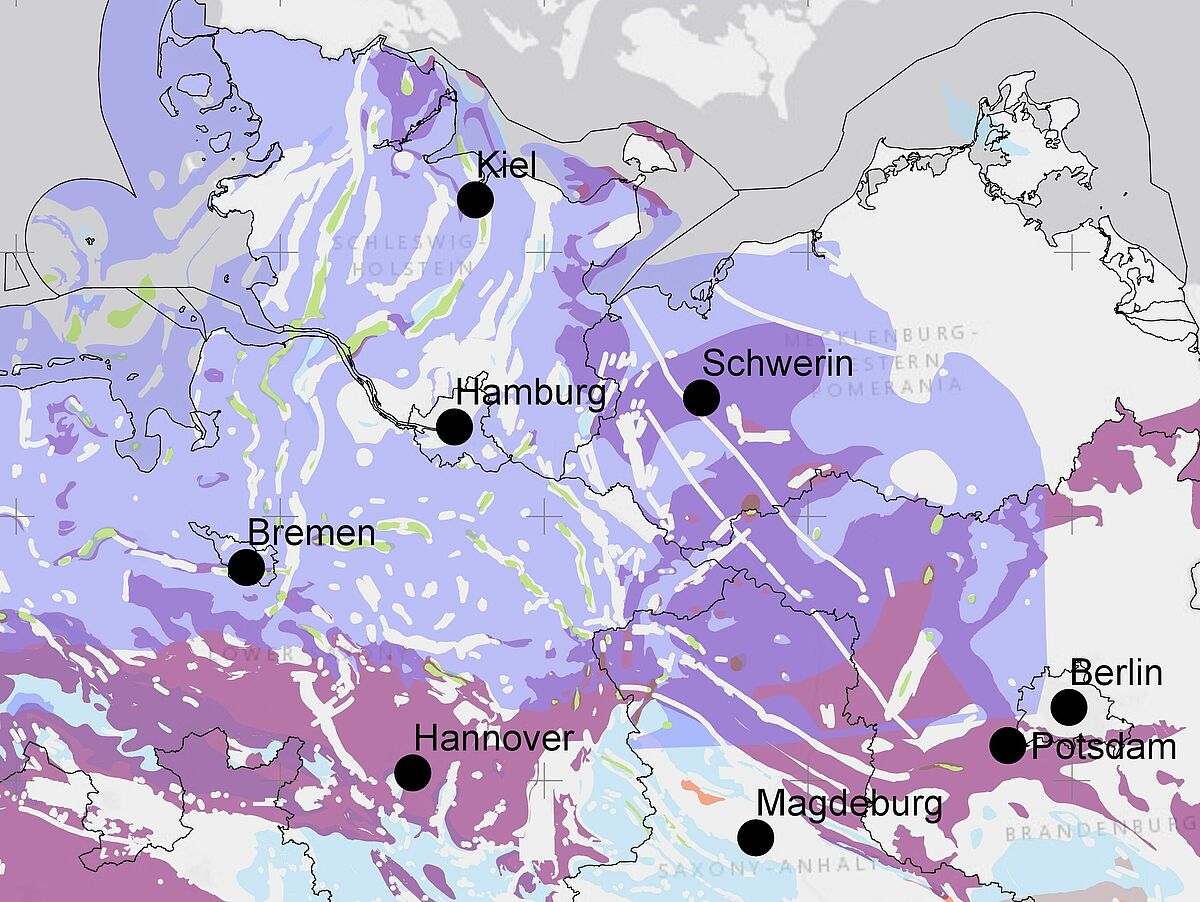

Am Lehrstuhl für Schulpädagogik der Universität Greifswald wurde unter der Leitung von Dr. Frances Hoferichter – die 2023 mit dem Greifswald Research Award ausgezeichnet wurde – in Kooperation mit Dr. Armin Jentsch (Oslo University) und Dr. Geja Hageman (Maastricht University) untersucht, inwiefern die Telomerlänge von Schüler*innen sowie deren Eingebundenheit mit ihren Peers im Zusammenhang mit Burnout stehen. Dazu nahmen 83 Schüler*innen aus Mecklenburg-Vorpommern an einer Fragebogenstudie und Biomarkertestung im Schuljahr 2018/19 teil.

Die Wissenschaftler*innen konnten in statistischen Analysen nachweisen, dass Schüler*innen, die längere Telomere aufwiesen und diejenigen, die sich einer Peergroup zugehörig fühlten, ein geringeres Burnout-Niveau berichteten. Darüber hinaus zeigte sich, dass Schüler*innen, die sich mit ihren Peers verbunden fühlten, eher längere Telomere aufwiesen. Die Studie deutet darauf hin, dass die Verbundenheit von Schüler*innen mit ihren Peers in der Schule eine vielversprechende Stellschraube sein könnte, um Burnout zu verhindern und die körperliche Gesundheit von Schüler*innen zu fördern. Dies ist eine der ersten Studien, die Telomerlänge mit schulbezogenen Variablen wie Burnout und Verbundenheit mit Peers in einer nicht-klinischen Schüler*innenstichprobe in Verbindung bringt und damit eine Grundlage für Interventionen und zukünftige interdisziplinäre Studien im Bereich Bildung und Stress bietet.

Die Studie wurde in 2023 unter dem Titel Burnout among high school students is linked to their telomere length and relatedness with peers im High Impact Journal Stress. The International Journal on the Biology of Stress veröffentlicht.

Ansprechpartnerin an der Universität Greifswald

Dr. Frances Hoferichter

Lehrstuhl Schulpädagogik

frances.hoferichteruni-greifswaldde

Diese Seite hat die Kurz-URL www.uni-greifswald.de/fakt

Kontakt an der Universität Greifswald

Hochschulkommunikation

Domstraße 11, Eingang 1, 17489 Greifswald

Telefon +49 3834 420 1150

hochschulkommunikationuni-greifswaldde