Nachhaltiger Campus

Die Universität Greifswald hat nicht nur einen zentralen Campus, sondern gleich vier davon: den historischen Campus in der Innenstadt sowie den Campus am Lohmeyerplatz wie auch an der Soldmannstraße und rund um den Beitzplatz. Dadurch verteilten sich auch die dafür genutzen Gebäude und Flächen über das gesamte Stadtgebiet und mit der biologischen Station sogar auf die Insel Hiddensee.

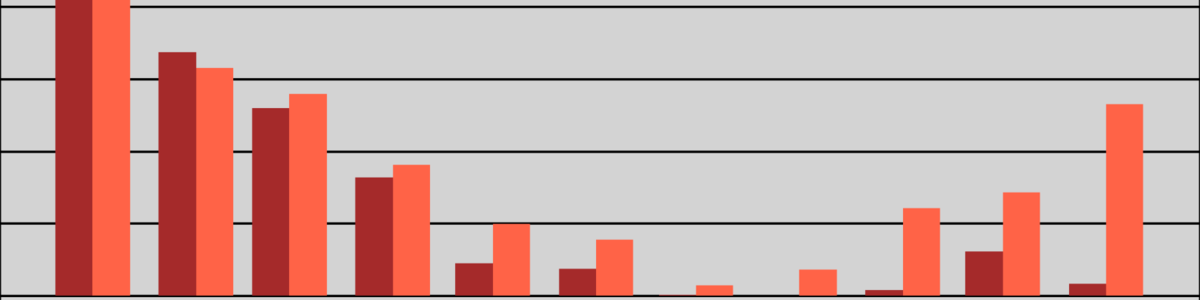

Zum Bestand gehören 117 Gebäude (inklusive Hiddensee und den Gewächshäusern) mit einer Gesamtfläche von 167.000 Quadratmetern und mehr als doppelt so viel Grundstücksfläche und der Raumbedarf steigt stetig, dank neuer Studiengänge und Forschungsprojekte.

Der Unterhalt und die Versorgung der Vielzahl an verteilten Gebäuden stellt die Universität nicht nur mit Blick auf das Nachhaltigkeitsziel Klimaneutralität bis 2030 vor große Herausforderungen.

Zahlen und Fakten

Unsere Pläne für einen nachhaltigeren Campus

Energiebeauftragte

Damit die Energiesparziele erreicht werden können, ist die Universität über die Aktivitäten der Verwaltung hinaus auf die Unterstützung engagierter Universitätsmitglieder angewiesen. Zu diesem Zweck hat das Rektorat einen Aufruf gestartet, Energiebeauftragte für die einzelnen Gebäude zu benennen. Denn die Universität bewirtschaftet weit über einhundert Gebäude. Die Situation von Ort kennen die Personen naturgemäß am besten, die dort regelmäßig arbeiten, lehren oder forschen.

Im Alltagsgeschäft gehen auch kleine Energiesparmaßnahmen, wie das Abschalten der elektrischen Geräte beim Verlassen des Büros, häufig unter. Für jede*n für sich genommen, mag der Effekt auch unscheinbar sein. Hier hilft es weiter, die Kolleg*innen daran zu erinnern und sie so zu aktivieren, konsequent und effektiv Energie einzusparen. Denn wenn alle Universitätsangehörigen mithelfen, lassen sich mit vielen kleineren Einsparungen große Summen an Energieverbrauch vermeiden.

Haben Sie Ideen, wie man bei Ihnen im Gebäude noch effizienter Energie sparen könnte oder Fragen zu einzelnen Maßnahmen? Hier finden Sie die*den Energiebeauftrage*n für Ihr Gebäude:

- International Office, Domstraße 8: Sonja Schnell, sonja.schelluni-greifswaldde

- Domstraße 58 A: Anja Mauritz, anja.mauritzuni-greifswaldde

- Hauptgebäude, Domstraße 11: Olaf Schmotzer, olaf.schmotzeruni-greifswaldde

- Domstraße 14: Monique Brösel monique.broeseluni-greifswaldde

- Wollweberstraße 1: Martin Preißler martin.preissleruni-greifswaldde

- Rubenowstraße 2: Julian Bleck julian.bleckuni-greifswaldde

- Baderstraße 4/5: Sarah-Denise Jost sarah-denise.jostuni-greifswaldde

- Botanik u. LaÖk, Soldmannstraße 15: Christof Sonnenberg christof.sonnenberguni-greifswaldde

- C_FunGene, Felix-Hausdorff-Straße 8: Dr. Gerhard Buchardt gerhard.burchardtuni-greifswaldde

- Zoologie, Loitzer Straße 26: Kerstin Wulf zimg-sekretariatuni-greifswaldde & Prof. Dr. Gabriele Uhl gabriele.uhluni-greifswaldde

- Geographie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16/17 A: Dr. Sebastian Lorenz sebastian.lorenzuni-greifswaldde

- Mathematik, Felix-Hausdorff-Straße 8: Prof. Dr. Mario Stanke mario.stankeuni-greifswaldde

- Physik, Felix-Hausdorff-Straße 6: Frank Scheffter scheffteruni-greifswaldde

- Pharmazie, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 17: Lukas Schulig lukas.schuliguni-greifswaldde

- Pharmazie, Felix-Hausdorff-Straße 3: Julius Krause julius.krauseuni-greifswaldde

- Psychologie, Blumstraße 8: Martina Eberhardt martina.eberhardtuni-greifswaldde

- Biochemie, Felix-Hausdorff-Straße 4: Jens Hoppen jens.hoppenuni-greifswaldde

- Wiwi, Friedrich-Loeffler-Straße 70: Corinna Papendorf corinna.papendorfuni-greifswaldde

- RSF, Ernst-Lohmeyer-Platz 1: Anja Faßauer anja.fassaueruni-greifswaldde

- Geschichte, Domstraße 9 A: Miriam Peuker miriam.peukeruni-greifswaldde

- Geschichte, Bahnhofstraße 51: Miriam Peuker miriam.peukeruni-greifswaldde

- CDFI, Bahnhofstraße 46: Jürgen Auerswald juergen.auerswalduni-greifswaldde

- Kirchenmusik, Bahnhofstraße 48/49: Raik Harder raik.harderuni-greifswaldde

- Philosophie, Baderstraße 6/7: Tobias Gutmann tobias.gutmannuni-greifswaldde

- IPK, Ernst-Lohmeyer-Platz 3: Lisa Klagges lisa.klaggesuni-greifswaldde

- Florian Sack florian.sackuni-greifswaldde & Rolf Wilhelm Lohrenz lohrenzruni-greifswaldde

- Rechenzentrum, Felix-Hausdorff-Straße 18: Uwe Bittermann uwe.bittermannuni-greifswaldde

Weitere Projekte auf dem Weg zur Nachhaltigkeit

Umgesetzte Maßnahmen

Strom durch Photovoltaik

Die Universität betreibt diverse PV-Anlagen. Zusammen haben diese Anlagen Ende 2024 eine Leistung von über 100 kwp. Die bürokratischen Hürden sind extrem hoch und die praktische Umsetzung im universitären Umfeld schwierig. Unsere modernen Gebäude haben in der Regel Flachdächer und sind mit technischen Anlagen belegt. In jedem Einzelfall muss die Statik, der Brandschutz und die Gegebenheiten Vor-Ort geprüft und eventuell angepaßt werden (z.B. die Umverlegung einer Absturzsicherung). Der von uns erzeugte Strom wird als eigener Betrieb gewerblicher Art besteuert. D.h. wir müssen auf den von uns erzeugten Strom, Steuern zahlen. Ob Aufwand und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis stehen, werden wir in einigen Jahren betriebswirtschaftlich nachweisen.

Heizung und Wärme durch Geothermie: Hörsaal und Bibliothek am Lohmeyerplatz

Über 50 Prozent der Treibhausgasemissionen im Bereich der Energie- und Wärmeversorgung stammt aus dem Bezug von Fernwärme zum Beheizen der Gebäude der Universität. Ein gutes Beispiel für moderne und energiesparende Bauweisen sind die neuen Gebäude am Campus Loefflerstraße, die Bereichsbibliothek sowie der Hörsaal. Beide Gebäude werden praktisch vollständig über Geothermie in kalten Tagen beheizt und im Sommer gekühlt. Die Erdwärmepumpe wurde 2016 in Betrieb genommen.

Das Hörsaalgebäude wird Geothermie mit einer Fußbodenheizung beheizt. Die Bereichsbibliothek erhält Wärme- und Kühlleistung aus der Geothermie und nutzt die sogenannte Betonkernaktivierung, bei der über die Decken sowohl geheizt als auch gekühlt werden kann. Für die Geothermieanlage wurden dazu 30 Erdwärmesonden in 99 m Bohrtiefe verlegt. Insgesamt können wir durch die Anlage bis zu 85% des Wärmebedarfs der angeschlossenen Gebäude decken, abhängig von Nutzung und Außentemperaturen.

Umstellung auf LED-Beleuchtung und Optimierung der Lüftungsanlage in der ZUB

Die Umstellung auf LED-Beleuchtung und die Optimierung der Lüftungsanlage erfolgte von Anfang 2016 bis Mitte 2017 im laufenden Betrieb. Von den Investitionskosten in Höhe von 500.000€ wurden insgesamt 30% durch Fördermittel finanziert. Zusätzlich wurde die Lüftungsanlage optimiert. Beide Maßnahmen haben zu wesentlichen Energie-, Kosten- und CO2- Einsparungen geführt, wobei sowohl der Stromverbrauch der Bibliothek als auch die dadurch entstehenden Kosten um 42% gesenkt werden konnten.

Durch das Optimieren der Lüftungsanlage werden ca. 235.000 kWh und durch die Umstellung auf LED im Betrachtungszeitraum knapp 480.000 kWh p.a. eingespart. Die Amortisation erfolgt nach rund 3,5 Jahren. Die CO2-Einsparung durch Umstellung auf LED lag bei rund 5.532 t CO2-Äquivalenten (vgl. Zertifikat des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit).

Der Aufwand dies im laufenden Betrieb umzusetzen war enorm, insbesondere die Koordination der Bautätigkeiten.

Plastikfreier Papiermüll & Eco-Reinigungsmittel - Wir stellen um!

Bisher werden an der gesamten Universität die Papierkörbe in den Räumen täglich mit einem Plastikmüllsack ausgestattet. Auf alle Räume hochgerechnet sind das ca. 8 000 Müllbeutel im Monat und ca. 96 000 Müllbeutel im Jahr. Darauf verzichtet die Universität ab dem 1. Juli 2023. Dies ist allerdings nur möglich, indem der Papierkorb zukünftig auch ausschließlich als solcher genutzt wird. Dazu müssen der Restmüll und die organischen Abfälle in den aufgestellten Mülltrennbehältern oder in Teeküchen entsorgt werden.

Mit dem Verzicht auf die Plastikmüllsäcke in den Papierkörben spart die Universität zudem Kosten ein. Die erzielten Einsparungen werden zur Umstellung der verwendeten Reinigungsmittel verwendet. Künftig kommen entsprechende Eco-Varianten anstelle der herkömmlichen Reinigungsmittel in der Universität Greifswald zum Einsatz.

So leisten wir gleich einen dreifachen Beitrag für die Umwelt. Wir sparen Plastikmüll ein, nutzen ökologisch zertifizierte Reinigungsmittel und trennen den Abfall sorgfältiger.

Unser Nahwärmenetz: Heizen mit Serverabwärme

Das von der Universität betriebene Universitätsrechenzentrum stellt in seinem 2019 fertig gebautem, neuem Gebäude den Mitarbeitenden und Studierenden nicht nur ein funktionierendes Datennetz und die entsprechende Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung, sondern soll mithilfe der durch die Server entstehenden Abwärme auch das C_FunGen am Campus Berthold-Beitz-Platz mit Wärme über ein extra angelegtes Nahwärmenetz versorgen.

Energiebeauftrage

Die Energiekrise, der Klimawandel und die finanzielle Belastung des Universitätshaushaltes durch steigende Kosten: unser Handeln ist gefordert. Um der dezentralen Organisation der Universität auch in Sachen Energiesparen gerecht zu werden, wurden in allen 141 Gebäuden der Universität Energiebeauftragte ernannt. Ziel ist es, auch im Arbeits- und Nutzungsalltag Energiesparpotentiale aufzutun und auf einen sparsamen Umgang mit Wasser, Wärme und Strom hinzuarbeiten. Ziel ist es, zum gemeinsamen Energiesparen zu motivieren und mögliche Potentiale vor Ort zu identifizieren.