Nachhaltige Universität

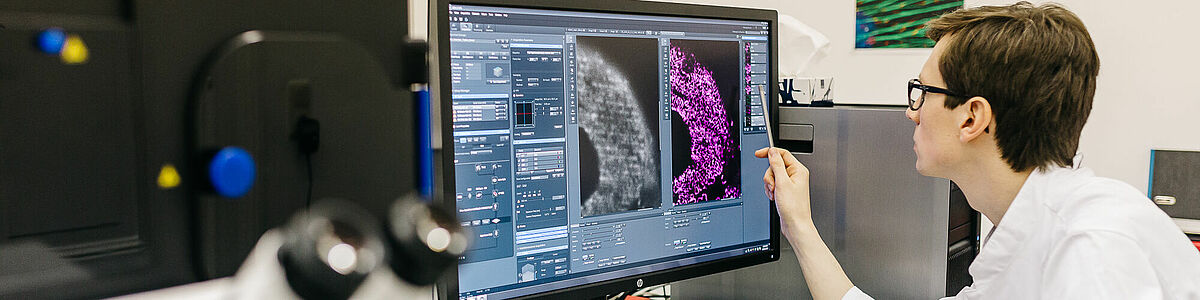

Die Universität Greifswald trägt auf vielen verschiedenen Ebenen zu einer nachhaltigen Entwicklung bei: In Forschung und Lehre setzt sie sich theoretisch-konzeptionell und methodisch mit den Prozessen und Bedingungen der Transformation auseinander oder entwickelt nachhaltige Verfahren in angewandten Projekten für den Transfer. Auch im täglichen Campusmanagement und in der Universitätsverwaltung wird immer stärker auf nachhaltige Lösungen gesetzt. All dies ist nur möglich durch einen produktiven Austausch über Ziele und Wege zwischen allen Statusgruppen der Universität und gemeinsam mit Partnern außerhalb der Hochschule.

Unsere Ziele für eine nachhaltige Universität

Die Universität Greifswald hat sich für ihre zentralen Handlungsfelder – Forschung, Lehre, Transfer und Verwaltung – Nachhaltigkeitsziele gesetzt und dokumentiert diese in ihrer Grundordnung (2003), ihrem Leitbild (2012), im aktuellen Hochschulentwicklungsplan (HEP 2021–2025) sowie in zielspezifischen Leitlinien.

Als wichtige Elemente ihrer Forschungspraxis benennt das Leitbild der Universität zentrale Aspekte von Nachhaltigkeit, wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie das Bewusstsein für die Folgen des eigenen Handelns. Explizit auf ökologische Nachhaltigkeit bezogen ist die Zielsetzung des Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen.

Für das Handlungsfeld Transfer formulieren der HEP 2016–2020 sowie die Transfer- und Innovationsstrategie der Universität das Ziel, die bereits erreichten Transferleistungen im Bereich Nachhaltigkeit weiter zu fördern und auszubauen.

Besonderes Gewicht legt das Leitbild auf einen klima- und umweltfreundlichen Betrieb und hat das Ziel formuliert, CO2-neutral zu werden. Der sparsame und klimaschonende Umgang mit Energie beim Bau und Betrieb von Universitätsgebäuden, wird im HEP 2016–2020 anhand des neuen Universitätsrechenzentrums, der Universitätsbibliothek sowie des Ausbaus des systematischen Energiemanagements dargelegt.

Für die Erreichung des Ziels der CO2-Neutralität hat die Nachhaltigkeitskommission des Senats Leitlinien und die Klimaschutzstrategie entwickelt, denen der Senat zugestimmt hat. Sie bilden die Grundlage für die Berichterstattung zu den durch die Universität verursachten Treibhausgasemissionen sowie für konkrete Maßnahmen, insbesondere des Klimaschutzes. Auch für die nachhaltige Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen, die sich im Besitz der Universität befinden, wurden 2018 ein Leitbild sowie Leitlinien entwickelt und durch den Senat beschlossen.

Herausforderungen gemeinsam bewältigen

„Die Universität Greifswald zeigt mit der Verabschiedung ihrer ambitionierten Klimaschutzstrategie, dass Bekenntnisse zu Nachhaltigkeit konsequent in konkretes Handeln umgesetzt werden müssen. Die ausführliche Diskussion dieser Strategie hat uns dabei vor Augen geführt, dass wir vor einer enormen Herausforderung stehen, die wir nur gemeinsam bewältigen können – und davon bin ich persönlich fest überzeugt – auch werden.“

Prof. Dr. Katharina Riedel,

Rektorin der Universität Greifswald

Nachhaltiger Campus

„Sie [die Universität] will CO2-neutral werden. Die Administration versteht sich als Dienstleister der Wissenschaft und fördert unter effizientem Einsatz aller universitären Ressourcen die nachhaltige Entwicklung zu einer umweltgerechten […] Universität.“ – Leitbild der Universität

Die Aufgabe der Verwaltung ist es, den Universitätsbetrieb auf klima- und umweltschonende Weise zu realisieren. Durch den Bezug von Ökostrom, die Steigerung des Fernwärmeanteils sowie den Ausbau energiesparender Technik konnte der Treibhausgas-Fußabdruck der Universität bereits deutlich gesenkt werden. Die 2021 vom Akademischen Senat beschlossene Aufgabe, bereits bis zum Jahr 2030 die Klimaneutralität zu erreichen, stellt für alle Mitglieder der Universität – und insbesondere für die Verwaltung – eine gewaltige Herausforderung dar.

Governance

Für den Austausch der Hochschulangehörigen und die Teilhabe an Entscheidungs- und Veränderungsprozessen zu Fragen der Nachhaltigkeit bietet die Universität unterschiedliche Möglichkeiten, beispielsweise die Beteiligung in den universitären Gremien, wie etwa dem Akademischen Senat und der ihm angegliederten Nachhaltigkeitskommission oder in den studentischen Gremien. Die Studierendenschaft engagiert sich für die nachhaltige Entwicklung unter anderem über das Referat für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit des Allgemeine Studierendenausschusses (AStA) und die AG Ökologie der Studierendenschaft. Ansprechpartner, Berater und Koordinator für Fragen, Ideen, Austausch und vielfältige Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit ist der Nachhaltigkeitsbeauftragte.

Klimaschutzstrategie der Universität Greifswald

Klimaneutral bis 2030

Der akademische Senat hat in seiner Sitzung im September 2021 beschlossen, dass die Universität Greifswald bis zum Jahr 2030 die Klimaneutralität erreichen solle. Mit dem Beschluss bekennt sich die Universität ihrer gesellschaftlichen Verantwortung. Um das Ziel der CO2-Neutralität bis 2030 erreichen zu können, wurden fünf Arbeitsgruppen für die zentralen Handlungsfelder der Universität eingerichtet:

- Arbeitsgruppe Steuerung

- Arbeitsgruppe Energie und Gebäude

- Arbeitsgruppe Ländereien

- Arbeitsgruppe Mobilität, IT und Logistik

- Arbeitsgruppe Beschaffung und Vergabe

Mithilfe der Arbeitsgruppen soll erstmalig eine umfassende CO2-Bilanz für die Universität erarbeitet werden. Darauf aufbauend werden konkrete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.

Die Erarbeitung der Klimaschutzstrategie der Universität Greifswald ist auf Beschluss des Senats auf fünf Arbeitsgruppen verteilt: die koordinierende „AG Steuerung“ und vier AGs („Energie, Gebäude und Campus“, „Ländereien“, „Mobilität und Logistik“ sowie „Beschaffung und Vergabe“), die in ihren jeweiligen Themenfeldern für die Bilanzierung der Treibhausgasemissionen sowie für Vorbereitung, Umsetzung und Monitoring konkreter Klimaschutzmaßnahmen zuständig sind. Darüber hinaus erarbeiten diese vier „Maßnahmen-Arbeitsgruppen“ zu allen ihren Treffen Protokolle mit Berichten zum Arbeitsfortschritt und geben nach Bedarf Vorschläge für Fördermittelanträge, Weiterbildungsmaßnahmen, Personalbedarf u.ä. in die Steuerungsgruppe.

Jeder Arbeitsgruppe gehören die jeweils fachlich zuständigen Leiter*innen der Verwaltungsbereiche sowie die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter*innen, der Nachhaltigkeitsbeauftragte, Mitglieder der Senatskommission für Nachhaltigkeit, Vertreter der Studierenden sowie Vertreter*innen der Scientists for Future an.

Über Anregungen oder Fragen zur Klimaschutzstrategie und Umsetzung von Maßnahmen freut sich der Nachhaltigkeitsbeauftragte, Dr. Tiemo Timmermann (tiemouni-greifswaldde).

Arbeitsgruppen im Überblick

AG Steuerung

Die AG Steuerung koordiniert die Arbeit der übrigen Arbeitsgruppen, bündelt die Ergebnisse und entscheidet über die weiteren Maßnahmen auf dem Weg zur klimaneutralität.

Mitglieder der AG Steuerung:

- Prof. Dr. Katharina Riedel, Rektorin

- Juliane Huwe, Kanzlerin – Sprecherin AG Beschaffung und Vergabe

- Lukas Voigt, Studentisches Prorektorat Nachhaltigkeit

- Eva Hälke-Plath, Leiterin Referat Personal – Sprecher*in AG Mobilität und Logistik

- Dr. Peter Rief, Leiter Dezernat Planung und Technik – Sprecher AG Energie, Gebäude und Campus

- Dr. Franziska Tanneberger – Sprecherin AG Ländereien

- Prof. Dr. Volker Beckmann, Vorsitz Nachhaltigkeitskommission

- Dr. Tiemo Timmermann, Nachhaltigkeitsbeauftragter

- Johanna Weisgerber (Stellvertreter: Fiedje Moritz), Vertretung Studierende

- Hannes Damm, Vertreter*in Scientists for Future

AG Energie, Gebäude und Campus

Die Universität bewirtschaftet über 140 Gebäude. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Gebäude- und Campusunterhaltung so nachhaltig wie möglich zu gestalten.

Mitglieder der AG Energie, Gebäude und Campus:

- Dr. Peter Rief, Sprecher, Leiter Dezernat Planung und Technik – Sprecher AG Energie, Gebäude und Campus

- Christian Tambach, Leiter Referat Bau und Technik

- Martin Preissler, Mitarbeiter*in Energie (inkl. Entsorgung)

- Uwe Bittermann, Mitarbeiter Universitätsrechenzentrum

- Dr. Christoph Hoffmann, Mitglied Nachhaltigkeitskommission

- Dr. Tiemo Timmermann, Nachhaltigkeitsbeauftragter

- Lukas Voigt, Studentisches Prorektorat Nachhaltigkeit

- Jakob Deuter, (Stellvertreter: Fiedje Moritz), Vertretung Studierende

- Hannes Damm, Vertreter*in Scientists for Future

AG Mobilität und Logistik

Die AG Mobilität und Logistik überarbeitet die Richtlinien für die Durchführung von Dienstreisen.

Mitglieder der AG Mobilität und Logistik:

- Mike Naujok, Leitung Referat Zentrale Dienste

- Eva Hälke-Plath, Leitung Referat Personal – Sprecherin AG Mobilität und Logistik

- N.N., Mitarbeiter*in Referat Personal (Dienstreisen)

- Steffen Ahmels, Mitarbeiter Universitätsrechenzentrum

- Prof. Dr. Susanne Stoll-Kleemann, Lehrstuhl Nachhaltigkeitsgeographie

- Dr. Stefan Ewert, Mitglied Nachhaltigkeitskommission

- Dr. Tiemo Timmermann, Nachhaltigkeitsbeauftragter

- Lukas Voigt, Studentisches Prorektorat Nachhaltigkeit

- Johanna Weisgerber, Gwendolin Lang, Vertretung Studierende

- André Carls, Vertretung Scientists for Future

AG Ländereien

Die Universität besitzt historisch bedingt umfangreiche Ländereien. Auch diese sollen zielgerichtet zur nachhaltigen Universität beitragen.

Mitglieder der AG Ländereien:

- Dr. Juliane Huwe, Kanzlerin

- Wolfgang von Diest, Leitung Dezernat Körperschaftsverwaltung

- Petra Köster, Leitung Referat Körperschaftsliegenschaften

- Prof. Dr. Martin Wilmking, Vertretung Institut für Botanik und Landschaftsökologie

- Prof. Dr. Gerald Kerth, Vertretung Zoologisches Institut und Museum

- Dr. habil. Franziska Tanneberger oder Dr. Greta Gaudig, Leitung Greifswald Moor Centrum

- Monika Hohlbein, Vertretung Greifswald Moor Centrum – Sprecherin AG Ländereien

- Thomas Beil, Vertretung Greifswalder Agrar Initiative

- Dr. Stefan Ewert, Vorsitzender Nachhaltigkeitskommission

- Dr. Tiemo Timmermann, Nachhaltigkeitsbeauftragter

- Lukas Voigt, Studentisches Prorektorat Nachhaltigkeit

- Hendrik Selzener (Stellvertreter: Fiedje Moritz), Vertretung Studierende

- NN, Vertreter*in Scientists for Future

AG Beschaffung und Vergabe

Die Beschaffung und Vergabe von Leistungen und Waren für die Universität ist für einen erheblichen Anteil an der Treibhausgasbilanz verantwortlich. Hier bestehen viele Potentiale, die Marktmacht der Universität zu nutzen, um ökologisch und sozial nachhaltiger zu beschaffen.

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

- Dr. Juliane Huwe, Kanzlerin – Sprecherin AG Beschaffung und Vergabe

- N.N., Mitarbeiter*in Dezernat Personal u. Finanzen

- Lutz Schuparis, Leitung Referat Beschaffung

- Kati Landsberg, Mitarbeiterin Beschaffung (IT)

- N.N., Mitglied Nachhaltigkeitskommission

- Dr. Tiemo Timmermann, Nachhaltigkeitsbeauftragter

- Lukas Voigt, Studentisches Prorektorat Nachhaltigkeit

- Levi Rohland, Vertretung Studierende

- N.N., Vertretung Scientists for Future

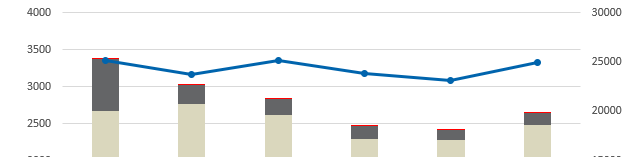

Treibhausgasbilanz der Universität

t CO2-Äquivalente

6098

ergeben die Berechnungen zu den aktuellen Treibhausgas-Emissionen der Universität Greifswald (Bezugsjahr 2021)

Akteur*innen und Mitmachen für eine nachhaltige Universität

An der Universität Greifswald gibt es zahlreiche Akteurinnen*Akteure, die sich für eine nachhaltige und klimaneutrale Universität einsetzen. Dazu gehören sowohl universitäre Beauftragte und Gremien, wie die Nachhaltigkeitskommission und der Nachhaltigkeitsbeauftragte, als auch An-Institute und Initiativen der Studierenden der Universität.

Der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Universität Greifswald hat die Aufgabe, die Nachhaltigkeit in der Universität zu fördern und zu koordinieren. Dies geschieht unter anderem durch die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, die Organisation von Nachhaltigkeitsthemen in Lehrveranstaltungen und die Unterstützung von Projekten, zur Förderung einer nachhaltigeren Universität.

Auch An-Institute wie das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität oder das Greifswalder Moor Centrum sind wichtige Akteure. Sie setzen sich durch ihre Forschungsarbeiten und Projekte aktiv für den Klimaschutz und die Entwicklung von nachhaltigen Lösungen an der Universität und in der Gesellschaft ein.

Zusätzlich dazu gibt es die studentischen Initiativen, die sich für Nachhaltigkeitsbelange innerhalb der Studierendenschaft und der Universität einsetzen. Diese engagieren sich in Bereichen wie Umwelt- und Klimaschutz, ethischer Konsum oder der Förderung von sozialer Gerechtigkeit. Sie organisieren Veranstaltungen, Informationsstände und Aktionen die sich insbesondere an die Studierenden richten.

Durch die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Akteure wird eine nachhaltige und klimaneutrale Universität unterstützt und umgesetzt.

Praktische Tipps zum Energiesparen im Büro und Alltag

Klimaschutzberichte

Die Klimaschutzberichte fassen die Arbeiten zur Umsetzung der 2021 vom akademischen Senat beschlossenen Klimaschutzstrategie der Universität Greifswald zusammen.

Ziel der Universität Greifswald ist es, bis zum Jahr 2030 die Klimaneutralität zu erreichen. Dazu wurden fünf Arbeitsgruppen für die verschiedenen Handlungsbereiche (Steuerung, Campus und Energie, Mobilität, Länderein sowie Beschaffung und Vergabe einberufen, die jeweils mit Mitgliedern aller Statusgruppen der Universität sowie externen Experten besetzt sind. Hauptaugenmerk der Arbeit der Arbeitsgruppen lag in der Erstellung der ersten umfassenden Treibhausgasbilanzierung für die Universität sowie in der Entwicklung und Weichenstellung erster Maßnahmen für wirksame Treibhausgasreduktionen.

Nachhaltigkeitsbericht der Universität Greifswald

Der Nachhaltigkeitsbericht 2015–2017 der Universität Greifswald gibt einen anschaulichen und informativen Überblick über die Beiträge der Universität zur nachhaltigen Entwicklung. Nachhaltigkeit wird beleuchtet als zentrales Element in Forschung, in Studium und Lehre, im Transfer sowie in Betrieb und Verwaltung. Erarbeitet wurde der 53-seitige Bericht durch ein Redaktionsteam, das alle Fakultäten und Statusgruppen der Universität repräsentiert. Der Bericht zeigt einerseits auf, was bereits erreicht wurde und gibt andererseits Orientierung für zukünftige Aktivitäten. Vor allem aber möchte der Bericht dazu motivieren, den produktiven Austausch zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung an der Universität weiter zu intensivieren und die kommenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen.

Nachhaltigkeitbericht als PDF-Download

Nachhaltigkeitsbericht als blätterbare Lesevariante

Dr. Tiemo Timmermann

Beauftragter für Nachhaltigkeit an der Universität Greifswald

Institut für Botanik und Landschaftsökologie

Soldmannstraße 15, 17489 Greifswald

Telefon +49 3834 420 4112

tiemouni-greifswaldde

Partnerhochschule im Hochschulnetzwerk HOCHN

Die Universität Greifswald ist seit 2020 HOCHN Partnerhochschule.

Das Netzwerk fördert den Erfahrungsaustausch zwischen Hochschulen, entwickelt ein gemeinsames Nachhaltigkeitsverständnis, erarbeitet einen Leitfaden zur nachhaltigen Hochschulentwicklung und fördert Maßnahmen zur Nachhaltigkeitsentwicklung an Hochschulen in Deutschland. Daneben unterstützt HOCHN die Durchführung von professionellen Nachhaltigkeitsveranstaltungen zu Themen wie Nachhaltigkeitsberichterstattung, Partizipation und Umweltmanagement.

GreenMetric World University Ranking

Das internationale Nachhaltigkeitsranking GreenMetric World University Ranking (GMWUR) wird seit 2010 jährlich durchgeführt. Ziel ist, den Stand der Nachhaltigkeit von Hochschulen weltweit zu vergleichen und zu fördern. Es ist das erste und bisher einzige weltweite Ranking seiner Art und bewertet sechs Gruppen von Indikatoren, die anhand eines Katalogs mit 69 Fragen erfasst werden:

- Allgemeine Hochschulinfrastruktur

- Energie und Klimaschutz

- Müll

- Wasser

- Transport

- Ausbildung

Die Indikatordaten zur Universität Greifswald (ohne Universitätsmedizin) werden durch den Nachhaltigkeitsbeauftragten gesammelt und für das Ranking aufbereitet.

Im Jahr 2019 erreichte die Universität Greifswald Platz 130 beim internationalen Nachhaltigkeitsranking der Universitas Indonesia. Sie gehört damit zur Gruppe der besten 20 Prozent. Insgesamt haben an dem Ranking weltweit 780 Hochschulen teilgenommen.

Wir sind Teil des Bündnisses

Sieben große Einrichtungen in der Stadt haben sich zum Greifswalder Nachhaltigkeitsbündnis zusammengeschlossen. Hierzu gehören die Stadtverwaltung, die Stadtwerke Greifswald und die Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH, die Universität und die Universitätsmedizin, die beiden Wohnungsgesellschaften WVG und WGG sowie die Sparkasse Vorpommern. In einer gemeinsamen Deklaration verpflichten sie sich zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in ihren jeweiligen Wirkungskreisen.

Diese Seite hat die Kurz-URL: www.uni-greifswald.de/klima-uni